Глава вторая. ВИРДЖИНЕЦ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и наделены создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых - право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

То, что практично, зачастую должно преобладать над чистой теорией.

Судьба словно с самого начала уготовила Джефферсону роль антипода Гамильтона - настолько иными были его происхождение и вся атмосфера, окружавшая его с первых дней жизни. В отличие от безродного иммигранта из Вест - Индии, Джефферсона взрастила прародительница американских колоний - Вирджиния, которую он всю жизнь называл "моя страна" и в которую врос по крайней мере на четыре колена своих предков.

Джефферсоны считали себя выходцами из Уэльса (Шотландия), однако достоверные сведения сохранились лишь о прадеде будущего президента - землевладельце средней руки, который умер уже богатым вирджинским фермером. Сын его Томас, судя по тому, что держал скаковую кобылу и числился капитаном ополчения, был уже настоящим джентри - сельским джентльменом. Питер Джефферсон, отец великого вирджинца, по словам сына, не получил серьезного образования, но, "обладая природным умом, трезвым рассудком и жаждой знаний, много читал и развивал себя". Что было по тем временам гораздо важнее, Питер был человеком цепким, предприимчивым и честолюбивым. Он неуклонно расширял свои владения и упрямо продвигался по ступенькам местной иерархической лестницы, ни через одну не перескакивая, но и не оступаясь: землемер, судья, а затем и шериф графства Гучлэнд. В 1739 году он взял в жены 19-летнюю Джейн, Рэндольф из старейшего и самого родовитого семейного клана колонии. Недаром прадеда и прабабку Джейн называли Адамом и Евой Вирджинии. Рэндольфы, гораздо более богатые и образованные, чем Джефферсоны, состояли в родстве почти со всеми знатными семьями Вирджинии. Скоро Питер стал первым гражданином своего графства - полковником, командиром ополчения и берджессом - членом нижней палаты ассамблеи колонии. 13 апреля 1743г. в Шэдуэле - одном из имений Питера на западной границе Вирджинии у него родился первый сын, названный в честь деда Томасом.

Первое оставшееся в памяти воспоминание о мире трехлетнего Томаса - черный раб, придерживающий его на подушках в седле. Семья переезжала в Такахое - имение его покойного дяди, Уильяма Рэндольфа, назначившего Питера опекуном своих детей. Там, в просторном особняке под зелеными кронами, среди любящих родных и веселой ватаги детей он и провел свое раннее детство. Воспитанием занимался домашний учитель, но отец, высоко ценивший то, чего не получил сам, мечтал о блестящем образовании для своего сына. Поэтому, как только семья вернулась в Шэдуэл, Томаса отдали в классическую школу преподобного Уильяма Дугласа, где он постиг азы латыни и греческого, заложив необходимый фундамент настоящего образования. Если бы пришлось выбирать между классическим образованием, которое обеспечил отец, и состоянием, которое он оставил, с благодарностью вспоминал на склоне лет Джефферсон, он бы выбрал первое. Но выбирать не пришлось: в 1757 году Питер умер, оставив ему большую часть нешуточного хозяйства: около 7 тысяч акров земли, более 60 рабов, много скота и солидное недвижимое имущество в графстве Олбемал. Но главным наследием Питера Джефферсона, доставшимся его сыну, которого американские биографы-популяризаторы до сих пор любят изображать этаким простым пионером-фермером с мотыгой в руках, было надежное место в кругу правящего класса колонии - вирджинских плантаторов. Оставалось лишь дополнить богатство образованием, и тогда Томас мог рассчитывать на все лавры, какими только могла его увенчать Вирджиния.

Два года Томас посещает частную школу весьма образованного священника Дж. Маури, где изучает математику, историю и литературу, совершенствует свои познания в языках. Не меньшее значение в воспитании отпрысков первых семей придавалось и другим достойным занятиям. "Каждый молодой джентльмен, - писал один из летописцев старой Вирджинии, - должен быть знаком с искусством танца, бокса, игры на дудке, карточной игры и владения шпагой". К картам, боксу и шпаге Джефферсон так и не пристрастился, но зато помимо дудки освоил еще и скрипку. Судя по скудным сведениям о его школьных годах, учился он очень прилежно и увлеченно. Однако завершающей школой манер и образования, приличествующих джентльмену, считалось столичное общество Вильямсберга и тамошний колледж Уильяма и Мэри, куда волей опекунов и был направлен молодой Джефферсон.

Крохотный Вильямсберг, насчитывавший всего полторы тысячи коренных обитателей, был тем не менее главным городом крупнейшей британской колонии, старательно и комично воспроизводившим в миниатюре атрибуты столицы метрополии. Вдоль главной улицы герцога Глочестерского длиной в одну милю располагались Капитолий, где заседали ассамблея и суд, дворец губернатора, главная церковь, театр, таверна Ралея и, наконец, колледж Уильяма и Мэри. Два раза в год - весной и осенью - вирджинские аристократы во главе с плантаторами соседних прибрежных районов покидали имения и приезжали на сессию ассамблеи и суда, где, не торопясь, по-семейному вершили немногочисленные государственные дела.

"Накал" культурной и интеллектуальной жизни здесь, на задворках Британской империи, был прискорбно низок по европейским стандартам. Время ползло по-улиточьи медленно, почти не принося перемен, и даже в "светский сезон" верхушка вирджинского общества пребывала в плену у тягучей, монотонной, но не лишенной приятности тирании сытных званых обедов, охоты, скачек и простого безделья. Страницы дневника Уильяма Бирда, главы еще одной старейшей династии колоний, сохранили для нас подлинную картину типичного образа жизни богатого вирджинского плантатора середины XVIII века. "Второе января. Встал около шести, читал на древнееврейском и греческом. Молился и пил чай. Танцевал. Погода ясная и холодная, ветер северо-западный. Мои люди перевозили гравий. Погашал счета и просматривал документы до обеда, за которым съел пирог с олениной. После обеда играли в бильярд, а затем немного прогулялись. Вечером пришел шлюп за гончарным кругом. Молился". И так день за днем. Впрочем, "сезон" вносил некоторое оживление. "Первое июня. Встал около пяти, читал на древнееврейском и греческом. Молился и пил кофе. Погода очень жаркая, ветер юго-западный. До десяти писал по-английски и погашал счета, затем пошел в Капитолий и сидел там до двух. Обедал с губернатором и ел молодого гуся. После обеда пошел к леди Рэндольф и пил там чай. Затем прогулялись и зашли к комиссару, с которым сидел до девяти; потом пошел домой и молился".

Бирд был одним из самых образованных и светских людей Вирджинии, что же говорить об остальных - о тех, что не читали на древнееврейском и греческом? Остальные представители "класса богатых", как пишет другой современник и земляк Джефферсона Дж. Такер, "искали отдохновенья от пустоты безделья не только в дозволительных радостях охоты и скачек, но и в унизительных удовольствиях петушиных боев, азартных игр и пьянства. Литература пребывала в запустении и культивировалась немногими, получившими образование в Англии, скорее как некое достижение или знак отличия, нежели ради ощутимых благ, которые она может предоставить".

Было бы, конечно, преувеличением изображать всех почтенных вирджинцев бездельниками; хозяйство, если им заниматься всерьез, требовало немало хлопот, но и они расширяли интеллектуальный кругозор не больше, чем традиционные развлечения. "Что за мудрость можно извлечь из скачек или петушиных боев? - иронически вопрошал анонимный вирджинский сатирик 60-х годов XVIII века. - Какой смысл - из гадания на конских волосах и кошачьих кишках? Какие знания - из зимних вечеров за картами или долгих летних разговоров о скоте, лошадях и свиньях? Смените предмет беседы, и вы легко убедите эсквайра в том, что дождь вызывается мочеиспусканием Юпитера через сито, что радуга - смычок, звезды - музыкальные ноты, а метеоры - не что иное, как сморкание лунного человека...".

Естественный вопрос - как на такой почве мог произрасти энциклопедический ум Джефферсона? По-видимому, здесь произошла реакция инстинктивного отторжения интеллекта даровитого и волевого человека от вялой рутины провинциальной жизни. Джефферсон впоследствии сам удивлялся, как смог в "обществе картежников, охотников на лис и любителей скачек" удержаться на стезе познания. Блестящие умственные способности в нем редким образом сочетались с удивительным трудолюбием, страстью к порядку и предельно рациональной организацией всего образа жизни. Оценивая разнообразнейшие познания и достижения Джефферсона, можно только повторить его собственные слова: "Просто удивительно, как много можно сделать, если все время делать что-нибудь". Вся его долгая и многогранная, наполненная трудами жизнь есть триумф неутомимого, дисциплинированного интеллекта, подкрепленного редкостным здоровьем.

Все это проявилось уже в студенческие годы Джефферсона. "Привычка к труду формируется, пока мы молоды, а если нет - то уже никогда позже, - наставлял он много лет спустя свою дочь Марту, - так что вся наша жизнь зависит от правильного использования скоротечного периода юности". Трудно точно сказать, когда он стал таким мудрым, но, видимо, в весьма юном возрасте. "Еще в молодости, - вспоминал его однокашник по колледжу, - он разработал систему, а то и план на всю жизнь, от которого ни безотлагательные дела, ни соблазны удовольствий не могли оторвать или отвратить его". Образ юного Томаса, уткнувшегося в греческую грамматику на перемене среди резвящихся товарищей, стал хрестоматийным, но это не значит, что он чурался сверстников. И у него были мальчишеские шалости и порывы, порой он скучал в Шэдуэле, где "сегодня флиртуешь с хорошенькой девчонкой, а завтра бродишь уныло один"; была и первая несчастная любовь к 16-летней Ребекке Бэруэлл. Но уже тогда увлечениям, свойственным возрасту, отводилось второе место: Томас удивительно быстро приобщался к серьезному миру взрослых людей и представлений.

К 20 годам он был уже достаточно интересным и образованным человеком, чтобы войти в кружок самых просвещенных людей Вирджинии: профессора колледжа Уильяма Смолла, одного из ведущих юристов колонии Джорджа Уайта и самого королевского губернатора Фрэнсиса Фоке. Способный педагог, Смолл, впоследствии друг Джеймса Уатта, открыл для юноши захватывающий мир науки. От него, вспоминал Джефферсон, "я впервые получил представление о развитии науки и системе явлений, нас окружающих". Эрудит-самоучка Уайт сочетал глубокое знание британского и римского права со страстной привязанностью к древним языкам и литературе, чем покорил Джефферсона на всю жизнь. Талантливый администратор Фоке был "первым джентльменом" Вирджинии, человеком изысканных манер, образцового вкуса и либеральных воззрений. С Джефферсоном его сблизила общая любовь к музыке и совместные музицирования в любительском оркестре. Все трое часто приглашали юношу на дружеские обеды, где он, по его собственным словам, "слышал больше здравых и рациональных суждений и философских разговоров, чем во всей остальной своей жизни. Это были подлинно аттические беседы".

Этот триумвират оказал глубокое влияние на молодого Джефферсона, долго служил ему эталоном свободомыслия и джентльменского поведения. "Столкнувшись с соблазном или трудностями, - рассказывал он на склоне лет, - я спрашивал себя: а как доктор Смолл, м-р Уайт или Пейтон Рэндольф поступили бы в этой ситуации? Какая линия поведения принесла бы мне их одобрение?".

После окончания колледжа в 1767 году Джефферсон под руководством Уайта стал готовить себя к юридической практике - не идеальное, но наиболее приемлемое занятие из тех, которые могла предложить тогдашняя Вирджиния. Торгово-предпринимательской деятельности "аграрное царство" не знало, политика считалась естественным приложением к основным занятиям - земледелию и юриспруденции, общественной обязанностью аристократии. Карьера же врача или священнослужителя его не привлекала совсем.

Сдать экзамен на право заниматься юридической практикой было нетрудно, но Джефферсон потратил на подготовку почти пять лет - гораздо больше, чем его коллеги. И не только от того, что не слишком спешил облачиться в судейскую мантию. Эти годы были для Джефферсона временем необычайно жадного впитывания самых разнообразных знаний. Он основательно овладел пятью языками - греческим, латынью, французским, итальянским и испанским. Сохранившиеся конспекты и записи Джефферсона раскрывают постоянно расширяющийся круг его интересов - от античной литературы и философии до ботаники, зоологии и математики. Когда несколько лет спустя один из его друзей попросил список книг для общеобразовательного чтения, Джефферсон ответил характерным наставлением, основанным на собственном опыте и до сих пор популярным среди американских студентов. "До восьми утра заниматься физикой, этикой, религией и естественным правом", - на полном серьезе советовал он, прилагая соответствующий список книг, подлежащих изучению до завтрака. С восьми до полудня он предписывал чтение по юриспруденции и политике; послеобеденное время должно отводиться для истории, а промежуток "от сумерек до сна" - беллетристике, литературной критике, риторике и ораторскому искусству.

При всей своей неизбывной жажде знаний Джефферсон вовсе не был их неразборчивым накопителем. Смолоду он отличался практическим, подчас просто утилитарным подходом ко всем жизненным явлениям: "Какая разница, сколько лет Земле - 600 или 6 тысяч?" То же самое относилось к извечным философским проблемам смерти, бессмертия и всему прочему, что он считал потусторонней схоластикой. Заметив, что размышления на подобные темы "оставили его в том же неведении, в каком и нашли", Джефферсон, по его собственным словам, "навсегда перестал читать или думать об этом и возложил свою голову на ту самую подушку невежества, которую милостивый создатель сделал для нас столь мягкой, зная, как часто нам придется почивать на ней". То был ум ясный, активный, жизнеутверждающий.

Свой человек в доме губернатора, частый гость в Капитолии, сведший знакомство со многими ведущими деятелями колонии, Джефферсон за годы учебы вплотную познакомился с действием механизма системы управления Вирджинии.

Главной особенностью общественного устройства Вирджинии был расовый состав ее населения: в 1763 году на 130 тысяч белых приходилось 100 тысяч черных рабов. Колония возникла как белое поселение английских иммигрантов, быстро растущая масса которых с годами раскалывалась на крупных землевладельцев и зависимых от них арендаторов, наемных работников, кабальных белых слуг, составлявших огромное большинство жителей Вирджинии. Низы, пополняемые в основном из вчерашней английской бедноты и вооружаемые для защиты от индейцев, служили горючим материалом колоний, источником многочисленных волнений, среди которых кровавым пятном выделялось восстание Натаниэля Бэкона 1676 года. Вирджинию ожидали смутные времена, но быстрое распространение рабовладения к концу XVII века и замена большей части белых работников черными существенно изменили политическую обстановку в Вирджинии.

Вместо своенравного белого плебса к черной работе были приставлены покорные и бесправные черные рабы. Случавшиеся иногда волнения не шли ни в какое сравнение с былыми мятежами белых и легко подавлялись, а опасность расовых столкновений только сплачивала белое население. В Вирджинии, как и в Древнем Риме, права и свободы коренных жителей были сохранены ценой закабаления рабов. Теперь свободнорожденные граждане колонии могли позволить себе даже демократию.

Белые мужчины - те, которые владели не менее чем 25 акрами обрабатываемой земли или домом в городе (таких в пору юности Джефферсона было около половины из общего числа), пользовались правом голоса, то есть раз в три года решали, кто именно из богатых землевладельцев будет заседать в ассамблее. Большую часть остальных должностных лиц назначал губернатор по представлению ассамблеи, практически никогда им не оспариваемому. В итоге какие-нибудь полсотни семей, связанные между собой родственными узами, держали в своих руках все бразды правления. Одни и те же люди заседали в приходском совете и суде графств, были берджессами и командовали ополчением, как, например, Питер Джефферсон, то есть обладали всей полнотой политической, судебной, военной и даже духовной власти. Естественность подобного разделения обязанностей между "джентльменами способностей и достатка" и теми, кого они называли "мусором", признавалась обеими сторонами.

Политическая монополия землевладельческой аристократии была не только полной, но и надежной, так как, с одной стороны, рядовые фермеры-фригольдеры удерживались в достаточном удалении от рычагов власти, а с другой - их участие в управлении путем голосования казалось им достаточно ощутимым, чтобы удерживать от восстаний против этой власти. Безусловно, этому способствовали относительная обеспеченность белого населения и широкое распространение рабовладения, возвышавшего белых вирджинцев в собственных глазах. "Сочетая в себе качества гражданина и хозяина, - писал о них в своих путевых заметках известный французский путешественник и философ маркиз де Шателье, - они сильно напоминают людей, составлявших то, что называлось "народом" в республиках античности".

Все эти особенности Вирджинии породили особый тип правящей элиты. Опыт и практика самоуправления укрепляли ее свободомыслие, компетентность и независимость, а плантационное хозяйство питало феодальную спесь и властность. "Уединенно-возвышенное положение богатого сельского джентльмена порождает у него весьма величественные представления, - с теплым юмором писал о своих собратьях один из отпрысков вирджинских магнатов Д. Кеннеди. - Он становится непогрешимым, как сам папа римский; постепенно приобретает привычку произносить длинные речи, редко терпит возражения и всегда очень чувствителен в вопросах чести".

Эти твердые, независимые и властные люди чувствовали себя не только хозяевами своей земли и рабов, но и естественными правителями всей колонии. Они "высокомерны и дорожат своими свободами, - рассказывал один английский путешественник, - не выносят ограничений и вряд ли могут примириться с мыслью о контроле со стороны какой-нибудь вышестоящей силы".

Поэтому неудивительно, что когда "вышестоящая сила" - Англия попыталась наложить на них новые ограничения, вирджинская элита пошла в авангарде освободительной борьбы, составив цвет нарождавшегося поколения американских лидеров. Но пока, в начале 60-х годов, маховик старой власти вращался по-прежнему размеренно, и никто еще не мог знать, что колониальный "золотой век" подходил к концу.

* * *

С окончанием в 1763 году Семилетней войны между Англией и Францией, в результате которой последняя потеряла свои основные владения в Северной Америке, в колониальной политике Великобритании произошел резкий поворот. Кабинет Дж. Гренвилла решил переложить на самих колонистов часть финансового бремени, возросшего за годы войны и отчасти связанного с содержанием английских войск на новых границах колоний. В 1764-1765 годах последовала серия мер ("сахарный закон", законы о постое и гербовом сборе), вводящих прямое налогообложение колоний для пополнения королевской казны. Кроме того, прокламацией 1763 года запрещалось свободное переселение колонистов за Аллеганские горы. То, что в Лондоне представлялось логичным и естественным, казалось уязвленным колонистам попранием их священных и привычных прав. Недовольство зрело постепенно; даже после известия о принятии закона о гербовом сборе большинство членов вирджинской ассамблеи были настроены нерешительно. 30 мая на заседании берджессов только что избранный молодой юрист П. Генри произнес свою знаменитую речь, резко диссонировавшую с настроением законодателей. "У Цезаря был Брут, у Карла I - Кромвель, и Георг III может извлечь из этого уроки". Стоявший в дверях Джефферсон оказался в числе немногих, охваченных энтузиазмом. "Ничего подобного я никогда не слышал", - писал он позднее в автобиографии.

Неистовый Генри после внушения спикера Робинсона извинился, признав, что "горячка страсти заставила его сказать больше, чем он намеревался". Тем не менее именно эти слова сделали Генри героем дня, а одна из предложенных им резолюций об исключительном праве ассамблеи облагать налогами своих граждан была принята. Примеру Вирджинии последовали другие штаты, и Лондон в конце концов отменил закон о гербовом сборе. Воцарившееся было спокойствие вновь нарушилось в 1767 году после принятия законов Тауншенда о таможенных пошлинах на ввозимые в колонии свинец, стекло, бумагу, чай.

Весной следующего года ассамблея Вирджинии снова направила королю протест, в котором объявила законы Тауншенда неконституционными и грозила бойкотом обложенных налогами товаров.

На сей раз - и это был тревожный для короны симптом - зачинщиками выступили умеренные и осторожные политики - Э. Пендлтон, Р. Блэнд, А. Кэри. Движение бойкота вскоре охватило всю страну, и Вирджиния тоже должна была сказать свое слово. Это и произошло на майской сессии ассамблеи в 1769 году; к тому времени 26-летний юрист Джефферсон был избран берджессом от своего графства Олбемал. Он вошел в политику не только из честолюбия, но и руководствуясь принципом "благородство обязывает": политическая деятельность служила почетным и неотъемлемым атрибутом всякого уважающего себя плантатора, чего нельзя было сказать о философских и научных занятиях. "Сам Сократ, - говорил Джефферсон, - был бы не замечен в Вирджинии, если бы не стал общественным деятелем". К власти плантаторы приучались смолоду. Начальной, почти обязательной ступенью служил пост мирового судьи в графстве, где молодой человек знакомился с законами и участвовал в их отправлении. Затем, если он себя хорошо зарекомендовал и приобрел известность в графстве, он мог рассчитывать на избрание в ассамблею. Джефферсон в свои годы смог перескочить первую ступеньку потому, что кроме имени и 7 тысяч акров отца он располагал и уже завоеванной собственной репутацией среди плантаторской верхушки. Единственная небольшая трудность заключалась в том, что как человек замкнутый и застенчивый он был плохо приспособлен к избирательным кампаниям даже в их тогдашнем смысле. "Лучшие из джентльменов", сетовал его современник, должны "фамильярничать с народом", используя "разлагающее влияние спиртных напитков и другие средства такого же свойства". Выставленные избирателям бочонок рома и корзина пирожных легко устранили и это последнее препятствие. В стенах Капитолия молодой долговязый законодатель затерялся в шеренге маститых и тертых политиков, среди которых возвышалась внушительная фигура человека с военной выправкой и стальными глазами - полковника Джорджа Вашингтона.

На сессии Джефферсон вместе с большинством делегатов поддержал резолюцию Вашингтона о солидарности с протестом Массачусетса против введения в Бостон английских войск и о выдвижении лозунга "никакого налогообложения без представительства". Губернатор лорд Ботетур (Фоке умер в 1768 г.) "имел удовольствие распустить собрание". В ответ 69 делегатов, собравшихся в таверне Ралея, приняли решение об образовании ассоциации противников английского импорта, после чего дружно подняли тост за здоровье его величества Георга III. В их числе, хотя и не в первых рядах, был и молодой делегат от Олбемала. Так он принял боевое крещение, но до настоящей схватки дело не дошло, ибо к осени законы Тауншенда, за исключением символического налога на чай, были отменены, и движение бойкота в Вирджинии, как и в других штатах, тихо умерло естественной смертью.

Старые добрые времена, казалось, вернулись вновь - к удовольствию старожилов и немалому разочарованию молодых горячих голов. Годы спустя Джефферсон задним числом порицал земляков за то, что в то время они "впали в состояние бесчувствия к нашему положению". Он уже успел полностью окунуться в конфликт с метрополией, который будоражил ум и сердце, давая богатую пищу его интеллекту. Джефферсон углубляется в целенаправленное изучение политики, ищет в истории прецеденты борьбы колоний за независимость, выписывая цитаты, подобные этой: "По мере своего усиления они порывали со своей зависимостью".

Как теоретик он, видимо, перебирал в уме все возможные варианты развития событий, но жить тем не менее нужно было в реальном мире. Ни Джефферсон, ни другие вирджинские политики не рассчитывали тогда на отделение от метрополии или на какие-то необычные горизонты политической карьеры. Жизненная программа Джефферсона в те годы была достаточно типичной для людей его круга, хотя и отражала все разнообразие его наклонностей. Ее символом в какой-то степени стало Монтичелло - "маленькая гора", как на итальянский лад назвал он свое имение на лесистом холме неподалеку от Шэдуэла. Здесь, вдали от дорог и селений, среди лесных зарослей, зеленых холмов и долин, венчаемых на западе величавым силуэтом горного хребта Блу Ридж, он решил воздвигнуть свой дом, совсем непохожий на однообразные кирпичные строения вирджинской знати. Его пленил образец римских загородных вилл времен античности, воскрешенных в XVI веке архитектором итальянского Возрождения Андреа Палладио.

В начале 1772 года Джефферсон привез в строящийся Монтичелло свою жену - 23-летнюю вдову Марту Скелтон, дочь богатого юриста и работорговца Джона Уэйлза. Их брак стал счастливым союзом, и Джефферсон оказался образцовым отцом семейства. В следующем году его тесть умер, оставив дочери около 11 тысяч акров земли и более сотни рабов. Даже после продажи половины этого имущества для покрытия долгов покойного у молодой четы осталось огромное хозяйство - более 10 тысяч акров и около 180 рабов.

К 30 годам Томас Джефферсон достиг большего, чем в свое время его отец. Богатый плантатор, процветающий юрист, депутат ассамблеи, полковник ополчения графства, счастливый муж и отец, владелец прекрасного дома, полного книг и музыкальных инструментов, он готовился прожить долгую, спокойную и насыщенную жизнь джентльмена, законодателя и ученого - жизнь профессора Смолла, юриста Уайта и губернатора Фоке, вместе взятых.

Томас Джефферсон - первый государственный секретарь США (1790 г.)

Но водоворот развивающихся событий неумолимо втягивал Джефферсона, и если первый кризис в отношениях с Англией он наблюдал со стороны, а во втором принял некоторое участие, то в надвигающемся третьем - и решающем - ему суждено было сыграть яркую историческую роль.

В ноябре 1772 года сравнительное спокойствие в отношениях с Англией было нарушено - в бостонском порту патриоты подожгли английский корабль "Гэспи".

Группа молодых вирджинцев во главе с Патриком Генри, братьями Ли и Джефферсоном использовала этот инцидент для создания в Вирджинии "комитета связи" по образцу бостонского. Он оказался как нельзя более кстати: весеннее заседание ассамблеи совпало с получением известия о "чаепитии" и блокаде порта в Бостоне. Хотя эти события не затрагивали Вирджинии непосредственно, чувство солидарности с осажденным Массачусетсом было сильно: "сегодня - Бостон, завтра - мы". Выступая от имени наиболее решительно настроенных делегатов, Джефферсон предложил объявить 1 июня днем поста и молитв, дабы "утвердиться в защите своих прав и обратить сердце короля и парламент к умеренности и справедливости". Резолюция была принята, и новый губернатор лорд Данмор вновь имел опостылевшее уже "удовольствие распустить ассамблею". По установившейся традиции, возбужденные депутаты собрались 27 мая в таверне Ралея, где решились на серьезное дело - предложили созвать конгресс всех колоний и восстановить ассоциацию торгового бойкота английского импорта.

Вирджиния всколыхнулась. "Люди встречались с выражением тревоги и озабоченности, - вспоминал Джефферсон, - воздействие этого дня на всю колонию было подобно электрическому разряду". Даже осторожные политики типа Вашингтона заговорили воинственно; по их мнению, наступал час решающего противостояния: "Налицо кризис, в котором мы должны отстоять наши права или подчиниться".

Правящий класс Вирджинии поднимался на борьбу за независимость быстро и, по существу, единой фалангой, что объяснялось не какой-то особой доблестью вирджинцев, а тем своеобразием ее условий, о котором уже шла речь. Бесцеремонность короны, помимо прочего, создавала изрядный потенциал антибританских настроений, которые накапливались пропорционально увеличению долга вирджинских плантаторов английским торговцам, составлявшего накануне революции, по оценке самого Джефферсона, 2 миллиона фунтов стерлингов. С другой стороны, хозяева Вирджинии могли легко позволить себе предаться радикальному духу протеста, ибо имели за собой надежный тыл. Даже в самые острые моменты освободительной борьбы Вирджиния не знала стихийных народных волнений и беспорядков, подобных тем, которые постоянно вспыхивали в колониях с крупными городами, подобными Бостону, Нью-Йорку, Филадельфии. Страх перед городской "мятежной толпой", преследовавший Г. Морриса и Гамильтона, вирджинской верхушке был неведом.

Если добавить к этому сравнительную однородность и сплоченность местной аристократии, то станет ясно, почему освободительное движение, полностью контролируемое сверху, развивалось здесь столь ровно и спокойно.

И хотя радикалы - Генри, Мэйсон, Джефферсон и др. шли впереди большинства, это объяснялось скорее возрастом и темпераментом, нежели какими-то принципиальными расхождениями. "Мы зачастую хотели продвигаться быстрее, - писал впоследствии сам Джефферсон, - но замедляли свой шаг, чтобы наши менее рьяные коллеги не отставали, а они, в свою очередь нисколько не расходясь с нами в принципе, также ускоряли свою поступь..."

Путь Джефферсона к революции был типичным для своего сословия; нетипичной была широта взглядов и образованность, превратившие его в одного из ведущих ее идеологов.

На пути в большую политику Джефферсона временно остановила... дизентерия: по дороге на вирджинский конгресс он заболел, вернулся домой и не попал в число делегатов колонии на первый континентальный конгресс. Тогда он передал П. Генри и П. Рэндольфу подготовленный им проект резолюции для делегации Вирджинии. Он показался землякам слишком резким, но, дабы труд не пропал даром, они распространили текст отдельной брошюрой сначала в Вильямсберге, а затем и в других городах под названием "Общий обзор прав британской Америки", подписанный просто - "эсквайр, член палаты берджессов". Это первый основательный политический опыт Джефферсона, по которому можно судить о становлении его политических взглядов.

Молодой мыслитель вооружился мощным идейным оружием - концепцией естественного права народа колоний распоряжаться своей судьбой, которое мы сейчас называли бы правом самоопределения. "Наши предки... владели правом, которое природа дает всем, покидать страну, когда не остается другого выбора, в поисках нового местожительства и основывать там новые общества в соответствии с законами и порядками, больше всего содействующими, по их мнению, счастью народа". Чем колонисты хуже древних саксонцев, заселивших когда-то Британские острова? Они сами создали свой государственный строй и добровольно сохранили свое подчинение королю, а следовательно, парламент "не имеет права проявлять свою власть над ними". Да и вообще, вопрошает Джефферсон, с какой стати 160 тысяч избирателей с островов Великобритании должны предписывать законы для 4 миллионов жителей американских штатов, "каждый из которых не уступает им ни в доблестях, ни в умственных и физических способностях?"

Полностью отрицая роль метрополии в развитии колоний, Джефферсон, конечно, подправлял историю, но ведь он и писал не летопись событий, а пропагандистский документ, отрицающий власть парламента над колониями. Эта идея тогда только еще пробивала себе дорогу, и Джефферсон вместе с Б. Франклином стал одним из первых ее проповедников. По логическом развитии его аргументация подводила к идее независимости, но к такому резкому повороту он еще не был готов. Он подробно перечисляет злоупотребления парламента, в которых усматривает "преднамеренный, систематический план нашего порабощения". Его надежды на обуздание парламента обращены к королю. "Откройте свое сердце, ваше величество, либеральным и широким мыслям. Пусть имя Георга III не запятнает страниц истории". Но это обращение выдержано вовсе не в подобострастном, а скорее в требовательно-назидательном духе; Джефферсон прямо-таки диктует Георгу Ш, что тот вправе и чего не вправе делать: по мнению Джефферсона, он не вправе посылать войска, раздавать земли, распускать законодательные собрания и т. п., ибо и король объявляется подвластным естественным законам: "Народ требует своих прав как выведенных из законов природы, а не как дара, пожалованного верховным правителем. Пусть льстит тот, кто боится: это искусство не отличает американцев... Они знают и потому могут открыто заявить, что короли - слуги, а не хозяева народа... Все искусство правления заключается в умении быть честным. Старайтесь только выполнять свой долг, и человечество воздаст вам должное, даже если вы потерпите неудачу". Возможно, эти дерзкие наставления и не достигли ушей короля Георга, хотя палата лордов не замедлила занести имя автора в список особо опасных для государства лиц, но их хорошо услышали и запомнили соотечественники.

События между тем развивались со все возрастающей быстротой. Власть губернатора, лишенного поддержки войск, таяла с каждым днем и переходила в руки "комитетов связи". Суды графств закрылись, и в ноябре 1774 года Джефферсон закончил свое последнее судебное дело, навсегда распрощавшись с юридической практикой. В марте следующего года собрался второй конвент колонии, на котором опять бушевал неистовый Патрик Генри: "В действительности война уже началась! Следующий порыв северного ветра донесет до нас железный лязг оружия! Наши братья уже на поле брани - почему мы стоим без дела? Неужели жизнь так дорога, а мир столь сладок, чтобы покупать его ценой цепей и рабства? Спаси нас от этого, господи боже!.. Дайте мне свободу или дайте мне смерть!".

Порыв "лесного Демосфена", как называл Патрика Дж. Г. Байрон, подтолкнул Джефферсона к одному из его считанных публичных выступлений - он высказался в поддержку резолюций Генри об усилении и подготовке отрядов ополчения и вошел в комитет по этим вопросам. Конвент избрал его запасным делегатом на второй континентальный конгресс. Видя, что события принимают опасный оборот, губернатор Данмор в конце апреля распорядился перебросить запасы пороха, принадлежавшего колонии, на королевское судно, чем предоставил вирджинцам возможность заполнить одну из самых легендарных страниц борьбы за свободу. Вездесущий Генри с отрядом ополчения нагрянул к губернатору и заставил его оплатить общественное имущество, после чего тот счел за благо последовать за украденным им порохом - под защиту корабельных пушек. Вскоре "северный ветер" донес весть о Конкорде и Лексингтоне: она, как писал Джефферсон, "уничтожила последнюю надежду на примирение, и приступ мщения охватил, казалось, людей всех возрастов". А еще через несколько недель в фаэтоне, запряженном четверкой добрых лошадей, он выехал в Филадельфию - навстречу судьбе и большой политической карьере.

19 июня вирджинец занял свое место в филадельфийском Стейт - хауз, где заседал континентальный конгресс. Здесь он впервые познакомился с Б. Франклином, Джоном и Самуэлем Адамсами, Джоном Хэнкоком и другими лидерами освободительного движения. Собственная известность уже обгоняла его. Джефферсон, вспоминал Джон Адаме, принес с собой "литературную и научную репутацию, а также счастливый дар изложения". Своей необыкновенной эрудицией он был известен даже в Нью-Йорке как "величайший разгребатель пыли", по выражению Дж. Дюана. Неважный оратор по сравнению с велеречивыми земляками, он, однако, сразу же стал незаменимым человеком в комитетах. "Хотя и молчаливый в конгрессе, он был настолько исполнительным, откровенным, определенным и решительным в комитетах.., что сразу же покорил меня", - писал скупой на похвалы Джон Адамс.

После сражения при Бенкер - Хилле конгресс объявил о создании континентальной армии под командованием Вашингтона и предписал Джефферсону вместе с Б. Франклином, Д. Джеем, Д. Дикинсоном и Э. Рутледжем составить проект декларации, обосновывающий необходимость взяться за оружие. Само включение 32-летнего вирджинца - второго по молодости из членов конгресса в это созвездие его лучших умов было признанием способностей Джефферсона, но пока - как младшего партнера. Его проект, слишком пространный и декларативный, уступал простому и энергичному варианту Дикинсона, хотя тот и позаимствовал кое-что у своего младшего коллеги. Многоопытному Дикинсону принадлежали и самые памятные слова этого документа: "Мы подсчитали цену борьбы и не нашли ничего более ужасного, чем добровольное рабство... Наше дело правое. Наш союз крепок. Наши внутренние ресурсы велики, и иностранная помощь, несомненно, подоспеет в случае необходимости".

25 июля конгресс принимает составленную Джефферсоном решительную резолюцию в ответ на примирительное предложение лорда Норта и одновременно-верноподданническую петицию королю, подготовленную Дикинсоном. Джефферсон как будто скептически относится к попыткам примирения. "Страна вступает в войну без перспективы примирения", - сообщает он родственнику Ф. Эйпсу. И все-таки иллюзии мирного воссоединения, а значит, и возвращения к прежней жизни в Монтичелло еще живы в нем. "Я из тех, кто искренне желает воссоединения, - пишет он в конце августа своему дяде Джону Рэндольфу - близкому родственнику и одному из немногих вирджинских лоялистов, собирающемуся в Англию, - и предпочел бы зависимость от Великобритании, ограниченную должным образом, зависимости от другой страны или независимости". Осознание неизбежности окончательного раскола и войны приходит к нему медленно и с горечью, как и к большинству делегатов, быть может, еще и потому, что гром барабанов войны никогда не прельщал его, а особенно теперь, когда ее пламя занималось уже и в самой Вирджинии. В ожидании подкреплений лорд Данмор начал вербовать рабов, даруя им свободу и мушкеты для "охоты" на вирджинских ополченцев. К началу декабря у него в отряде было уже более 300 черных солдат под флагом с надписью "Свободу рабам!". Такой вариант эмансипации заставил содрогнуться даже гуманного Джефферсона. Последствия расовой войны, разжигаемой англичанами, было страшно представить. А вестей из дома, как нарочно, нет уже больше месяца. "Тягостное ожидание, в котором я нахожусь, - писал он Эйпсу, - невозможно вынести. Если что-нибудь случилось, ради бога, дайте мне знать об этом". В конце декабря, забыв о политике, Джефферсон мчится домой, на Юг, где уже гремят выстрелы: Данмор высадил десант, но был разбит вирджинским ополчением в бою под Норфолком.

Остаток зимы и весну Джефферсон безвылазно просидел в Монтичелло, чем основательно озадачил своих друзей, а позднее - биографов. Даже "Здравый смысл" Пейна, всколыхнувший всю страну, не сдвинул его с места. Он словно медлил перед последним решительным шагом. Только в мае Джеффер-сон спустился со своего холма, окунувшись в политическую жизнь, и тогда "спячка" в Монтичелло сменилась полосой бурной политической деятельности.

К тому времени дело борьбы за независимость продвинулось далеко вперед: полным ходом велись переговоры об иностранной помощи, американские суда каперствовали против англичан, которые эвакуировались из Бостона, конгресс направил войска в поход на завоевание Канады. 15 мая, на следующий день после приезда Джефферсона, в конгрессе была принята резолюция Дж. Адамса, рекомендовавшая колониям создать собственные органы управления. В тот же день вирджинский конвент инструктировал своих делегатов в конгрессе, требуя провозгласить независимость колоний, а сам приступил к разработке конституции Вирджинии. Рубикон был перейден. "Я так долго находился вне мира политики, - пишет Джефферсон Пейджу 17 мая, - что чувствую себя новым человеком".

7 июня Ричард Ли, выполняя наказ Вирджинии, внес на рассмотрение конгресса знаменитые резолюции независимости, предусматривавшие полное отделение от метрополии, создание конфедерации штатов и заключение союзов с иностранными государствами. Лидеры конгресса спешили с провозглашением независимости прежде всего по внешнеполитическим соображениям. Они отлично понимали, что только независимое и суверенное государство, а не взбунтовавшиеся подданные Великобритании, какими оставались колонии в глазах внешнего мира, могло рассчитывать на иностранную помощь, столь необходимую в борьбе с превосходящими силами метрополии. "Независимость, - заявил Р. Ли при внесении своих резолюций, - не вопрос выбора, а необходимость как единственный способ для заключения союзов с иностранными государствами". Те же аргументы выдвигались в инструкциях штатов своим делегатам и в стенах самого конгресса. Как записал суть доводов сторонников этого шага сам Джефферсон, "только провозглашение независимости даст возможность европейским странам иметь с нами дело в соответствии с их порядками...". В горячих дебатах менее решительная часть делегатов добилась отсрочки принятия резолюций до 1 июля; решено было также создать специальный комитет для выработки соответствующей декларации. Джефферсон в этих дебатах не участвовал. Союз не существовал еще даже на бумаге, и все помыслы его были устремлены к Вирджинии, где открывалась уникальная для мыслителя возможность применить республиканские теории на практике - в выработке новой конституции. "Это дело чрезвычайно интересного свойства, в котором каждый желал бы участвовать, - пишет он приятелю Т. Нельсону в Вильямсберг, - воистину в этом заключается весь смысл нынешнего сбора, ибо если будет создано плохое правление, то можно было бы с таким же успехом довольствоваться прежним - предложенным нам из-за океана, без риска и затрат борьбы". Не вправе покинуть конгресс в эти решающие дни, он вынужден был довольствоваться посылкой собственного проекта конституции. Послание достигло Вирджинии к концу июня - слишком поздно, чтобы оказать серьезное влияние на разработку конституции. Земляки позаимствовали из него лишь список злоупотреблений королевской власти - в качестве преамбулы. Однако проект этот представляет для нас значительный интерес как концентрированное выражение политических взглядов самого Джефферсона в тот период.

В целом его план был более демократичен, чем принятый съездом проект Дж. Мэйсона. Он предусматривал распространение права голоса на всех фригольдеров, владеющих не менее чем 25 акрами земли, ограничение полномочий исполнительной власти, запрет работорговли, билль о правах, утверждающий свободу слова, вероисповедания и другие демократические права. Особенно смелой для своего времени была аграрная программа Джефферсона. Он предлагал использовать фонд свободных земель, превращенный в общественное достояние, исключительно для безвозмездного наделения землей малоимущих и неимущих белых граждан - 50 акров каждому. Это вполне соответствовало его идеалу фермерской республики, но шло вразрез с видами большинства плантаторов на свободные земли. План встретил такой отпор, что публично Джефферсон к нему уже больше не возвращался, хотя этот проект остался в истории одним из первых идейных прообразов американского пути развития сельского хозяйства, на который страна встала только после гражданской войны. Странным, однако, было то, что сенат, по проекту Джефферсона, должен был не избираться непосредственно, как в плане Мэйсона, а назначаться палатой представителей, причем на 9-летний срок. "Почему?" - недоумевал даже крайне осторожный Э. Пендлтон, обсуждавший тогда в переписке с Джефферсоном проблемы государственного устройства Вирджинии. "Я имею в виду две цели, - откровенно отвечал автор проекта, - заполучить мудрейших из числа избранных и сделать их совершенно независимыми после избрания. Я всегда замечал, что выбор, сделанный самим народом, как правило, не отличается мудростью. Его первое выделение обыкновенно грубо и разнородно. Но придайте избранным таким образом возможность второго выбора - и они выберут достойных".

В аналогичных выражениях молодой Гамильтон рекомендовал Г. Моррису отказаться от прямого избрания губерна тора. Здесь прослеживается одно из самых прочных и живучих, как мы увидим, убеждений Джефферсона - о необходимости "фильтрации" воли народа.

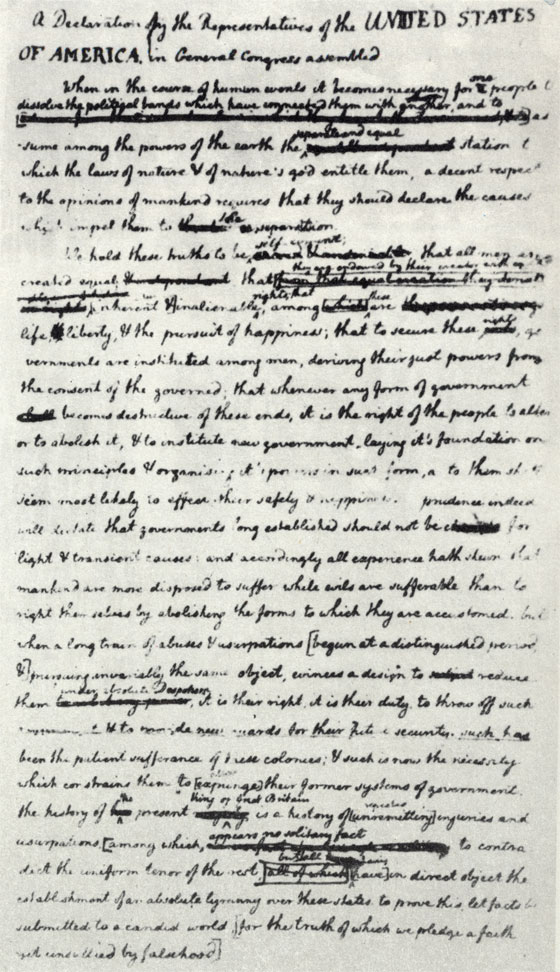

Рвущийся в Вирджинию на конституционный съезд Джефферсон не подозревал, что сама история стучится к нему в дверь. Вместе с Б. Франклином, Дж. Адамсом, Р. Ливингстоном и Р. Шерманом он был избран в состав комиссии по подготовке Декларации независимости. Логичной кандидатурой от Вирджинии был автор исторических резолюций Р. Ли, но он, сославшись на неотложные дела, уехал в Вильямсберг. Члены комитета поручили Джефферсону, как самому молодому и обладающему отменным слогом, подготовить проект, избавив себя от лишних хлопот, а заодно - и от будущей славы. С 14 по 28 июня в доме каменщика Граффа на углу Базарной и Седьмой улиц, где он снимал две комнаты, в часы, свободные от заседаний, Джефферсон и составил первоначальный вариант декларации.

Перед ним стояла практическая и пропагандистская в своей основе задача: не столько провозгласить независимость (это уже было сделано 2 июля принятием резолюций Р. Ли), сколько доказать законность и правомерность этого акта всему миру в силу того "должного уважения к мнению человечества", как сказано в преамбуле документа, которое "обязывает изложить причины, побуждающие его к отделению". Но только редкое дарование автора, его "особая", как говорил Джон Адаме, "способность к выразительности" превратили очередной пропагандистский документ в явление исторической важности.

Сам Джефферсон уже на склоне лет, пожалуй, лучше всех объяснил замысел декларации: "Цель заключалась не в том, чтобы найти новые принципы или аргументы, над которыми раньше не задумывались, и не просто в том, чтобы сказать что-то, прежде не высказанное, но в том, чтобы изложить человечеству здравую суть дела в выражениях, достаточно простых и твердых, чтобы заручиться его согласием и оправдать ту независимую позицию, которую нам пришлось занять. Не претендующая на оригинальность принципов или чувств, не списанная с какого-либо конкретного предшествующего труда, она была задумана как выражение американского разума и должна была придать ему тот тон и дух, которых требовала обстановка".

С точки зрения выполнения этих задач Декларация независимости является совершенной как по композиции, стилю и языку, так и по самому содержанию. Чтобы оправдать востание колоний с моральных и правовых позиций, требовалось выйти за пределы общепринятой тогда доктрины "божественного права" королей, не признававшей законности бунта, и противопоставить ей иную концепцию. Поэтому в преамбуле Джефферсон дает непревзойденное по емкости и лаконичности изложение теории естественного права народа на самоопределение. "Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными и наделены создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых - право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правления становится гибельной для этой цели, то народ вправе изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью".

Подписание декларации независимости (с картины Дж. Трамбелла)

Хотя принцип равноправия у Джефферсона не распространяется на черных и женщин и точнее может быть сформулирован как "все белые мужчины сотворены равными", Декларация независимости при всей ее ограниченности осталась в истории, по .словам К. Маркса, как "первая декларация прав человека". Идеи равноправия людей, народного суверенитета и вытекающее из него право каждого народа изменять свое государственное устройство, подчинение последнего интересам развития индивидуальной свободы и счастья как высшей ценности - практически все кредо Просвещения изложено в этих 100 незабываемых словах. Идеи эти были давно известны, но впервые в истории они провозглашались от имени целого государства.

Отброшены традиционные и избитые рассуждения о полномочиях парламента и короля, правах британских подданных; весь конфликт с метрополией возносится на высоту предельного обобщения, где остаются лишь два субъекта - свободный американский народ, защищающий свои естественные права, и тирания, персонифицированная в личности короля-узурпатора. В доказательство "на суд беспристрастному миру" представляется длинный перечень злоупотреблений и узурпации, занимающий две трети всего документа. Эта часть сейчас кажется слишком тенденциозной и архаичной, но она была вполне оправданна и необходима с точки зрения пропагандистских задач. В конце концов, как пишет самый авторитетный из современных биографов Джефферсона Д. Мэлон, "моральный перевес был на стороне патриотов и казался таким подавляющим, что он не видел необходимости прибегать к помощи аптекарских весов". Вслед за списком злоупотреблений следует перечень тщетных попыток колоний воззвать к совести короля и братьев-британцев, что усиливает контраст между агрессивным тираном и робкой жертвой. После этого остается только удивляться долготерпению колонистов - как раз этого и добивался автор. И уже затем единственно возможным выходом из описанной ситуации объявляется провозглашение независимости колоний.

Легко заметить, что Джефферсон весьма деликатно обошелся с Георгом III. Томасу Пейну в "Здравом смысле", например, не требовалось длинного списка злоупотреблений, чтобы доказать низость короля: любой король для него - презренный тиран, заслуживающий лишь низвержения. Джефферсон же доказывает, что Георг III "не может быть правителем свободного народа" не потому, что он - король, а потому, что он - несправедливый король, узурпатор. Это и понятно - декларация была призвана снискать Соединенным Штатам поддержку "справедливого мира", а он был тогда сплошь монархическим, и чрезмерное тираноборство могло отпугнуть потенциальных союзников.

Первый набросок Джефферсона настолько удался, что Франклин и Дж. Адамс высказали лишь мелкие замечания, после чего автор окончательно отредактировал текст, и уже 28 июня, одобренный комитетом, он лег на стол конгресса. Джон Адамс, ревностно относившийся к прижизненной славе Джефферсона, в 1822 году пробурчал, что в Декларации независимости "не было ни одной идеи, которая бы не муссировалась в конгрессе два предыдущих года". Не отрицал этого и сам Джефферсон; да и странно было бы оправдывать отделение колоний неведомыми доселе принципами. Идеи эти носились в воздухе, и Джефферсон лишь облек их в совершенную форму. Вместе с тем, хотя он и утверждал, что не пользовался никакими непосредственными источниками, у декларации были свои прямые предшественники. Формулировка прав человека взята, по всей вероятности, из "Второго трактата о государстве" Джона Локка - главного авторитета для лидеров колоний. Примечательная и обычно акцентируемая разница состоит в замене локковской "собственности" на "стремление к счастью" - типичное определение просветителей XVIII столетия, провозгласивших смыслом жизни земное счастье человека вместо потустороннего рая, обещанного религией. Замена была, разумеется, не случайной, но это не значит, что Джефферсон считал право собственности излишним. Позже в письме Дюпону де Немур он писал, что право собственности есть "основное естественное право, заложенное в наших природных стремлениях и в средствах, которыми мы это стремление осуществляем..." Частная собственность считалась еще и необходимым условием реализации всех других прав; не случайно в первоначальном варианте декларации говорилось, что "люди сотворены равными и независимыми", то есть наделенными самостоятельными источниками существования. Вместе с тем в просветительской шкале ценностей право собственности не являлось правом высшего порядка и могло быть вынесено "за скобки", тем более что Джефферсон вслед за более радикальными просветителями - шотландцем Ф. Хатчесоном и др. не считал его полностью неотчуждаемым, соглашаясь с возможностью некоторого ограничения права собственности, дабы "оно не нарушало сходных прав других разумных существ".

Преамбула Декларации (рукописный вариант Джефферсона)

Еще ближе к декларации стоит вирджинский билль о правах, составленный Мэйсоном в мае и хорошо знакомый Джефферсону. Преамбула билля гласит: "Все люди от природы свободны и независимы и наделены определенными врожденными правами.., а именно: наслаждение жизнью и свободой вместе со средствами приобретения и обладания собственностью и достижения счастья и безопасности. Вся власть принадлежит народу и, следовательно, от него исходит".

Конгресс обсуждал проект два дня, внес некоторые изменения, и 4 июля Декларация независимости была принята. Как и всякий хороший стилист, Джефферсон болезненно воспринял коррективу конгресса, назвав ее грабежом. Видимо, поэтому он разослал близким друзьям декларацию в ее первоначальном варианте. На деле текст только выиграл: были убраны утомительные юридические подробности, длинноты и чрезмерно напыщенные фразы. Даже исключение известного пассажа, в котором вся вина за "отвратительную" работорговлю и само рабство в выспренних выражениях возлагалась на того же вездесущего Георга III, улучшило документ, ибо в данном случае и без "аптекарских весов" было ясно, что главную ответственность за это несут сами колонии.

Однако не эти преходящие моменты, а те самые 100 слов составили бессмертную славу декларации. "Честь и слава Джефферсону, - говорил президент Авраам Линкольн, - который... имел достаточно хладнокровия и предвидения, чтобы внести в обыкновенный революционный документ абстрактную истину, применимую ко всем временам и народам".

Но в горячке июльских дней 1776 года ни автор декларации, ни страна в целом не сознавали исторического значения документа, который уже начал свою самостоятельную жизнь. Его авторство оставалось еще несколько лет неизвестным, да и сам он не сразу приобрел большую популярность. Пройдет много лет, прежде чем потомкам откроются подлинные масштабы исторических событий; тогда окажется, что Декларация независимости была самым высоким и ярким взлетом свободомыслия молодой американской буржуазии, до которого она уже больше никогда не поднимется и который будет сиять в веках манящим светом неосуществленного идеала. Ну а в те времена предводители колоний смотрели на эти вещи сугубо практически. Единодушное одобрение конгрессом, в котором преобладали трезвомыслящие буржуа, революционной преамбулы декларации было отнюдь не случайным. Она рассматривалась прежде всего как документ "психологической войны", созданный на потребу дня и адресованный внешнему миру, а не как вечное обязательство перед своим собственным народом.

Другое дело - большая государственная печать, создаваемый на века символ новой власти. Джефферсон, которому наряду с Франклином и Дж. Адамсом конгресс поручил и эту миссию, предложил изобразительное решение в духе своей преамбулы: Моисей, стоящий на берегу и простирающий свою длань над морем, повелевая ему поглотить фараона, сидящего в открытой колеснице с короной на голове и мечом в руке. С огненного столпа в небесах на Моисея падают лучи света, дабы подчеркнуть, что он действует по велению божества. Девиз (предложенный Франклином. - В. П.) - "Восстание против тиранов есть послушание богу".

Увековечить призыв к бунту в качестве эмблемы государственной власти? Выказав должную бдительность, конгресс в конце концов заменил тираноборца Моисея грозным монархического вида орлом ("этой отвратительной облезлой птицей", по выражению Б. Франклина), а будоражащий девиз - подчеркнуто нейтральным "Е Pluribus Unum" ("Из множества - единство"). Так оно и осталось по сей день, а Джефферсон, не желая расставаться с дорогим сердцу афоризмом, приберег его для своей личной печати, скреплявшей частную корреспонденцию.

Однако в те дни и Джефферсон вряд ли чувствовал, что творит историю. Мы даже не знаем, участвовал ли он в подписании декларации 4 июля или подписывал ее позднее вместе с другими. День 4 июля, судя по его записям, ничем не отличался от предыдущих: температура в шесть часов утра была 68 градусов по Фаренгейту, а наивысшая днем - 76 градусов; он купил термометр и заплатил за семь пар женских перчаток. Его больше волновало состояние беременной жены и дела родной Вирджинии, куда он и вернулся при первой возможности, уговорив Генри Ли заменить его в конгрессе: "Я принял священное обязательство вернуться домой".

* * *

Для Джефферсона, в отличие от большинства его состоятельных земляков, революция не окончилась отделением от короны. Вирджиния, оставшаяся и после провозглашения независимости той же аристократической республикой, расходилась с его философским идеалом общественного устройства, а практическое чутье политика подсказывало, что лучшего момента для приведения действительности в соответствие с ним уже не будет. Он не уставал повторять, что самое благоприятное время "для юридического закрепления всех основных прав - покуда наши правители честны, а мы едины. С окончанием войны мы покатимся вниз. Тогда отпадет необходимость постоянного обращения за поддержкой к народу ... Его права будут преданы забвению. Он забудет о своих нуждах и о себе в единственном стремлении делать деньги и не подумает объединиться для обеспечения должного уважения к своим правам. Поэтому эти оковы, если их не сбросить во время войны, останутся с нами надолго и будут все тяжелей". Для философа-политика вызов был действительно неотразим, но в чем же заключались эти оковы?

На склоне лет, вспоминая свою реформаторскую деятельность в Вирджинии, Джефферсон выделил три кита, составляющие "систему, посредством которой будут уничтожены все корни прежней или будущей аристократии и заложены основы истинно республиканского правления", - это отмена права первородства и майората, установление свободы вероисповедания и, наконец, проект системы всеобщего образования. Майорат - порядок наследования имущества без отчуждения и право первородства - преимущественного наследования старшим сыном были архаичными феодальными порядками, установленными в Вирджинии юридически, фактически же почти не соблюдаемыми. Но даже их во многом уже символическое существование оскорбляло пуриста Джефферсона как искусственное препятствие на пути свободного землевладения, наличие которого предопределяло концентрацию земель в тех или иных руках не в силу способностей, а просто по праву привилегированного наследования. Поэтому уже в октябре 1776 года Джефферсон внес в ассамблею предложение об отмене майората, а позднее - и права первородства. Умеренность предложения Джефферсона очевидна: он отнюдь не собирался вводить уравнительное землепользование, а хотел лишь утвердить равенство имущественных прав внутри состоятельных семей. Обилие свободных земель в Вирджинии само подрывало устойчивость этих феодальных пережитков, которые к тому времени отмирали естественной смертью, так что его законопроекты были лишь завершающим ударом. Не случайно они встретили слабое сопротивление и мало что изменили в действительном положении вещей. Проницательный наблюдатель начала XIX века увидел в Вирджинии то же имущественное и социальное неравенство, что и в колониальные времена: "Здесь и там взгляд поражают величественные строения аристократов со всеми их принадлежностями, а на много миль вокруг можно видеть только маленькие закоптелые хибары и бревенчатые лачуги бедных старательных арендаторов. И, что самое смехотворное, эти люди, которые подходят к "большому дому" с картузом в руках, преисполненные дрожащей покорности последних феодальных вассалов, на задворках возбужденно бахвалятся тем, что живут в краю свободных людей, равных прав и свободы".

Гораздо более острой и значительной была борьба Джефферсона за установление в штате религиозной свободы. Государственная англиканская церковь Вирджинии своими преследованиями иноверцев, экономическим гнетом и связью с метрополией заслужила ненависть рядового фермерства. У убежденного деиста и просветителя Джефферсона ничто, пожалуй, не вызывало такого искреннего возмущения, как религиозная нетерпимость и ее церберы - англиканские священники. Именно в борьбе с ними он проявил больше всего бойцовских качеств.

В ассамблею Вирджинии он внес резолюции, предусматривавшие отделение церкви от государства, отмену законов, препятствующих свободе вероисповедания, а также отмену привилегий священников англиканской церкви и налогов в ее пользу. Против Джефферсона поднялись приверженцы официальной церкви во главе с Пендлтоном и Николасом, которые сумели отстоять связь церкви с государством. Став губернатором, Джефферсон возобновил наступление, но только в 1783 году его сторонникам удалось провести билль о религиозной свободе через ассамблею. Этот знаменитый закон, как бы распространивший принципы Декларации независимости на область религиозной свободы, по праву считается одним из замечательных документов американской истории. Его философская преамбула - это гимн разуму и совести, освобожденным от диктата государства и церкви. Закон гласил, что "дозволять гражданским властям вмешиваться в область мировоззрения людей и ограничивать вероисповедание или распространение тех или иных принципов, считая их неверными, - опасное заблуждение, которое сразу же разрушает всю религиозную свободу, поскольку, выступая в роли судьи, гражданская власть сделает свои взгляды критерием истины и будет одобрять или осуждать взгляды других, руководствуясь тем, насколько они согласуются с ее собственными или отличаются от них... Истина сильна и восторжествует, если ее предоставить самой себе; она - верный и надежный противник заблуждения, и ей нечего опасаться конфликтов, если только людское вмешательство не лишит ее естественного оружия - свободы дискуссии и спора..."

Закон этот прогремел по всей стране, был восторженно встречен просвещенной Европой и укрепил международную репутацию автора. Не случайно Джефферсон в конце жизни считал его одним из трех своих самых значительных достижений наравне с Декларацией независимости и Вирджинским университетом; не случайно и то, что этим законом он на всю жизнь снискал себе ненависть узколобой поповщины.

Но, пожалуй, самым интересным и характерным для Джефферсона был его законопроект "всеобщего распространения знаний". В соответствии с традициями Просвещения он считал образование залогом процветания республики, обеспечивающим мудрое правление и развивающим гражданские добродетели народа. "Для меня является аксиомой, - писал он Вашингтону, - что наша свобода может быть сохранена только в руках самого народа, наделенного известной степенью образования". Образование, подчеркивал Джефферсон в автобиографии, "позволит ему разобраться в своих правах, поддерживать их и разумно выполнять свою роль в деле самоуправления".

Образование было слишком важным делом, чтобы предоставить его случаю. В Новой Англии, правда, к тому времени уже имелись общественные школы, но единая государственная система всеобщего образования, предложенная Джефферсоном, была для тогдашней Америки делом неслыханным. В преамбуле законопроекта провозглашались две главные цели такой системы: "просветить в пределах возможного умы народа" и обеспечить такое положение, чтобы "лица, которых природа наделила талантами и достоинствами, вследствие полученного либерального образования были бы достойны получить и способны охранять вверенные им священные права и свободы своих сограждан, к чему они должны призываться независимо от своих средств, происхождения и других случайных условий или обстоятельств".

Короче, речь шла о воспитании граждан и выращивании лидеров, что четко отразилось в предложенной Джефферсоном структуре системы образования. В ней предусматривались три ступени: начальная, высшая и средняя школа. Графства разбивались на небольшие округа, каждый из которых должен содержать одну начальную школу для бесплатного трехлетнего обучения чтению, письму и арифметике. В средних школах должно было вестись платное обучение языкам, грамматике, математике и географии. Исключение делалось для детей бедных родителей, наделенных "наиболее обещающими талантами и нравом", кои в количестве 60-70 человек должны были ежегодно отбираться из числа выпускников начальных школ и обучаться за счет штата. В этих школах предполагалась строгая система отбора, которая в первые два года доводила бы количество стипендиатов до 20 - по одному на каждую среднюю школу, таким образом 20 самых способных должны были "ежегодно выгребаться из мусора и обучаться на общественный счет". После этого половина выпускников опять отсеивалась, а половина имела право бесплатно продолжать в течение трех лет образование в колледже Уильяма и Мэри "для изучения избранных по желанию наук". Дети состоятельных родителей отбору не подвергались. Смелость и новаторство проекта несомненны: Джефферсон предлагал имущему обществу Вирджинии взвалить на себя бремя воспитания и образования лучших из числа обездоленных. Поскольку Джефферсон стремился к расширению социальной базы для "рекрутирования" талантов, "которые природа щедро рассеяла как среди бедных, так и среди богатых", постольку его предложения были прогрессивны и далеко опережали свое время. Неудивительно, что они так и не были приняты ассамблеей, а первые государственные школы в Вирджинии появились лишь через 100 лет.

Но бросается в глаза и другое: подчеркнутый аристократизм плана, тщательно продуманная система жесткого отбора и взращивания элиты для управления государством. В этом проекте, как ни в каком другом, ясно просматриваются общие контуры всей политической философии Джефферсона. "Глас народа" для него - "глас божий", народ есть депозитарий своих прав и свобод, источник государственной власти; но на практике непосредственное его участие в управлении государством сводится к выделению из своей среды, из "мусора", "естественной аристократии", которой - и только ей одной - принадлежит почетная и ответственная функция государственного управления. "Мы, в Америке, считаем, что необходимо ввести народ в каждый государственный орган в той мере, в какой он способен осуществлять свои права", - писал Джефферсон в 1789 году. Но вопрос в том, какова эта мера. Народ "непригоден осуществлять исполнительную власть, но пригоден для избрания человека, который будет это делать. Он не пригоден для законодательной деятельности, поэтому у нас он только выбирает законодателей. Он непригоден для того, чтобы трактовать право, но вполне способен решать его фактические вопросы. Поэтому в суде присяжных его представители решают все фактические вопросы, предоставляя постоянным судьям определять законы на основе этих фактов". Задача государственного устройства - создать благоприятные условия для этого "отбора", устранить препятствия (как-то: феодальные привилегии, религиозная дискриминация) на пути естественного, по мнению Джефферсона, процесса формирования "подлинной аристократии", природных талантов и добродетелей. "Та форма правления является наилучшей, - писал он позднее Дж. Адамсу, - которая наиболее эффективно обеспечивает отбор естественной аристократии для правительственных учреждений на замену искусственной аристократии богатства и происхождения". Рассматриваемая под этим углом зрения, вся его программа реформ в Вирджинии, подчиненная этой основополагающей идее, обретает строгое единство. Замысел был велик и строен - слишком строен, как следует из того же письма Адамсу: "Если бы закон о религиозной свободе, составляющий часть этой системы, покончивший с аристократией духовенства и возвративший гражданам свободу взглядов, и акты о наследовании, обеспечивающие равенство в положении граждан, дополнились образованием, то народные массы поднялись бы на высокий уровень морального совершенства, необходимого для собственного благополучия и надлежащего государственного управления. Таким образом совершилась бы великая цель их подготовки к отбору подлинной аристократии для занятия ответственных государственных постов, исключая различных "псевдоаристократов".

Джефферсоновское выражение "выгрести из мусора" в русском переводе соответствующего отрывка "Заметок о штате Вирджиния", помещенного в сборнике "Американские просветители", опущено без отточий; между тем оно очень важно для передачи джефферсоновского замысла, в котором элемент аристократического недоверия к народу своеобразно сочетается с безграничной просветительской верой в силу знания, овеществленную в интеллектуальной элите. "Меритократия" Джефферсона оказалась типичной утопией энциклопедиста, которая владела им до конца жизни. "Благодаря такой системе, - писал он в 1813 году, - достойных и талантливых отыскивали бы во всех слоях общества, и образование подготовило бы их к победе в соперничестве за ответственные посты с богатыми и родовитыми людьми". В условиях, когда знание неизбежно продолжало оставаться монополией и привилегией богатства, соблюдение критерия образованности при формировании политической элиты приводило, как увидит впоследствии президент Джефферсон, лишь к закреплению господствующих позиций состоятельной верхушки общества.

Борьба за религиозную свободу и развитие образования была лишь наиболее заметной частью усилий Джефферсона, направленных на пересмотр законодательства штата, в составе "комитета провизоров" вместе с Уайтом, Мэйсоном, Пендлтоном и Т. Ли. Менее драматической, но потребовавшей еще более кропотливого труда была борьба за изменение уголовного законодательства. И на этом поприще Джефферсон выступил во всеоружии идей Просвещения. Разработанный им кодекс, за исключением раздела о рабах, отличался от прежнего бессмысленно жестокого уголовного права Вирджинии гуманностью и умеренностью. В частности, смертная казнь сохранялась только для государственных изменников и убийц, тогда как прежде ею каралось более 160 видов преступлений. Неутомимость и трудоспособность Джефферсона позволяли ему заниматься еще и десятками менее важных дел: урегулированием территориальных споров с Пенсильванией, организацией первой исследовательской экспедиции вверх по реке Огайо, вакцинацией против оспы, проектами перемещения столицы в Ричмонд, созданием почтовой и статистической служб штата и многим другим.

Три года, проведенные в ассамблее Вирджинии, стали для Джефферсона одним из самых плодотворных и счастливых периодов его долгой жизни. Никогда больше его философские принципы и практическая деятельность на политическом поприще не сольются так гармонично. Он многого добился, еще больше было задумано, немногие неудачи пока не вызывали ожесточения, ибо в тихой Вирджинии он отлично ладил даже со своими оппонентами, а политические разногласия здесь не перерастали в личные распри. Вирджинский политик в нем отлично уживался с монтичелльским плантатором-философом, посвящающим досуг семье, музыке, сельскохозяйственным экспериментам, астрономическим и метеорологическим наблюдениям, переписке с учеными, разбивке оленьего парка и, конечно, постоянному строительству и усовершенствованию Монтичелло.

Разумеется, он находился далеко от центра событий, в которых решалась судьба только что рожденного государства, но его - человека сугубо штатского, любящего покой и уединение, такое положение вполне устраивало. Да он и не считал, что занят менее важными делами, укрепляя республиканские начала в своем штате. Людям, попавшим в самое горнило войны, очередность задач, естественно, представлялась иной. "Где Мэйсон, Уайт, Джефферсон, Николас, Пендлтон, Нельсон и другие?" - сердито допрашивал земляков Вашингтон.

Вдали от пота и крови войны Джефферсон взирал на нее философски, ведь "если и были сомнения в исходе, то они полностью рассеялись с вступлением в нее Франции", что же касается врага, то он "храбр и цивилизован". "Наши времена, - рассуждал он в письме другу, - счастливы тем, что бедствия войны смягчены утонченностью манер и чувства..." Гремевшая вдали война даже приносила покуда приятные сюрпризы. В начале 1779 года она забросила в Вирджинию так называемую "армию конвента" - около 4 тысяч пленных англичан и немецких наемников, среди которых немало было образованных офицеров-аристократов, украсивших светское общество Вирджинии. Наконец-то благодаря музыкальным немцам Джефферсон смог возобновить музицирование в любительском оркестре. Узы воспитания и интеллекта сильнее грубых страстей войны, казалось ему. "Великий спор, разделяющий наши страны, не должен разрешаться враждебностью личностей, - писал он тогда одному из пленных англичан генералу У. Филлипсу. - Гармония частного общения не может ослабить национальных усилий". Но вскоре война повернулась другой стороной.

1 июня 1779 г. Джефферсон был избран губернатором родного штата. Назначение почетное и заслуженное, но принял он его без большого энтузиазма, предчувствуя тяготы руководства в условиях военного времени. "Благодарю за поздравления, - отвечал он пленному барону Ридезелю, - хотя соболезнования были бы более уместны". Из привольной разреженной атмосферы Монтичелло Джефферсон попал в нескончаемую сутолоку административных дел, столкнувшись с морем проблем.

После неудач на севере англичане переносили военные действия на юг, и ко времени вступления Джефферсона в должность лишь полоска Северной и Южной Каролины разделяла Вирджинию и английскую армию генерала Корнваллиса. Еще более уязвимой Вирджиния была со стороны морского побережья: судоходные реки открывали вражеским кораблям и десанту удобный доступ к основным населенным пунктам, а своего флота у вирджинцев не было. Необученное и плохо вооруженное ополчение мало чего стоило в сравнении с регулярными войсками противника. Но организация обороны штата отступала на второй план перед еще более неотложными задачами, связанными с участием Вирджинии в обеспечении континентальной армии. Ее вклад продовольствием и людской силой систематически не дотягивал до установленных конгрессом норм. Отчасти это объяснялось инфляцией, не дававшей властям возможности скупать достаточное количество родовольствия и других видов снабжения. Отчасти - упорным сопротивлением населения сбору налогов для целей войны, начатой против тех же налогов, и откровенным нежеланием вирджинцев отрываться от насиженных мест ради службы в армии. Не прельщало даже щедрое вознаграждение добровольцам в виде 300 акров земли и здорового раба впридачу, установленное ассамблеей при Джефферсоне.

Мало того, сам государственный механизм штата оказался вовсе неприспособленным к условиям военного времени. Губернатор не мог принять ни одного мало-мальски важного решения без согласия ассамблеи, заседавшей всего четыре-пять месяцев в году; все остальное время его деятельность была скована советом, который должен был утверждать назначение губернатора, его решение о созыве ополчения и т. п. Распутать такой клубок проблем было не под силу даже человеку властному и решительному, а Джефферсон таким не был. Он до изнеможения завалил себя работой, отнесясь к ней со всей присущей ему серьезностью и педантизмом, но в то же время скрупулезно соблюдая все многочисленные ограничения губернаторских полномочий и инстинктивно чураясь экстренных мер. В известной мере он стал жертвой собственной ортодоксальной республиканской неприязни к сильной исполнительной власти.

Первые полтора года губернаторства прошли относительно спокойно, если не считать разгрома отряда генерала Гейтса под Камденом 16 августа 1780 г., в котором вирджинское ополчение показало себя "во всей красе". "После первого залпа, - отчитывался Джефферсон перед Вашингтоном, - противник пошел на ополчение в штыковую, и оно отступило в полном составе... Они бежали, подобно стремительному потоку, сносящему все на своем пути". Ополченцы в панике побросали оружие и теперь все - рекрутирование и вооружение - нужно было начинать сначала. А население встречало новые наборы в армию и реквизиции со все большей враждебностью. Когда в качестве крайней меры совет штата постановил реквизировать, что означало выкупить в принудительном порядке, каждую десятую голову скота, то губернатор получил жестокий выговор от одного из местных радикалов - Джорджа Мэйсона: "Население этой части Вирджинии настроено сделать все возможное для ведения войны, но те же принципы, которые привязывают его к американскому делу, одновременно побуждают сопротивляться несправедливости и угнетению". В самом деле, революция началась из-за меньшего! С осени 1780 года в отдельных графствах вспыхнули волнения и бунты против налогов, к которым вскоре добавился заговор лоялистов на юге штата, к счастью вовремя раскрытый.

Под тяжестью все возрастающих забот и неудач терпение губернатора иссякло. Он уже забыл дорогу в Монтичелло, забросил все научные занятия и едва успевал ежедневно замерять температуру воздуха. "Рвение, необходимое для обязанностей моего поста, настолько чрезмерно, а их исполнение в конечном счете столь несовершенно, что я твердо решил уйти в отставку к концу нынешней кампании", - пишет Джефферсон в октябре Ричарду Ли. Его коллеги, встревоженные перспективой избрания импульсивного Патрика Генри, уговорили его потерпеть хотя бы до конца срока в июне следующего года, невзирая, как писал Джефферсону Дж. Пейдж, на "спешку и бессмысленность, которым ежедневно подвергает вас ваше положение". Но именно эти последние полгода оказались для него роковыми.

Еще в октябре в Чезапикском заливе показались паруса английского флота под командованием командора Роднея. Родней поднялся по реке Джеймс до Суффолка, но затем внезапно ушел. Вскоре в Ричмонд - новую столицу Вирджинии прибыли очередной командующий армией Юга генерал Н. Грин и генерал-инспектор континентальной армии Фридрих фон Штебен. Штебен остался в Вирджинии для сколачивания регулярных отрядов в помощь армии Грина. Главное внимание по-прежнему уделялось сухопутному театру военных действий в Северной и Южной Каролине, Вирджиния же должна была оставаться арсеналом Юга. Но англичане не собирались терпеть это положение.

31 декабря Джефферсон получил известие о новом появлении английского флота у берегов Вирджинии. Сочтя это сообщение ненадежным, поскольку оно исходило от частного лица, губернатор не стал лишний раз созывать ополчение и ограничился посылкой к побережью своего агента. Эта ошибка дорого обошлась ему. 2 января сообщение подтвердилось: корабли англичан уже подходили к Джеймстауну. Джефферсон немедленно приказал созвать ополчение, но время было упущено. К 4 января в Ричмонд стянулось лишь 200 ополченцев из 4600. Англичане, подгоняемые попутным ветром, тем временем достигли Вестовера, расположенного в нескольких милях от столицы, и высадили там полуторатысячный десант. Оборонять город было бессмысленно, едва удалось вывезти военные склады и государственный архив.

Утром 5 января неприятель вступил в Ричмонд. К окончательному уничижению вирджинцев, им предводительствовал ненавистный предатель Бенедикт Арнольд. По пути он поджег оставшиеся склады, разрушил пушечный литейный цех и почти без потерь убрался восвояси. Наглый рейд Арнольда нанес ощутимый ущерб и помимо прямых потерь: созванное в Конце концов ополчение успело поглотить львиную долю продовольствия, предназначенного для армии Грина, нарушен был ход набора в южную армию; моральный дух населения сломлен, а власти - дискредитированы.