Глава третья. ПАРТИЯ ГАМИЛЬТОНА В НАСТУПЛЕНИИ

...Здесь натиск пламенный, а там отпор суровой. Пружины смелые гражданственности новой.

Чтобы принести государство в действие, его, как и часовой механизм, нужно сначала хорошо завести.

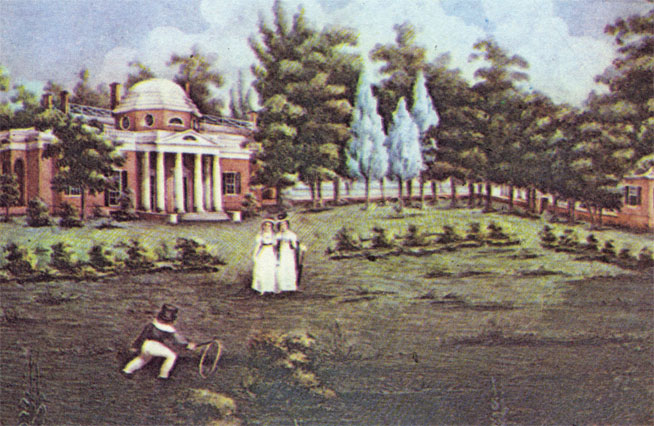

К осени Джефферсон выпросил, наконец, у конгресса долгожданный отпуск и отплыл на родину. После пяти лет, проведенных в Европе, он предвкушал возвращение в родные места - дорогое его сердцу Монтичелло, встречу с близкими и друзьями. В пути он получил письмо от Мэдисона с загадочным намеком на возможные изменения в его судьбе: по прибытии в Норфолк слухи подтвердились - президент Вашингтон предлагал Джефферсону портфель государственного секретаря. После назначения прежнего главы внешнеполитического ведомства Джея председателем Верховного суда посол во Франции был естественным кандидатом на этот пост; что касается самого Джефферсона, то если он и хотел войти в правительство, то именно в этой почетной и наиболее ответственной роли. Однако в благовоспитанном XVIII веке уважающему себя джентльмену не пристало гоняться за должностью, а напротив, надлежало долго кряхтеть и отказываться, прежде чем с пристойно-постным видом принить предложение. Поэтому Джефферсон кротко ответил Вашингтону, что целиком вверяет себя ему, и направился прямиком в Монтичелло.

Монтичелло

Соседи и друзья радушно встретили именитого земляка - философа, дипломата, государственного деятеля. Черные слуги на радостях протащили карету через грязь на руках, целуя руки и ноги своего господина. Наконец-то дома! Дел накопилось немало: хозяйство совсем пришло в расстройство, а еще надо подумать о свадьбе дочери Марты с Томасом Рэндольфом. Только в середине февраля Джефферсон официально принял предложение Вашингтона и лишь к концу марта добрался до столицы.

Тем временем корабль молодого американского государства уже сходил со стапелей в Нью-Йорке - временной резиденции правительства. Были избраны и функционировали новый состав конгресса, президент и вице-президент (Джон Адаме), заработали министерства. Военным министром стал генерал Нокс, а министром юстиции - вирджинец Эдмунд Рэндольф. Несколько сложнее оказалось заполнить последний министерский пост - министра финансов, или, как тогда его называли, генерального казначея.

Наиболее логичной кандидатурой на это место по-прежнему являлся многоопытный Роберт Моррис, но к тому времени он успел сделаться сенатором и выпал из числа претендентов. Это сразу же увеличило шансы Гамильтона, давно мечтавшего о портфеле казначея. Как бы освобождая себя для желанного поста, он отказался от других заманчивых перспектив: избрания в сенат, губернатором Нью-Йорка или назначения членом Верховного суда. Риск оправдал себя: высокое мнение о нем самого президента, горячие рекомендации Морриса ("это дьявольски дельный молодой человек") и Мэдисона решили дело. 12 сентября 1789 г. 32-летний Гамильтон был назначен первым министром финансов США. Везение? Несомненно, но во многом вырванное у судьбы им самим.

Смолоду девизом Гамильтона были слова его любимца Макиавелли: "Лучше быть нетерпеливым, чем осторожным, ибо фортуна подобна женщине, и если вы хотите властвовать над нею, нужно завоевать ее... Поэтому она всегда сопутствует молодым, они дерзки, необузданны и покоряют ее с большей смелостью". К этому следует добавить и честно заработанную у власть имущих репутацию. Все ступеньки его карьеры вели к этому посту, и теперь он не скрывал своего торжества.

Министерство финансов было самым большим и влиятельным. В его ведении находилась вся финансовая и экономическая политика государства, а в штате числилось 30 служащих (в военном министерстве - трое, в государственном департаменте - четверо), не считая тысяч сборщиков налогов и таможенных чиновников. Правда, за управление экономикой и финансами самому казначею полагалось всего 3 тысячи долларов в год - в несколько раз меньше того, что Гамильтон зарабатывал юридической практикой и что было необходимо для приличного содержания его уже многочисленной семьи. Но что означали эти неудобства в сравнении с волшебным ощущением от прикосновения к штурвалу государственного корабля для такого человека, каким был Александр Гамильтон?

Тем более что речь шла о прокладывании пути, об определении направления развития огромной страны - о том, что составляло предмет его неустанных раздумий все предыдущие годы. И уж, конечно, никто не чувствовал себя более подготовленным к практическому воплощению того идеала государственного деятеля, который Гамильтон нарисовал еще в своем раннем памфлете, разоблачающем спекулянта Чейза. "Положение члена конгресса - наиболее славное и значительное из всех, которые можно себе представить. Его должно рассматривать не просто как законодателя, но как основателя империи. Человек доблести и способностей, удостоенный столь драгоценного доверия, будет гордиться тем, что судьба дала ему жизнь в такое время и в обстоятельствах, столь благоприятных для обеспечения человеческого счастья". Не низменный материальный интерес, не карьера в узком смысле, а только эта безграничная, бессмертная слава "основателя империи" могла теперь удовлетворить Гамильтона.

Если так, то его собственное бессмертие всецело зависело от осуществления его приемной родиной плана, им для нее предначертанного. Многие американцы верили тогда в грядущее величие Америки, но мыслили при этом категориями коммерческого или морального превосходства. Гамильтон же провидел могучую воинственную империю - Великобританию Нового Света. Перед глазами, однако, была убогая реальность - слаборазвитая разобщенная страна, малозаметная величина на весах мировой политики. До "великой американской системы", вдохновенно описанной в "Федералисте", предстоял еще долгий трудный путь, и именно ему, Александру Гамильтону, суждено вести страну к величию. Контуры этого пути были ему ясны. Великобритания всегда служила для него идеалом, и он хорошо понимал, что источник мощи "мастерской мира" и "владычицы морей" кроется в ее промышленности, финансах, торговле и флоте. Это должно стать примером для Америки. Гамильтон с наслаждением окунулся в государственные дела.

Обстоятельства благоприятствовали ему. Прежние добрые отношения с Вашингтоном восстановлены, и малосведущий в финансовых вопросах президент полностью полагается на своего бывшего адъютанта. Медлительный толстяк Нокс давно единодушен с ним, а Рэндольф слишком нерешителен, чтобы ему препятствовать. Почему бы не стать премьер-министром при "его величестве Вашингтоне" по примеру У. Пита - младшего, в 24 года возглавившего английский кабинет министров? Правда, остается еще государственный секретарь Джефферсон, который все никак не может выбраться из своей Вирджинии.

Впервые два министра встретились в конце марта 1790 года. Рассуждающий о демократии аристократ и бравирующий своими аристократическими взглядами выскочка сомнительного происхождения; клонящийся к пятидесяти именитый государственный деятель и мальчишка - адъютант, неожиданно вынырнувший из-за широкой спины Вашингтона; энциклопедически образованный интеллектуал, которому подвластны все области знания, и безнадежно узкий на этом фоне специалист, сосредоточившийся на конкретных проблемах финансов и внешней политики. У них, казалось, не было ничего общего, кроме рыжего цвета волос. А как по-разному они представляли себе будущее страны и свою роль в ней!

Никаких воспоминаний об этой встрече не сохранилось, и не удивительно: они слишком мало знали друг о друге, чтобы видеть в ней какой-то особый смысл. Противоположность их положения и натур не сулила ничего доброго.

Примечательный эпизод приводит в своих воспоминаниях Джефферсон. Гамильтон был в его нью-йоркском доме и заинтересовался тремя бюстами, вывезенными вирджинцем из Франции. "Ньютон, Локк и Бэкон, - назвал хозяин дома, - величайшие из всех людей!" "Ну, нет, - возразил казначей, - величайшим из всех людей на земле был Цезарь!" Джефферсон привел эту сцену в качестве подтверждения ранних диктаторских устремлений своего молодого коллеги, но это ли привлекало Гамильтона в Цезаре? Фрэнсис Бэкон, сочинения которого к концу XVIII века стали классикой, в "Новом Органоне" приводил "лестницу славы" государственных деятелей. На первой ступени стояли "conditores imperiorum" - основатели великих государств - Ромул, Кир, Цезарь, Осман, Исмаил. Итак, снова идеал - "основатель империи".

Но и об устремлениях самого Джефферсона этот эпизод говорит не меньше, чем о Гамильтоне. Для всех просвещенных людей того времени Ньютон, Локк и Бэкон - великие мыслители, создатели новой рационалистической системы знаний о мире - воплощали высший предел развития человеческого разума. Сам Бэкон называл ученых-философов богами, ставил их над всеми государственными деятелями - полубогами, людьми действия.

Так революция поднимала идеалы призванных ею людей на новую высоту. Гамильтон, бредивший когда-то генералом Вольфом, пишет проницательный американский историк Дуглас Адэр, "теперь представлял свои возможности и жизненные цели в масштабе Юлия Цезаря, Джефферсон, бравший в юности за образец провинциального преподавателя колледжа и юриста, теперь отождествлял свою роль с законодателем - основателем республики".

Это пьянящее ощущение основателей, создающих новое, невиданное доселе государство, и сближало на первых порах таких разных по характеру и взглядам людей, какими были Гамильтон и Джефферсон. Каждый из них верил в свой идеал и надеялся на его осуществление; каждый рассчитывал на национальное единство и гармонию. Их конторы располагались в одном доме на углу. Третьей и Рыночной улиц, где оба министра с увлечением обсуждали план перевода страны на десятичную денежную систему, единую систему мер и весов и другие проблемы.

Джефферсон в этот период также преисполнен оптимизма. Он отзывается о своих коллегах по кабинету как о людях "достойных, смелых и разумных". С принятием билля о правах, пишет он Лафайету в апреле 1790 года, "оппозиция нашей новой конституции почти полностью улетучилась... Если удастся сохранить президента в течение нескольких лет, пока не привьется привычка к власти и повиновению, то в общем нам нечего опасаться".

Духом созидания была охвачена вся когорта "отцов-основателей", сознающих колоссальную значимость первых шагов государства и потому не покинувших командные посты. Больше половины участников филадельфийского съезда осело на руководящих постах - в конгрессе, министерствах, заняло судейские скамьи. "Можно с достаточным основанием считать, - писал по этому поводу Ч. Бирд, - что конституционный конвент, хотя и закончившийся 17 сентября 1787 г., так и не был распущен до тех пор, пока не осуществились великие экономические мероприятия, необходимые для превращения конституции в живую реальность". Эти-то "великие экономические мероприятия и предстояло осуществить Гамильтону.

* * *

Самыми неотложными задачами для федералистов были выплата государственного долга, восстановление кредита и устойчивой денежной системы. К концу 1789 года общая сумма федерального долга и процентов по нему составила, по подсчетам казначейства, 54 124 464 доллара и 51 цент, из них иностранный долг - 11,71 миллиона, внутренний (в сертификатах, облигациях и других ценных бумагах) - 40,414 миллиона плюс 2 миллиона сохранившихся бумажных денег. К этому нужно было добавить долги штатов - более 25 миллионов долларов. В итоге получалась внушительная сумма - около 80 миллионов долларов.

Сложнее всего дело обстояло с решением о выплате внутреннего долга, так как необходимость полной выплаты внешнего ни у кого сомнений не вызывала. Государственный долг был, по выражению Гамильтона, "ценой свободы", но распределялась эта цена крайне неравномерно. К 1788 году более 80% обесценившихся бумаг осело в карманах вторичных владельцев, то есть перекупщиков. Горячка спекуляции нарастала по мере усиления централизации власти и предсказуемости финансовой политики государства.

Меккой барышников стал Нью - Йорк - место заседания конгресса. Здесь орудовали целые синдикаты по продаже государственных бумаг за границу, крупнейшими из которых была группа Р. и Г. Моррисов, У. Дуэра и У. Констебля, а также фирма Д. Паркера и А. Крэйги. Матерые дельцы переправляли миллионы за океан для голландских, английских и французских компаньонов, а сотни тысяч прилипали к их рукам. Г. Моррис и Паркер планировали даже создать международный синдикат по скупке всего государственного долга США, но не смогли добиться монополии.

Помимо общих упований на созданное при их активной поддержке государство дельцов ободряла и конфиденциальная информация, утекавшая из казначейства. Сам Гамильтон не участвовал в спекуляции и продал свои последние ценные бумаги на сумму 800 долларов, заступив на пост казначея. Но Крэйги, Констебль и Моррис были его близкими знакомыми, а король спекулянтов Дуэр - некоторое время его заместителем, так что сведения о готовившихся правительственных мерах, конечно, просачивались.

К осени 1789 года спекуляция достигла апогея, и цены на федеральные обязательства поднялись до 50 центов за доллар. По имеющимся подсчетам, все 40 миллионов внутреннего федерального долга поделили между собой 15-20 тысяч кредиторов-спекулянтов, из которых крупнейшие 280 владели двумя третями всей суммы. Какова бы ни была точная цифра, ясно одно: абсолютное большинство населения страны не имело прямой заинтересованности в выплате государственного долга. Зато вожделения "самых просвещенных друзей хорошего правления", как именовал спекулянтов Гамильтон, достигли предела. Затаив дыхание, ждали они явления своего Мессии. И вот 9 января 1790 г. в конгрессе был оглашен "доклад о публичном кредите" - первый из так называемых "великих докладов" Гамильтона.

Теоретически перед ним открывалось несколько возможностей. Популярен был проект времен конфедерации - погасить долг за счет распродажи свободных западных земель или же выплатить его бумажными деньгами. Справедливость требовала дифференцированного подхода к первоначальным и конечным владельцам государственных бумаг. Наконец, можно было бы легко сократить реальную сумму долга почти в два раза, оплачивая их по рыночной стоимости.

Однако ни один из этих вариантов не мог устроить Гамильтона и крупных кредиторов. "Цемент союза" должен был быть максимально прочным, а первый важный шаг государства - стать убедительным доказательством лояльности своим хозяевам. Поэтому казначей с порога отметает все проекты, направленные на уменьшение государственной задолженности: "Допустите, чтобы государство отступило от своих долговых обязательств, будучи в силах удовлетворить их, и вы опрокинете всю общественную мораль... У вас будет что угодно - анархия, деспотизм, но только не справедливое и налаженное государство". Не соглашается он и с требованием отдать предпочтение первоначальным владельцам, ибо это будет нарушением святости контрактов и конституции, ее гарантирующей, а также аморально по отношению к покупателям. Он ссылается на технические трудности - как определить первоначальных владельцев бумаг, прошедших через десятки рук? Здесь Гамильтон преувеличивал. В отношении основной массы первоначальных держателей - солдат и офицеров велся соответствующий учет. Что же касается морали, то разве не сам он в войну клеймил позором спекулянтов, наживавшихся на людских страданиях?

Однако сейчас речь шла о государственной политике, и Гамильтону было не до сентиментов. Дискриминация крупных держателей не только ослабила бы их поддержку государства, но и помешала другой важной цели Гамильтона - направить капиталы потенциальным инвесторам-капиталистам. Что проку распылять их среди бедняков? "Капитал, - учил почитаемый им Юм, - не принесет пользы экономике и государству, если будет рассредоточен в руках бесчисленных держателей, которые пустят его на ветер или употребят на самое необходимое". К тому же около четверти внутреннего государственного долга принадлежало вторичным владельцам - иностранцам, и ущемление их интересов грозило сокращением притока в страну иностранного капитала.

Поэтому Гамильтон предложил следующее: принять к обеспечению весь долг в его нарицательной стоимости и выплачивать проценты по нему звонкой монетой без всякого различия между владельцами. Мало того. В общую сумму фундированного долга казначей рекомендовал включить и 25-миллионный долг штатов, предварительно переведя его на счет федерального правительства. Экономическая целесообразность такой операции была весьма сомнительной. К чему раздувать и без того огромный государственный долг, тем более что точный баланс расчетов штатов с конфедерацией еще не был подведен? Зато в политическом смысле план Гамильтона был безупречен. Намек на него проскользнул и в самом докладе: "Если все государственные кредиторы будут получать свою долю из одного источника, одной справедливой рукой, то их интересы будут совпадать. А имея общие интересы, они объединятся в поддержке налоговой политики государства".

Тем самым Гамильтон убивал сразу нескольких зайцев: привязывал кредиторов штатов к центральному правительству, ограничивал полномочия и влияние штатов и создавал новый предлог для увеличения федеральных налогов. Для выплаты процентов, по подсчетам Гамильтона, требовалась огромная по тем временам сумма 2,239 миллиона долларов ежегодно. Поскольку одних таможенных поступлений для этого не хватало, предполагалось ввести налоги на население, в первую очередь акциз на спиртные напитки - "источник национальных излишеств и оскудения", потребление которых "в силу дешевизны доходит до крайности".

Объективное классовое содержание гамильтоновского доклада очевидно. Одним росчерком пера из горы грошовых бумажек создавался и вручался буржуазии огромный дополнительный капитал, соответственно увеличивалось налоговое бремя на трудящихся. Чистый выигрыш кредиторов от разницы курса старых и новых обязательств составил более 40 миллионов долларов. Для сравнения достаточно сказать, что общая стоимость земель всех штатов к 1787 году оценивалась в 400, а объем ежегодного импорта в США - в 19,1 миллиона долларов. Фактически предлагалось долговременное и значительное перераспределение национального дохода в пользу буржуазии. Тем самым с помощью государства решалась задача ускорения процесса первоначального накопления капитала в Америке.

Таковы были непосредственные результаты освободительной борьбы для американского народа. Буржуазия не только нажилась во время войны, выигранной кровью простого люда, но и после ее окончания заставила его многократно возместить свой собственный финансовый вклад. Восстановление государственного кредита, этого "экономического барометра, показывающего интенсивность революции", - по словам К. Маркса, - подводило окончательную черту под периодом революционных преобразований, открывая путь для "упорядоченного" функционирования буржуазного общества.

Финансовая система Гамильтона имела и другие далеко идущие политические последствия. Выбор таможенных пошлин и высоких федеральных налогов в качестве основных источников доходов государства привязывал Соединенные Штаты к Великобритании как основному торговому партнеру и готовил почву для будущих вспышек недовольства внутри страны.

Увеличение федеральных налогов, отметил в своем дневнике один из немногих "бессребреников" в сенате У. Мак-клей, "приведет к огню и кровопролитию".

Доклад Гамильтона всколыхнул страну и конгресс, дотоле занятый обсуждением мелких вопросов. Большинство конгрессменов с энтузиазмом встретили предложения генерального казначея. Оно и понятно: 16 из 26 сенаторов и большая часть палаты представителей были крупными кредиторами. Доклад прозвучал для них призывным набатом; спекулянты-конгрессмены рассылали скупщиков во все "медвежьи уголки" страны, где еще не знали об удивительных делах в столице. Крупнейший купец и банкир сенатор И. Уодсворт снарядил на юг страны сразу два корабля с агентами, обставив многочисленных конкурентов. Избранники народные не слишком заботились о конспирации. Конгресс гудел, как растревоженный улей. "Все только и говорят, что о спекуляции сертификатами", - записал Макклей. Та часть буржуазии, которая не принимала участия в скоропалительном обогащении, подняла крик: "Коррупция!", но ее голос тонул в хоре взаимных поздравлений и похвал в адрес генерального казначея - так начались в феврале дебаты по докладу Гамильтона.

Однако даже самые рьяные энтузиасты приутихли, когда раздался тихий монотонный голос наиболее почитаемого члена палаты - Джеймса Мэдисона. Воззвав к справедливости, он предложил подойти к кредиторам дифференцированно: у первоначальных владельцев скупить обязательства по нарицательной стоимости, а у остальных - по рыночной, вполовину меньшей, и всем выплачивать по 6% годовых.

Оппозиция Мэдисона поразила Гамильтона как "отступление от принципов, которые он клятвенно обязался защищать". И действительно, до гех пор он полностью соглашался с Гамильтоном по всем этим вопросам. Мэдисон объяснял свой поворот тем, что спекуляция последнего времени резко изменила состав владельцев, но действительные причины были другими. Мэдисон с большим трудом добился избрания в палату представителей, и ему приходилось внимательно прислушиваться к голосу своего штата, которому план Гамильтона пришелся явно не по душе. Подавляющая часть государственных ценных бумаг осела на северо-востоке страны, а принятие долгов штатов грозило заставить Вирджинию, уже погасившую большую часть своего долга, оплачивать долги других.

"Предательство" Мэдисона - ключевой фигуры конгресса, от которого во многом зависел успех сотрудничества исполнительной, и законодательной власти, серьезно осложнило положение Гамильтона. В сердцах он проронил, что никогда не стал бы министром финансов, если бы не был уверен в полной поддержке вирджинца. Он еще не понимал, что бегство старого союзника с корабля федералистов было лишь первым симптомом грядущего раскола континентальной элиты по вопросу о путях развития только что созданного государства'

Проникновенные призывы Мэдисона, как и следовало ожидать, не возымели должного эффекта. Его предложения били по карманам крупных кредиторов, да и Гамильтон, по свидетельству одного из конгрессменов, через своих ставленников в палате буквально "ворочал землю и небеса во имя своей системы". 36 голосами против 13 план Мэдисона был отвергнут.

Большее сопротивление встретило предложение казначея о принятии федеральным правительством долгов штатов. Часть штатов, прежде всего на Юге, имела небольшие долги и потому выступала против этой меры, считая, что в таком случае ей придется оплачивать долги других штатов. Во время дискуссии вновь поднялся Мэдисон и предложил принять долги штатов по состоянию на 1783 год, что уравняло бы их положение. Дебаты зашли в тупик. Наконец, в апреле палата минимальным большинством в два голоса отвергла гамильтоновский план принятия долгов штатов и передала в сенат лишь одобренный законопроект о фундировании.

Спасение для Гамильтона пришло с неожиданной стороны. Уже около года в конгрессе шли распри о том, где расположить будущую столицу государства. Среди претендентов были Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и Вирджиния, уготовившая для нее место на берегу Потомака. Соперничество штатов, подстегиваемых наивной убежденностью в исключительной важности исхода, затянуло и эти дебаты. Но два тупика создавали некоторую возможность для маневра, чем и не преминул воспользоваться Гамильтон. Финансовая программа была для него неизмеримо важнее вопроса о резиденции столицы. В начале июня он предложил Р. Моррису перенести столицу в Пенсильванию в обмен на шесть голосов ее делегации. Когда эта сделка не состоялась, он обратился с аналогичным предложением к вирджинцам, которым очень хотелось разместить стольный град на берегах родного Потомака. Но готовы ли они заплатить за это такую цену?

В один из солнечных июньских дней на Бродвее у президентского особняка Гамильтон остановил направляющегося туда государственного секретаря Томаса Джефферсона. Наверное, это была картина, достойная кисти художника: небольшого роста, прямой, как манекен, Гамильтон и высокий сухопарый Джефферсон, прогуливающиеся рука об руку по Бродвею и увлеченно обсуждающие возможность компромисса. Гамильтон казался очень взволнованным и откровенным - речь идет о самом существовании союза. Во имя общей линии правительства Гамильтон попросил госсекретаря выступить посредником в его отношениях с южанами, прежде всего - Мэдисоном, к которому уже не дерзнул обратиться напрямик. Джефферсон, недолго думая, принял оливковую ветвь и через несколько дней за устроенным им обедом, на котором присутствовала вся тройка, состоялась одна из самых известных в американской истории закулисных политических сделок - генеральный казначей "получил" долги штатов, а южане - столицу. Джефферсон уговорил двух вирджинских конгрессменов, чьи округа прилегали к Потомаку, проголосовать "за", что позволило Мэдисону до конца оставаться последовательным в своей оппозиции по этому вопросу. Остальные голоса Гамильтон "достал" через Роберта Морриса у пенсильванцев, которым обещал временное 10-летнее пребывание столицы в Филадельфии. Дважды продав будущую столицу, он, наконец, добился желаемого.

Остальное было делом формальностей. В июле конгресс утвердил билль о местонахождении столицы, а в августе принял основные предложения доклада Гамильтона. Курс федеральных бумаг сразу же подскочил до 75 центов, а штатских - до 40 центов за доллар. Спекулянты не прогадали.

Хотя подробности сделки хранились в глубокой тайне, оппозиционные газеты ехидно высмеяли "мисс Ассумпцию" (от английского "принятие") и двух ее незаконных детей - "Филадельфию" и "Потомакуса". Некоторые из них кляли "циничную сделку" и Гамильтона, что же касается роли Джеф-ферсона, то она осталась незамеченной. Вирджиния также не испытывала энтузиазма по поводу происшедшего: ассамблея направила конгрессу резолюцию протеста, в которой называла принятие долгов штатов превышением полномочий федерального правительства, противоречащим конституции. Опять эти ненавистные права штатов! "Этот дух, - метал молнии Гамильтон в письме Джею, - должно истребить, иначе он уничтожит саму конституцию Соединенных Штатов".

Позднее, когда роль Джефферсона стала известна, он оправдывался тем, что был якобы бсссокестно обманут мошенником-казначеем как человек неискушенный в финансовых вопросах. Но даже по словам своего горячего почитателя историка К. Бауэрса, тем самым он пытался "создать себе алиби после преступления". Тогда он действовал с открытыми глазами, понимая, как писал Джеймсу Монро, "необходимость уступок кредиторам., во имя союза и спасения его от величайшей из всех бед - окончательного краха нашего кредита в Европе". И в следующем году он все еще был вполне доволен честной сделкой как "наименьшим из неизбежных зол", считая ее "одним из тех случаев, когда требуются взаимные уступки и приспособление". Потребовалась еще целая цепь событий, обостривших борьбу внутри буржуазии, чтобы вырыть пропасть между Джефферсоном и Гамильтоном. Следующим шагом в этом направлении стал второй доклад Гамильтона "О национальном банке" от 13 декабря 1790 г.

Заветная гамильтоновская идея банка теперь приобретала особое значение. В результате принятия государственного долга буржуазии был передан огромный капитал, но его еще нужно было сделать активным, заставить работать. В этом-то и состояла главная задача банка. "Золото и серебро, - писал он в своем докладе, - когда они вложены в банк, чтобы стать основой обращения ценных бумаг.., приобретают жизнь, или, иными словами, качество активности и производительности... Банки становятся рассадниками национального богатства".

Торгово-промышленная буржуазия остро нуждалась в крупных банках для кредитования. Одним из серьезных препятствий на пути капиталистического развития США была нехватка свободной звонкой монеты, и обеспечить вновь созданный фонд ценных бумаг малым количеством золота и серебра можно было только через центральный банк, опирающийся на поддержку государства. Помимо депозитных и дисконтных операций такой банк осуществлял бы эмиссию банкнот и чеканку монет в количестве, намного превышающем свой собственный капитал.

Гамильтон предлагал определить уставный капитал банка в 10 миллионов долларов - огромная сумма, в пять раз превышавшая общий капитал трех существовавших тогда банков. Стоимость акций обеспечивалась на одну четверть Звонкой монетой, а на три четверти - государственными процентными бумагами, причем государство должно было приобрести в рассрочку на 10 лет 5 тысяч акций на 2 миллиона долларов. Этим достигалось многое: бумаги фактически приравнивались к золоту, что стабилизировало их курс; решалась проблема нехватки звонкой монеты; государство тесно связывалось с банком, который со своей стороны мог дополнительно финансировать крупную буржуазию непосредственно за счет государственных средств. Государство, кроме того, имело право назначать пятерых из 25 директоров и через казначейство осуществлять ревизию банка. В этом Гамильтон перещеголял Английский банк, служивший ему главной моделью, ибо тот не предусматривал доли государства в его денежном запасе.

Словом, в виде Национального банка денежные мешки северо-востока получали идеальное средство для финансирования и прибыльного помещения капитала. Именно поэтому проект не мог иметь успеха среди землевладельцев всех рангов. Для аграрного населения Америки того времени банк-гигант казался спрутом "денежного интереса", пожирающим честных фермеров, а держатели акций, по словам Макклея, - "всецело непродуктивным элементом", паразитирующим на здоровом теле производительного населения. Однако аргументы такого рода не годились для борьбы в конгрессе, где план Гамильтона сразу же получил поддержку большинства. Поэтому Мэдисон повел атаку в другом направлении. Он стал оспаривать конституционность банка, ссылаясь на то, что конституция не предусматривает за государством права учреждения подобных институтов - уж кто-кто, а "отец конституции" знал каждую ее букву. И хотя Мэдисон не смог воспрепятствовать одобрению банка обеими палатами, ему все же удалось посеять сомнение в душе Вашингтона.

Президент запросил письменные соображения Джефферсона и Рэндольфа, которые полностью поддержали своего земляка. Тогда Вашингтон, заказав на всякий случай проект вето Мэдисону, направил соображения министров Гамильтону с просьбой ответить на них. 23 февраля генеральный казначей представил президенту свое знаменитое "Мнение о конституционности банка", где развил доктрину так называемых "подразумеваемых полномочий". Это тщательно аргументированный и мастерски отработанный документ, в котором Гамильтон выступил во всем блеске своего интеллекта.

В этом состязании юристов он пункт за пунктом парирует доводы своих оппонентов, главным образом - Джефферсона. На стороне госсекретаря буквальное толкование конституции, конкретно оговаривающей полномочия властей. Выйти за пределы этих полномочий, утверждал Джефферсон, "значит завладеть безграничной сферой власти, не поддающейся более каким бы то ни было определениям". В ответ Гамильтон делает поистине виртуозный выпад, формулируя свой главный тезис: "Всякое полномочие, предоставленное государству, является по своей природе суверенным и потому включает в себя право использования всех средств, требуемых и применимых для достижения целей данных полномочий, если только эти средства не подпадают под ограничения и исключения, оговоренные в конституции, не являются аморальными и не противоречат жизненным интересам общества".

Таким образом, кроме перечисленных в конституции полномочий, "существуют и полномочия подразумеваемые, столь же реально делегируемые государству". Единственным местом в конституции, содержавшим намек на возможность расширенного толкования перечисленных полномочий, был заключительный параграф раздела восьмого, который предусматривал за конгрессом право "издавать всякие законы, какие окажутся необходимыми и уместными (выделено мною. - В. П.) для пользования как перечисленными правами, так и всеми другими правами, кои предоставляются этой конституцией правительству Соединенных Штатов или какому-либо из его депутатов или должностных лиц". Неудивительно, что обе стороны обратились прежде всего к этой формулировке.

Все эти полномочия, заявил Джефферсон, "могут осуществляться и без банка. Он, следовательно-, не является необходимым и не предусматривается данной формулировкой". Даже если банк и удобен для каких-то целей, это еще не может служить доказательством его конституционности. "Если приравнять полезное к необходимому", то эта уловка может быть использована для присвоения любых полномочий, ибо "нет ни одного из них, которое хитрость не смогла бы выдать за полезное в том или другом случае".

"Степень необходимости какой-либо меры, - уходит от удара Гамильтон, - не может служить критерием законности ее использования. Этот вопрос мнений, который можно решить только опытным путем. Подлинным критерием конституционности... должно быть отношение целей и средств - характера средства, используемого для осуществления полномочий,и цели этих полномочий". Здесь Гамильтон развивал мысль самого Мэдисона, который писал в "Федералисте": "Если ставится цель, то дозволены и средства, если придается общая власть для достижения какой-либо цели, то сюда включаются и любые частные полномочия, служащие этой цели".

Преодолев, таким образом, главное логическое препятствие на своем пути, Гамильтон вырывается на открытый простор расширенного толкования конституции. "Средства разрешения острых национальных проблем, предотвращения кризисов и обеспечения процветания страны беспредельно разнообразны по своему виду, масштабам и сложности, что неизбежно предполагает значительную свободу в их выборе и использовании. Отсюда вытекает необходимость и целесообразность использования вверенных государству полномочий на основе принципа либерального толкования". После этого нетрудно было доказать, что Национальный банк как средство, способствующее благосостоянию страны и прямо не запрещенное конституцией, ни в коей мере не противоречит ей.

Из своего первого поединка с Джефферсоном Гамильтон вышел победителем. 25 февраля Вашингтон подписал закон об учреждении Национального банка - акт, который К. Росситер назвал "самым большим шагом к конституции, которая действует сегодня". И в самом деле, полемическое "Мнение о конституционности банка" стало классическим и проложило путь магистральному толкованию конституции США на столетия вперед. С помощью аргументации, предложенной Гамильтоном, государство получило возможность наделять себя любыми полномочиями, прямо не запрещенными конституцией. Тем самым конституции была придана эластичность, которая позволила приспосабливать ее к нуждам времени без больших текстуальных изменений. В паре с другим изобретением Гамильтона - правом конституционного судебного контроля либеральное толкование конституции предоставило правящему классу США свободу как запрещения неугодных, так и принятия "необходимых" (для себя) законов.

Отсюда - весьма значительный вклад Гамильтона в конституционную систему США, восхваляемый многими поколениями американских правоведов и политиков. И здесь не обошлось без иронии: одним из главных творцов живой конституции стал человек, всю жизнь презиравший это "хилое сооружение".

Национальный банк имел у богачей громадный успех, превзошедший все ожидания его создателя. Акции на 8 миллионов долларов разошлись мгновенно в обстановке невиданного ажиотажа. В одном Нью-Йорке акции на 2,5 миллиона были раскуплены в течение часа. "Даже если бы открыли золотую гору, извергающую из кратера лаву чистейшего золота, - описывал эту сцену очевидец, - толпа не была бы более многочисленной и не проявляла бы большего стремления участвовать в наживе". Это, почтительно сообщал Гамильтону Ф. Эймс, доказывает "богатство и изобилие ресурсов страны, а также абсолютное доверие наших состоятельных граждан государству. Преисполненные восторга и благодарности, они знают, кого нужно благодарить, и не скрывают своей признательности".

К этому времени для всех состоятельных граждан Америки Гамильтон становится живым воплощением идеала государственного правления. Разве не он укрепил доверие имущих к государству? "Он ударил по скале национальных ресурсов, - захлебываясь от восторга, писал о кудеснике один из заискивающих журналистов, - и из нее хлынули полноводные потоки государственных доходов, он коснулся безжизненного трупа публичного кредита, и тот живо вскочил на ноги". Молодость, разнообразные таланты и головокружительная, карьера Гамильтона еще более усиливали ослепительный ореол вокруг имени генерального казначея. Газеты сравнивали его с "великим Питтом", благодарные ньюйоркцы украсили городское собрание его портретом работы Трамбелла, колледжи и университеты осыпали почетными званиями. Он царит в роскошном салоне первой красавицы Филадельфии госпожи Бингхэм - своеобразной штаб-квартире федералистов, где обретаются самые богатые и самые влиятельные люди страны.

За полтора года пребывания на министерском посту Гамильтон превратился в кумира буржуазной Америки, а ведь в 33-летнем возрасте это, наверное, казалось только началом! И если даже противники уверовали в его всемогущество ("Мистер Гамильтон всесилен и ни в чем не знает поражений", - с горечью констатировал Макклей), то чего же было ждать от него самого? Самые дерзкие мечты, казалось, начали сбываться. Удивительно ли, что Гамильтон стал отождествлять себя с государством, а всякое сопротивление себе и своему курсу - расценивать как покушение на государственные устои?

Но в действительности триумф этот не был чистой победой. Проталкивание его программы покупалось дорогой ценой - в стране подспудно зрела оппозиция. Цели курса Гамильтона - национальному единению - противоречили сами средства его политики, раскалывающие страну на два лагеря. Как ни тщился он доказать универсальность своего курса, его суть упрямо евидетельствовала о том, что фермерская в своей основе республика управляется в интересах кучки крупной торгово-промышленной буржуазии. Конверсия государственного долга, налоги, учреждение Национального банка и разгул спекуляции, стремительное обогащение буржуазии северо-востока, соперничавшей в роскоши с европейской аристократией,- все это вызвало недовольство фермерских масс, от которых не могло укрыться авторство этой политики.

Пока глухой ропот прорывался разве только на страницы немногих демократически настроенных газет:

Казначей кричит: налог к налогу! Еще импост и вот акциз опять, Публичный долг - ведь благо для народа, Его преступно уменьшать. Что ни день, то с новым он докладом, Чтобы знать и шпионы разъезжали парадом. Солдаты и фермеры напрасно встревожены - Земля и воздух еще не обложены!

Но и этот ропот уже улавливали чуткие уши политиков, недовольных курсом генерального казначея. "На Юге накапливается большой заряд недовольства", - сообщал в феврале 1791 года Джефферсон Р. Ливингстону. Оппозиция Гамильтону и его окружению росла и среди политической элиты страны. Его мероприятия удар за ударом все глубже загоняли клин в союз торговой буржуазии и плантаторов, заключенный на конституционном съезде, и он уже начинал давать трещины. Конгресс быстро размежевывался по региональному признаку - Север против Юга. Вот как проходило голосование по важнейшим финансовым вопросам в палате представителей.

| - | Север | Юг | ||

| - | за | против | за | против |

| Принятие долгов штатов | 24 | 9 | 10 | 18 |

| Налог на спиртные напитки | 28 | 6 | 7 | 15 |

| Учреждение Национального банка | 23 | 1 | 6 | 19 |

"Сейчас совершенно ясно, - писал Мэдисон Джефферсону в июле 1791 года, - в какой пропорции распределен в стране государственный долг, в чьих руках он находится и кто собирается править народом Соединенных Штатов". Старая земельная аристократия почувствовала себя обделенной, а то, что главным обидчиком был молодой и дерзкий выскочка, только усугубляло неприязнь. Даже друзья-единомышленники считали, что Гамильтон забирает слишком круто. С. Хигинсон, например, тревожился, что его планы "чересчур жестки, стремительны и энергичны для начального периода нашего национального существования".

Постепенно улетучивались терпимость и оптимизм Джефферсона. Конверсия государственного долга, после которой, как он надеялся, "ничто уже не сможет возбудить локальные интересы", оказалась лишь прологом программы Гамильтона. За ним последовали налог на спиртные напитки и создание банка - первая "настоящая причина оппозиции". Именно после его создания трубка калейдоскопа для Джефферсона повернулась и из разрозненных стеклышек сложился зловещий узор замысла гамильтоновцев. Джефферсон начинает прощупывать настроения на местах, искать союзников и тактику в надвигающейся борьбе. Всегда чувствительный к общественным настроениям, он начинает особенно внимательно прислушиваться к ним. "Что говорят в наших местах о нынешних налоговых мероприятиях?" - спрашивает он Мэйсона. "Так ли ваши граждане довольны действиями государства, как говорят их представители?" - выпытывает Джефферсон у ньюйоркца Р. Ливингстона. "Единственный способ устранить коррупцию из нашей нынешней формы правления, - пишет он тогда же Мэйсону, - это увеличить число мест в палате, чтобы усилить аграрное представительство, которое сможет поставить свои интересы выше интересов биржевиков".

Его отношения с Гамильтоном внешне продолжают оставаться корректными, только в деловой переписке после истории с банком подпись "с признательностью и уважением" сменилась сухо официальной формулой "ваш почтительный и покорный слуга". Для чувствительных к условностям людей XVIII века это означало очень многое. Однако Джефферсон продолжал оставаться за кулисами борьбы, главой оппозиции являлся Мэдисон. Но скоро неожиданный поворот событий выводит и его на линию огня.

Весной 1791 года все добропорядочные американские буржуа зачитывались гневными "Размышлениями о французской революции" Эдмунда Бёрка и памфлетом вице-президента Джона Адамса "Рассуждения Давйллы", также выдержанным в антидемократических традициях. Осевший во Франции Томас Пейн ответил Бёрку памфлетом "Права человека", в котором отстаивал идеи демократии и французскую революцию. В начале мая Мэдисон передал Джефферсону копию этого произведения; тот прочел его с большим удовлетворением, а затем возвратил владельцу - филадельфийскому издателю с сопроводительной запиской, в которой, в частности, говорилось: "Я был очень рад узнать, что книга эта будет напечатана у нас как публичное выступление против политических ересей, возникших в нашей среде. Не сомневаюсь, что наши граждане и на сей раз сплотятся под знаменем "Здравого смысла".

Каково же было изумление Джефферсона, когда находчивый издатель использовал эти слова в качестве предисловия к книге Пейна, подписанного самим государственным секретарем США! "Я никогда не делал секрета из своих антимонархических и антиаристократических убеждений, - оправдывался он перед президентом, - но был смертельна раздосадован тем, что оказался на общественной арене вопреки своему пристрастию к покою и отвращению к спорам". Но было уже поздно. Все усмотрели в этом злонамеренный выпад против Джона Адамса, и немедленно разгорелся скандал. Сын вице-президента Джон Квинси Адамс напал на Джефферсона под именем "Пабликола". Ему ответили демократические газеты, и снежная лавина памфлетной войны сдвинулась с места.

Впервые за последние годы Джефферсон оказался в роли публичного поборника демократии, это автоматически связало его имя с оппозицией гамильтоновской системе и обострило отношения с федералистами. "Полковник Гамильтон и Беквит (английский представитель в США. - В. Я.) открыто нападают на меня, - рассказывал он Мэдисону об истории с предисловием, - считая, что подобные взгляды могут оскорбить лондонский двор. Гамильтон добавил, что они означают оппозицию правительству... У меня есть основания считать, что он был не выдержан в этих замечаниях". Легко представить, как далеко зашел в своих репримандах Гамильтон и как оскорбляли эти высокомерные нотации величественного госсекретаря.

Осознание федералистами растущей опасности, исходящей от оппозиции вообще и Джефферсона в частности, отразилось и в том пристальном внимании, с каким они следили за так называемой "ботанической экспедицией" Джефферсона и Мэдисона в мае - июне 1791 года. Затеянная ими как невинная туристическая прогулка по рекам Норт и Коннектикут, экспедиция в глазах противников приобрела зловещий вид попытки двух главных заговорщиков организовать "пятую колонну" на северо-востоке страны. Когда эти двое посетили город, "наблюдались все признаки настоящего братания между Р.Ливингстоном, Бэрром, Джефферсоном и Мэдисоном", - доносил Гамильтону из Нью - Йорка верный Роберт Трауп. Письма путников содержали только описания красот природы, но вряд ли в предвидении острой политической борьбы два лидера оппозиции могли целый месяц держаться вдали от политики. Установление личных контактов с потенциальными сторонниками в оплоте федералистов оказалось весьма полезным делом. Так закладывалась основа союза Нью-Йорка и Вирджинии - опоры будущей республиканской партии.

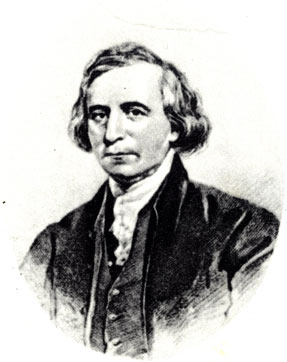

В эти дни помимо редкостной гессенской мухи и бабочек они наверняка обсуждали и план создания своей национальной газеты в противовес влиятельному официозному органу федералистов - "Газете Соединенных Штатов", издаваемой преданным Гамильтону Джоном Френно. Эта газета, как писал Джефферсон своему зятю накануне экспедиции, "исповедующая чистый торизм, сеющая доктрины монархии, аристократии и исключения влияния народа", давно раздражала обоих. Мэдисон с ведома Джефферсона вел переговоры с Филиппом Френно - известным демократом, "поэтом революции", убеждая его взяться за это дело. В августе 1791 года, когда нашлись подходящие издатели, Френно согласился стать редактором. Для оказания финансовой поддержки Джефферсон зачислил его в штат своего департамента на должность переводчика. Первый номер "Национальной газеты" вышел 31 октября. Борьба враждующих партий вступала в новую фазу.

Филипп Френно

* * *

Молодая Америка была отсталой полуколониальной страной, а ее проблемы - сродни проблемам современных развивающихся государств: слаборазвитая экономика с зачатками промышленного производства и преобладанием сельского хозяйства, нехватка квалифицированной рабочей силы и капитала, полная зависимость от импорта и как следствие - хронический дефицит торгового баланса. Промышленная отсталость страны в полной мере обнаружилась еще в ходе освободительной войны, выигранной в основном французским оружием. Завоевание независимости было лишь первым шагом к достижению экономической самостоятельности.

Усилившаяся конкуренция на мировом рынке ослабляла позиции американского экспорта табака, пшеницы, сахарного тростника и другого сырья. Все это создало объективные предпосылки для попыток развития собственного промышленного производства. Военные и первые послевоенные годы стали временем усиленных экспериментов с мануфактурами. К началу 90-х годов, по подсчетам Гамильтона, в стране уже было развито производство 17 видов промышленной продукции, в том числе железа, бумаги, текстиля, пороха.

Особенно быстро осваивалось текстильное производство. Охраняя свою промышленную монополию, Англия держала конструкцию первых прядильных машин в строгой тайне, но все же новые изобретения пересекали океан. Английский рабочий-текстильщик Самуэль Слейтер, эмигрировавший в Америку, по памяти воспроизвел там устройство первого прядильного станка - "прялки Дженни", а также водяной прядильной машины Эйркрайта. В 1790 году Слейтер открыл в Паутукете (Род - Айленд) первую в Америке текстильную фабрику.

На церемонии инаугурации Вашингтон демонстративно облачился в камзол из грубой шерсти, выработанной в Коннектикуте, и выразил надежду на то, что скоро в моде будет только такое платье. Переходя от демонстраций к конкретным мерам, президент уже в первом ежегодном послании конгрессу высказался за "содействие мануфактурам", "ввоз новых и полезных изобретений" и "поощрение талантливых, искусных производителей". Внемля президенту, конгресс запросил у министра финансов план содействия мануфактурам, который бы "способствовал достижению Соединенными Штатами независимости от других государств в предметах необходимости, в первую очередь - в военных поставках". Гамильтон по обыкновению истолковал эту резолюцию предельно широко и ответил на нее в декабре 1791 года капитальным "докладом о мануфактурах". Это был заключительный из серии "великих докладов", составлявших экономическую программу Гамильтона. Первый и второй доклады заложили фундамент - создали и аккумулировали денежный капитал в руках крупной буржуазии. Теперь надлежало выстроить здание.

"Доклад о мануфактурах" готовился долго и тщательно. Самостоятельно и через своих агентов Гамильтон провел опрос сотен предпринимателей по всей стране. Те отвечали охотно и откровенно, делясь всеми успехами и горестями. Кожевенника из Коннектикута возмущали низкие таможенные пошлины на седла иностранного производства; из Бостона писали, что введение поощрительных премий за выработку пеньки "значительно, сократит нашу зависимость в ней от России"; нью-йоркский торговец выражал надежду на то, что "страна будет избавлена от унизительной зависимости в простой одежде от Европы". Чаще всего жаловались на нехватку сырья, оборудования, капитала, квалифицированной рабочей силы, иностранную конкуренцию. Из тысяч таких писем возникала живая картина состояния американской промышленности, ее проблем и запросов.

Большую помощь казначею оказал его заместитель Тенч Кокс. Теоретически обобщив и заострив фактический материал, собранный Коксом в его трактате "Обзор мануфактур Соединенных Штатов", Гамильтон подчинил его одной сверхзадаче - доказательству необходимости индустриального развития страны. В XX веке не нужно доказывать ведущую роль промышленности в экономике, но в XVIII, да еще в условиях аграрной Америки, требовались изрядная прозорливость для понимания этого и еще больше - смелость для переубеждения целой страны.

Гамильтон подробно останавливается на преимуществах промышленного развития по сравнению с аграрным. Промышленный труд производительнее аграрного, так как больше поддается использованию машин и разделению труда. Кроме того, промышленное производство ведет к увеличению занятости привлекает рабочую силу из других стран, создает устойчивый и растущий спрос на продукцию земледелия. Особенно благотворным, по Гамильтону, будет воздействие промышленного развития на решение самой больной проблемы страны - преодоление зависимости от внешних рынков и импорта промышленных товаров. "Внешние рынки неустойчивы. Для создания же внутреннего рынка нет другого способа, кроме развития мануфактур. Промышленники как наиболее многочисленный после земледельцев класс населения явятся основными потребителями их избыточной продукции". Сложившиеся экономические различия между промышленным Севером и аграрным Югом еще больше сцементируют внутренний рынок, усилив взаимозависимость этих районов: "взаимные нужды составляют одно из крепчайших звеньев политического союза". О том, что в такой экономической системе роль Юга сведется к положению аграрно-сырьевого придатка промышленно более развитых северных штатов, Гамильтон благоразумно умалчивал.

И здесь он круто расходится с Джефферсоном, принимавшим как неизбежность зависимость Америки от внешних рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Как ни парадоксально, гамильтоновское решение гораздо больше способствовало бы достижению джефферсоновских целей - созданию изолированной от внешнего мира, самообеспечивающейся республики.

На пути капиталистического промышленного развития США стояли, однако, серьезные препятствия, прежде всего - нехватка капитала и рабочей силы, значительная доля которых отвлекалась на освоение новых западных земель. Недостаток капитала, по мнению Гамильтона, будет преодолен политикой увеличения государственного долга, кредита и налогов. Важнейшая роль - здесь перед нами вновь предстает политик отсталой страны - должна принадлежать иностранному капиталу, который следует рассматривать не как конкурента, а как "наиболее ценное дополнение для приведения в действие нового производительного труда и полезного предпринимательства". Что же касается рабочей силы, то Гамильтон считал целесообразным максимальное расширение использования дешевого труда иммигрантов, женщин и детей, с удовлетворением констатируя, что промышленность в этом плане открывает необозримые возможности. "Следует особо заметить, - пишет он, - что женщины и дети в целом становятся более полезными, причем дети - с более раннего возраста, чем возможно при других условиях".

Это писал не злобствующий каннибал, а хладнокровный циник, для которого люди труда всегда были недочеловеками; кроме того, он не претендовал на откровение - женский и детский труд к тому времени уже не был диковинкой и в Америке, он широко использовался и в мастерской по производству гвоздей в самом Монтичелло. Тот же цинизм проглядывает и в настояниях спешить с развитием мануфактур, пока "возбужденное состояние Европы" увеличивает приток иммигрантов в США. "Было бы преступно, - признает Гамильтон, - находить удовольствие в бедствиях других народов, но потрафить себе, предоставляя убежище страдающим от этих бедствий, - дело настолько же оправданное, насколько и выгодное".

При всей принципиальной разрешимости этих проблем зарождавшаяся национальная промышленность в условиях жесткой иностранной конкуренции, как понимал Гамильтон, не могла вырасти без поддержки государства. В отличие от Адама Смита, усматривавшего "невидимую руку", управляющую миром экономики, в спонтанных действиях частных производителей, Гамильтон считал, что на начальной стадии развития промышленности этой рукой должна быть твердая рука государства. Вчерашняя колония, Америка не могла позволить себе роскошь всецело положиться на стихийную частную инициативу. "В странах, обладающих огромным частным капиталом, - говорит Гамильтон в заключение своего доклада, - многое может быть достигнуто добровольным вкладом патриотически настроенных индивидов, но в положении, подобном нашему, государственная казна должна возместить нехватку частных ресурсов".

Поэтому ядром его доклада стала обширная программа государственного протекционизма. В соответствии с требованиями препринимателей и общепринятой европейской практикой того времени он предлагает поставить высокий заслон протекционистских таможенных тарифов, чтобы защитить отечественную промышленность от иностранной конкуренции. Но одной внешней защиты мало там, где есть внутренние преграды - привычка к старым методам помещения капитала и хозяйствования, косность мышления и аграрные предрассудки. Массированный прорыв этой психологической блокады возможен только при помощи государства. Вновь Гамильтон демонстрирует прекрасное знание психологии предпринимателя и готовность сделать все для его успокоения: "Важно пробудить доверие (к мануфактурам. - В. Л.) осторожных и бережливых капиталистов. А для этого нужно заставить их видеть в каждом новом и уже потому рискованном начинании гарантию поддержки государства, которая окажется достаточной для преодоления препятствий, неизбежно связанных с любыми первыми экспериментами".

Посему предлагается целая система мер по стимулированию развития промышленности: поощрительные премии за лучшую организацию мануфактур, технические нововведения и экспорт, освобождение сырья и материалов для новых производств от ввозных пошлин, запретительные тарифы на ряд иностранных товаров, содействие развитию внутреннего транспорта и т. п. В докладе подробно расписывается использование этих мер применительно ко всем основным видам промышленной продукции - от шелка до металла. При этом доверие казначея к "лучшим друзьям хорошего правления" не безгранично и не распространяется на самую чувствительную для национального могущества область - производство вооружения, которое следует передать в ведение государства. "Представляется неразумным поставить это важнейшее орудие национальной обороны в зависимость от прихоти спекулянтов и частного предпринимательства".

Объективно курс Гамильтона на промышленное развитие, безусловно, имел прогрессивное значение для укрепления независимого американского государства. Столь же бесспорно и то, что это был путь резкого усиления беспощадной эксплуатации трудящихся крупной промышленной буржуазией. Это доказала вся последующая история развития капиталистического промышленного производства в США, написанная кровью и потом миллионов пролетариев. Но вопросы цены - социальных последствий капиталистической индустриализации нисколько не интересовали Гамильтона, занятого проектированием мощной промышленной империи.

"Доклад о мануфактурах" завершал экономическую программу Гамильтона, контуры его замысла стали теперь очевидны, по крайней мере для будущих исследователей. "Логически подразумеваемая экономическая реорганизация была огромной и имперской по размаху, - пишут видные современные американские экономисты Р. Тагвелл и Д. Дорфман. - Полностью фундированный государственный долг, выкачанный первоначально из класса мелких собственников и обеспечиваемый налогами на массы населения, должен был использоваться поднимающимся классом капиталистов для создания выгодных предприятий в промышленности, сельском хозяйстве и финансах". Но и эта "экономическая реорганизация" - укрепление финансовой системы, развитие промышленности, достижение экономической самостоятельности - была для Гамильтона не самоцелью, а лишь своего рода материальным обеспечением долгосрочной программы внешнеполитической экспансии США, начертанной им в "Федералисте". Создание мощного военно-экономического потенциала, опора на собственные силы служила непременным условием успешного соперничества с другими государствами на мировой арене.

Именно этой цели как высшему проявлению государственной мощи в конечном счете должна быть подчинена вся экономическая, финансовая и военная политика в полном соответствии с канонами "силовой дипломатии", образно сформулированными ее проводником и идейным вдохновителем Гамильтона - Фридрихом Прусским: "Финансы, внешняя политика и армия не могут быть отделены друг от друга: они должны быть в одной упряжке, подобно лошадям в олимпийской колеснице, скачущим нога в ногу и несущим своего седока к победе". "Не только богатство, но сами независимость и безопасность страны непосредственно связаны с процветанием мануфактур, - заключал автор доклада. - Каждая страна, преследующая эти великие цели, должна стремиться обеспечить себя всем необходимым, то есть средствами к существованию... и оборонными ресурсами". Напомнив о печальных уроках прошедшей войны и последствиях предстоящих "войн или кризисов, которые всегда подстерегают государство", Гамильтон, по существу, призывал к милитаризации экономики, которую сегодня - в куда более широких масштабах - осуществляют нынешние правители Соединенных Штатов Америки.

Именно эта способность связать вопросы экономики, государственного, военного строительства и внешней политики в единую стратегическую программу, пожалуй, и выделяет Гамильтона из когорты "отцов-основателей", ставя его вровень с такими европейскими корифеями "большой стратегии", как У Питт - младший, Ж. Кольбер и О. Бисмарк.

Предложенные мероприятия, связанные с "возмещением нехватки частных ресурсов государственной казной", нужно было еще увязать с конституцией. На сей раз он остановился на первом параграфе раздела восьмого конституции, гласящем: "Конгресс должен иметь право: налагать и собирать пошлины, налоги, подати, акцизы, уплачивать долги и принимать меры для общей обороны и общего благосостояния Соединенных Штатов..." Выражение "общее благосостояние" как нельзя лучше подходило для расширительного толкования, за него-то и ухватился Гамильтон. Этот термин, пишет он, "был, несомненно, задуман как означающий больше, чем выражено в предыдущих словах; иначе неизбежно возникающие неотложные проблемы страны остались бы безо всяких средств к разрешению. ...Не подлежит сомнению, что все вопросы, затрагивающие общие интересы образования, сельского хозяйства, мануфактур и торговли, находятся в сфере компетенции государственной власти в той мере, в какой речь идет о государственных ассигнованиях".

Подобное толкование открывало потенциально беспредельные возможности для увеличения государственных ассигнований в социально-экономической сфере, несовместимого с узкими пределами социальной активности государства, принятыми в XVIII веке. Противники сразу же воспользовались этим обстоятельством. "Если конгресс, - заявил в прениях по докладу Мэдисон, - может безгранично выделять средства для общего благосостояния, являясь единственным верховным толкователем этого термина, то... все, начиная с важнейших законодательных проблем штатов, кончая мельчайшими подробностями организации полицейской службы, будет подвластно конгрессу". "Если принять доклад, то конгресс, - жаловался сторонившийся открытых дебатов Джефферсон Вашингтону, - будет наделен огромной властью по выделению ассигнований на все, что ему покажется необходимым для общественного блага". Оба по-прежнему опирались на буквализм. "Если не только средства, но и задачи являются неограниченными, - подытоживал Мэдисон, - то лучше сразу же выбросить всю штуковину (конституцию. - В. Я.) в огонь".

Что и говорить, Мэдисон довольно точно провидел будущие масштабы социальной деятельности буржуазного американского государства. Но кошмары обоих вирджинцев в отношении ее политических последствий не сбылись. Вмешались народные массы, которые в долгих годах борьбы вырывали у государства одну уступку за другой. В дальнейшем социальная деятельность американского государства отразила исторические завоевания трудящихся. В годы "нового курса" гамильтоновская трактовка "общего благосостояния" была возрождена сторонниками президента Ф. Рузвельта для обоснования конституционности государственных расходов на социальные нужды - еще одна историческая метаморфоза идейного наследия этого врага демократии. Но не споры о конституционности решили судьбу "доклада о мануфактурах". Конгресс воспринял его равнодушно, отреагировав незначительным повышением тарифов на некоторые товары и введением скромных государственных субсидий только для китобойного и рыболовного промыслов.

Странная судьба одного из главных творений Гамильтона! Непризнанное и забытое при его жизни, впоследствии оно принесло ему посмертную славу первого пророка индустриальной Америки, ибо страна в конечном счете пошла по этому пути. Но это - в конечном счете, а Соединенные Штаты 1792 года еще не созрели для быстрой индустриализации, и Гамильтон получил возможность убедиться в этом на собственном эксперименте с Обществом содействия полезным мануфактурам.

Это общество было задумано им как внушительная демонстрация преимуществ капиталовложений в промышленность, как вдохновляющий пример наглядного воплощения в жизнь идей доклада. Масштабы соответствовали важности задач: капитал корпорации достигал миллиона долларов, что превышало общий фонд всех акционерных мануфактур США того времени. Общество планировалось как целый промышленный комплекс с основным упором на хлопчатобумажное производство, а его местоположением должно было стать малонаселенное местечко в штате Нью - Джерси, изобилующее лесом, водой и другими природными ресурсами. Будущий американский Манчестер нарекли городом Патерсоном в честь хлопотливого губернатора штата, добившегося для корпорации больших льгот. Акции на 600 тысяч быстро разошлись среди американских и иностранных держателей, и дело двинулось. Всеми правдами и неправдами доставались английское оборудование и специалисты - все должно было быть устроено по последнему слову техники.

Однако директора общества во главе с неугомонным аферистом Дуэром, набив карманы деньгами акционеров, скоро предпочли сложному и незнакомому делу более привычный и быстрый способ наживы - спекуляцию и жульничество. Помимо обыкновенной спекуляции ценными бумагами в стране процветало создание всевозможных акционерных обществ: банков, компаний по строительству каналов, дорог и т. п. Они росли, как грибы-дождевики, и так же легко лопались. Но до того момента оборотистые дельцы успевали одурачить немало простаков.

Самые дерзкие операции проводил Дуэр. Вместе с богатым нью-йоркским торговцем и земельным спекулянтом А. Макомбом он в конце 1791 года замыслил ни много ни мало, как скупить все государственные ценные бумаги, чтобы затем установить контроль над их рыночной стоимостью. К этой затее подключились сотни авантюристов, уверовавших в финансовый гений Дуэра. Конкурирующая группировка Ливингстонов и Крэйги в ответ скупила основную массу ценных металлов в Нью-Йорке, заставив банки востребовать свои ссуды у клиентов. Дуэр и Макомб, по уши в долгах банкам, были вынуждены продать государственные бумаги по дешевке, чтобы рассчитаться с ними. В итоге курс бумаг резко упал, и весной следующего года на бирже разразилась паника. Гамильтон предпринимал отчаянные усилия для спасения курса бумаг, Дуэра и собственной репутации непогрешимого финансиста. "Крах, связанный с моими операциями, - писал он Р. Кингу, - самый страшный из моих врагов". Через специальный фонд он скупил на несколько сот тысяч государственных бумаг для поддержания их курса, добился у банкиров отсрочки платежей, старался укрепить доверие к бумагам, распуская слухи о предвидевшихся крупных голландских займах. Панику удалось несколько смягчить, но Дуэра уже не могло спасти ничто. Толстые стены долговой тюрьмы надежно укрыли "короля спекулянтов" и президента Общества содействия от ярости разорившихся держателей. Там и завершилась его бурная жизнь.

Биржевой крах тяжело ударил по самому обществу. Кроме Дуэра обанкротились и многие другие ведущие акционеры, значительная часть капитала компании бесследно исчезла в биржевых спекуляциях. На это наложились трудности производства: нехватка квалифицированной рабочей силы и специалистов, технические трудности освоения машинного процесса, непредвиденно высокая стоимость строительства и оборудования. Гамильтон взял строительство под собственное наблюдение, но все напрасно - Общество содействия хирело на глазах. К 1795 году уцелевшие директора закрыли предприятие ввиду больших убытков, славный город Патерсон - прообраз будущего порос травой, и только величественные развалины фабричных сооружений еще долгие годы высились мрачным монументом рискованному оптимизму генерального казначея.

Крах этого и многих других проектов помельче наглядно показал пределы возможностей индустриального развития Америки тех лет. Ни материальная база, ни людские ресурсы не были готовы к промышленному перевороту. Да и слой капиталистов-предпринимателей был еще слишком тонок. Крупные дельцы типа Дуэра - опора государства, по Гамильтону, на поверку оказались малоподходящими для отведенной им роли "капитанов индустрии". Даже первый богач страны многоопытный Роберт Моррис в конце века стал банкротом и закончил свою жизнь в нищете. Торговля и спекуляция землей оставались главной сферой приложения предпринимательской энергии и капиталов.

Существовали и более непосредственные причины провала экспериментов с мануфактурами. Начало в 1792 году большой войны в Европе перевернуло всю конъюнктуру на мировом рынке. Она сразу же увеличила спрос на американское сырье и продовольствие. Возникший торговый бум подтолкнул развитие сельскохозяйственного производства, рыболовства, судостроения и надолго отвлек внимание от мануфактур.

В то же самое время, когда Гамильтон боролся с аграрным засильем, техническая мысль подготовляла грядущий расцвет плантационного хозяйства на Юге страны. В 1793 году Эли Уитни из Нью - Хэвена изобрел первую хлопкоочистительную машину, применение которой резко повышало проиэводительность рабовладельческого хозяйства и сделало хлопководство ведущей отраслью в этом районе. Лишь гражданская война 1861-1865 годов и ликвидация рабства окончательно расчистили путь для быстрого промышленного развития США.

* * *

Финансовый кризис весной 1792 года поколебал экономическое процветание страны и усилил голоса недовольства. Биржевая паника, связанная с операциями казначейства, представлялась убедительным подтверждением порочности новой финансовой системы, и ее критики не замедлили этим воспользоваться. "Национальная газета" перешла в открытое наступление на финансовую политику Гамильтона. "Брут", под именем которого, видимо, скрывался Мэдисон, нарисовал неприглядную картину деятельности генерального казначея: искусственное обогащение кучки кредиторов, закрепленное монополией Национального банка. Отсюда - "необходимость неограниченных налогов и пошлин, истощающих ресурсы страны во имя будущих выплат". В результате "трудолюбивые ремесленники, фермеры и беднейшие классы в целом приносятся в жертву будущим поколениям кредиторов". Это было доходчиво и убедительно.

В апрельской редакционной статье "Кто истинные друзья страны?" атаки Мэдисона становятся еще более яростными. Друзья страны не те, кто раздувал государственный долг и поощрял дух спекуляции; не те, кто путем "произвольной интерпретации и злокозненных прецедентов стремится придать конституционному государству неограниченные полномочия, придерживаясь монархических и аристократических принципов. Это - друзья свободы и народной власти, сторонники республиканской политики и противодействия духу узурпации и монархии". То звучали первые залпы "газетной войны", вовсю разгоревшейся к лету 1792 года.

Они ободрили Джефферсона, доселе отводившего душу только в письмах друзьям. Он решился на серьезное объяснение с Вашингтоном и, пока в письменном виде, подробно изложил ему "причины общественного недовольства", каковых набралось более 20. Фактически он высказал президенту все претензии оппозиции, сохранив при этом позу стороннего сочувствующего. Джефферсон не стал вдаваться в подробности финансовой политики Гамильтона, а остановился на ее социально-политических последствиях.

Мало того, пишет он, что зараза биржевой игры "воспитывает в наших гражданах наклонности к пороку и безделью вместо трудолюбия и моральных устоев". Искусственно раздутый государственный долг к тому же стал "эффективным средством коррумпирования значительной части конгресса... Этот продажный эскадрон, решая исход голосования, выявил стремление избавиться от ограничений, налагаемых на конгресс конституцией". Его конечная цель - проложить дорогу замене нынешней политической системы на монархическую, по образу английской конституционной монархии. "Республиканская партия, - Джефферсон впервые употребляет здесь этот термин, именуя так противников федералистов - которая хочет сохранить существующую форму государства, находится в меньшинстве". Разумеется, столь опасная тенденция должна быть пресечена. Главная надежда - увеличение аграрного представительства в конгрессе и продолжение спасительной вахты президента Вашингтона.

В те же дни, словно отвечая Джефферсону, Гамильтон дает свою оценку ситуации в письме вирджинскому стороннику Э. Каррингтону. Он пишет, что ко времени последней сессии конгресса полностью убедился в том, что "мистер Мэдисон в сотрудничестве с мистером Джефферсоном стоят во главе фракции, настроенной явно враждебно по отношению ко мне и моему курсу, движимые, по моему мнению, взглядами, подрывающими принципы хорошего правления, опасными для союза, мира и счастья страны".

Особенно достается Джефферсону, которого, судя по всему, Гамильтон уже считает врагом номер один. Принципиальные расхождения с ним подогревались острой личной неприязнью. Для агрессивного, прямолинейного, не знающего сомнений и задних мыслей Гамильтона госсекретарь с его выдержкой, изысканной вежливостью и интеллигентским отвращением к драке был человеком, с которым не так-то просто сойтись в поединке с открытым забралом. А желание было большое. Благо можно излить злобу на бумаге. Мэдисону Гамильтон отводит роль человека, попавшего под влияние Джефферсона и не устоявшего перед соблазном увеличить свою популярность в родном штате. Фигура же государственного секретаря приобретает прямо-таки демонические очертания. Он - олицетворение зла и главная причина возникновения оппозиционной фракции.

"Он с самого начала не принял конституции, покинув страну до того, как мы испытали все безумие ее предшественницы. Во Франции он наблюдал государство лишь в его крайних проявлениях и крепко хлебнул от французской революции в религии, науке и политике. Он уехал оттуда в момент брожения, которому сам способствовал в силу обстановки и темперамента". К этому Гамильтон добавляет неудовлетворенное тщеславие, зависть к своим собственным успехам, жажду высшей власти, щедро наделяя Джефферсона, по своему подобию, "бездонной амбицией" и "бурными страстями". Он даже намекает на цезаристские устремления вирджинца - тема, которая развивается в написанной тогда же, но не опубликованной статье "Оправдание": "Любая республика во все времена имеет своих цезарей и катилин... Они постоянно изображают средства поддержания общественного порядка как цепи, уготованные для народа; рассуждают о республиканских интересах, имея в виду свой собственный, с "добродетелью" и "свободой" на устах и узурпацией и тиранией в сердце".

Эти письма двух антагонистов, словно два кривых зеркала, отражающих друг друга. С одной стороны - явно преувеличенные страхи монархического переворота, с другой - еще более фантастические обвинения в цезаризме, подрыве государства и т. п. В головах противников конфликт двух группировок приобретал явно гипертрофированную форму по сравнению с диапазоном расхождения их действительных интересов.

Для федералистов менять существующий строй, учитывая силу республиканских настроений, было не только невозможно, но и не нужно. Гораздо важнее практическое содержание государственной политики, а для ее проведения в интересах северо-восточной буржуазии конституция предоставляла достаточные возможности. Государство и так принадлежало им. "Разве не ясно, - писала федералистская "Газета Соединенных Штатов" в июне 1792 года, высмеивая обвинения в монархическом заговоре, - что вся собственность, созданная банком и системой государственного долга, зависит от сохранения конституции в ее нынешнем виде? Для шестипроцентовика (прозвище держателей государственных бумаг. - В. П.) было бы чудовищной ошибкой присоединяться к заговору против свободного правления - источника своего дохода".

С другой стороны, Джефферсон, Мэдисон и их сторонники, конечно, и не помышляли о "необузданной" демократии и тем более - о лаврах Цезаря и Катилины. Если кому из трех и мерещилась тога диктатора, так это самому Гамильтону.

Преувеличенные опасения обеих сторон станут более понятными, если учесть, как остро они ощущали всю неизведанность только что начавшегося беспрецедентного республиканского эксперимента. Обшая неуверенность в прочности республиканского строя заставляла сторонников Джефферсона опасаться сползания к монархии, а федералистов - вырождения государства в "деспотию масс". Не покидающее американских лидеров сознание важности выбора пути для страны делало их болезненно чуткими к любым тенденциям, противоречащим их видению будущего страны, их идеалу общественного устройства.

У Джефферсона и республиканцев, взращенных на литературе и традициях английской парламентской оппозиции, деятельность Гамильтона вызывала прямые ассоциации с политикой премьер-министра Роберта Уолпула. Обеспечение громадного государственного долга, монополия Банка Англии, господство кабинета над парламентом, разгул спекуляции и политической коррупции, рост налогов и регулярной армии - все это служило для них стереотипом деградации государственного устройства. Сам Гамильтон, непомерное честолюбие которого было уже широко известно, естественно, представал в роли создателя и покровителя "продажного эскадрона", ведущего дело к внедрению этого стереотипа в американскую действительность.

Что касается Гамильтона и федералистов, то они, будучи правящей партией, считали себя создателями и попечителями государства, обладающими монополией на толкование национальных интересов. Когда Гамильтон относил всю оппозицию исключительно на счет злых козней двух вирджинцев, он грешил против истины, но не против кредо федералистов. Ция них самой опасной закономерностью истории, по словам их видного идеолога Ф. Эймса, была "борьба между состоятельными членами общества и недовольными подстрекателями, стоящими во главе бедноты". Народ всегда враждебен правящей верхушке, "подстрекателям" нужно лишь поднести фитиль, чтобы грянул взрыв недовольства. "Зависть к богатству, - продолжал Эймс, - ...есть тот рычаг, с помощью которого темный люд можно толкнуть на любые злодеяния".

У федералистов имелись свои основания для того, чтобы считать лидеров республиканцев-южан классическими демагогами. Они не могли поверить в искренность демократических убеждений плантаторов-рабовладельцев. "Эти апостолы свободы, с одной стороны, ратуют за ее идеалы, а с другой - куют цепи рабства", - возмущался другой известный федералист Д. Байярд.

Такой подход, явно преувеличивавший возможности "демагогов" и подстрекателей, совершенно не учитывал роли Трудящихся масс в сопротивлении политике федералистов - за эту ошибку Гамильтон потом заплатит сполна.

Однако если обе стороны были по-своему искренни во взаимных гиперболизированных подозрениях, то мифология республиканцев давала им неизмеримые пропагандистские преимущества. Монархия, аристократия ассоциировались в сознании народа с недоброй памяти английским владычеством, и кличка "монархист" или "монократ" была позорным клеймом в молодой республике. Размахивая пугалом монархизма, республиканцы постепенно дискредитировали федералистов в глазах широких масс. Но ближайший эффект республиканской пропаганды заключался в другом - она вывела из себя Гамильтона.

Последней каплей послужила июльская серия статей в "Национальной газете". В одной из них Френно поместил издевательское "руководство для желающих превратить ограниченное республиканское правление в неограниченное наследственное" - первым пунктом в нем стояло увеличение государственного долга и учреждение банка. В другой говорилось о правительстве, "разъеденном спекуляцией", подчеркивалась незапятнанность Вашингтона и содержался недвусмысленный призыв "отсечь гнилые сучья". На фоне подобных выражений еще контрастнее выделялось восхваление Джефферсона, этого "славного патриота", "колосса свободы", "философа и государственного мужа".

Напрасно Джей и другие друзья уговаривали Гамильтона отнестись к "демагогии" противников философски и приберечь эмоции для мемуаров. Уверенность в собственной непогрешимости и бескорыстии в сочетании с болезненным отношением к своей репутации делали его чрезвычайно чувствительным ко всякой, а тем более публичной критике. Он горько сетовал на то, что его "травят по любому поводу за непростительный грех - быть твердым и неизменным другом широких национальных принципов государственного правления". "Признаюсь, что не могу терпеливо выносить обвинения, бросающие тень на цельность моих побуждений или поведения, - жаловался он Вашингтону, - ибо знаю, что не заслуживаю их ни в малейшей степени. Возмущение подчас вырывается у меня, несмотря на все старания унять его". Он никогда не умел "унимать" своих чувств, особенно если этим чувством было возмущение.

Джон Джей

25 июля в "Газете Соединенных Штатов" появилось письмо следующего содержания, подписанное "Т. Л.": "Издатель "Национальной газеты" получает жалование от государства. Вопрос - за что ему платят? За переводы или за публикации, цель которых - принижать тех, кому народ вверил управление нашими общественными делами, противодействовать мерам государства и ложными инсинуациями нарушать общественное спокойствие? В частной жизни считается неблагодарностью кусать руку кормильца, но если человек нанят специально для этой цели - тогда, конечно, все как раз наоборот".