Глава четвертая. СХВАТКА У РУЛЯ

Бывают люди, которые на всех парусах несутся по ветру монаршей милости; они мгновенно теряют из виду землю и мчатся вперед; все им улыбается, все удается; за каждый шаг, за каждый поступок их осыпают похвалами и наградами... Но в стороне возвышается утес, о подножие которого разбивается любая, самая мощная волна; влияние, богатство, угрозы, лесть, власть, милость - ничто не может его поколебать. Имя ему - народное мнение; наталкиваясь на него, эти люди идут ко дну.

То, что республиканцы в конце концов взяли верх в 1800 году, неудивительно. Поражает другое - как могла небольшая узкая группа капиталистов так долго удерживать бразды правления в преимущественно аграрной стране.

Война, с 1792 года погрузившая Европу в кровавую бездну, стала благословением для американской экономики. Истинным экономическим содержанием американского нейтралитета была торговля продовольствием. Как и предвидел Джефферсон, Европа воевала, а Америка кормила, и такое разделение обязанностей вполне устраивало американцев любых политических взглядов. Они следовали отеческому совету Джона Адамса - набивать свои карманы, философски наблюдая за тем, как европейцы перегрызают друг другу глотки. Но и на этом "славном" пути были свои тернии.

Гарантией высоких прибылей нейтральной торговли был принцип "свободное судно - свободный груз", который обеспечивал неприкосновенность любых товаров на борту нейтральных судов. Следуя ему, американцы с начала войны резко увеличили фрахтовую торговлю между Францией и французской Вест - Индией. Что касается "владычицы морей", то она никогда не признавала этого принципа, поскольку он лишал ее возможности извлекать преимущества из своего господства на море. Она придерживалась древнего пиратского правила, в соответствии с которым все вражеские товары, независимо от флага торговца, подлежали захвату. В новой войне, потребовавшей напряжения всех ее сил, Англия не собиралась отказываться от своей исконной тактики и допускать, чтобы ее смертельный враг снабжался из-за океана.

В июне 1793 года королевский флот получил приказ захватывать все французские товары на американских судах, курсирующих между Францией и ее колониями. В Америке предвидели возможность такого разворота событий и восприняли его как должное, но англичане пошли еще дальше. Вместе с Россией, Испанией и Пруссией они объявили блокаду Франции. Зерно и другие виды продовольствия, направляемые туда, подлежали конфискации, правда, с последующей выплатой компенсаций. Даже Гамильтон в беседе с Хаммондом протестовал против этой "чрезвычайно суровой и беспрецедентной меры". Однако англичане не остановились и на этом. 6 ноября 1793 г. король приказал перехватывать все американские суда на торговых путях, связывающих Францию с ее колониями, и отправлять их в Англию - для судебного разбирательства.

Этот крайний шаг был вызван продовольственным бумом во французской Вест - Индии. Ее жемчужину - остров Сан - Доминго охватило пламя небывалого по размаху восстания рабов, и перепуганные плантаторы спешили избавиться от всех наличных запасов продовольствия. Американские торговцы вовсю использовали этот бум, покупая зерно по дешевке и перевозя его во Францию как свой, то есть нейтральный, товар. Чтобы добычи набралось побольше, указ Георга III был объявлен лишь в конце декабря, когда английский флот уже успел захватить около 250 американских судов. Половина из них подверглась конфискации, а часть матросов - насильственной вербовке. Почти одновременно с этим пришло известие о подстрекательской речи губернатора Канады Дорчестера перед вождями индейских племен. Он намекнул на возможность скорой войны с американцами и тогда - "пусть границу проведут воины".

Столь тяжелый удар одновременно по карману и самолюбию американцев мгновенно вызвал взрыв англофобии в стране. Даже закоренелые федералисты сжимали кулаки. "Если Джон Булль из дурацкого упрямства и гордости будет стоять на своем, отказывая в возмещении, то думаю, что разразится война", - сокрушался Эймс. Бесцеремонность Англии грозила сорвать гамильтоновскую политику умиротворения.

Если таковы были настроения федералистов, то что же говорить об остальных? Для них все было ясно: Англия ведет дело к войне. Традиционные меры республиканцев - повышение пошлин на английские товары и т. п., вновь предложенные Джефферсоном в его прощальном докладе в декабре 1793 года и Мэдисоном в конгрессе, казались теперь охваченным воинственным пылом южанам просто шуточными. "Передайте от нас Джону Буллю, - наказывали конгрессменам жители графства Галифакс (Северная Каролина), - что, если он не отречется от своей бесчестной системы угнетения, грабежа, интриг, низкого коварства и вероломства.., мы будем преследовать его со всей мстительностью и неистовым маршем гнать от озера к озеру, ровняя с землей форт за фортом".

В марте конгресс наложил месячное эмбарго на всю иностранную (преимущественно английскую) торговлю. Уже обсуждался и вот-вот мог пройти законопроект о секвестре всех частных долгов британских подданных. Федералисты противились этим мерам, тем самым укрепляя свою репутацию пособников англичан. Самый ярый обличитель федералистов в конгрессе Джайлз, выступая за полное прекращение торговли с Англией, прямо указывал на причины их осторожности. "Говорят, что прекращение торговли уменьшит поступления в казну. Но разве так рассуждала Америка во времена Декларации независимости? Откуда эта перемена в настроениях? Корень зла, - продолжал Джайлз, - в финансовой системе страны, обрекающей ее на зависимость от Англии".

Военная горячка охватила страну, в первую очередь южные и центральные штаты. Там маршировали добровольцы, бурлили митинги и демонстрации, патриоты "угощали" дегтем и перьями проанглийски настроенных торговцев. Шквал антибританских настроений увлекал за собой и федералистов, которые нашли спасительную тактику - переговоры с Англией при наращивании военной мощи на случай их провала. "Наш долг ясен, - писал оракул федералистов Эймс. - Мир! Мир! До последнего дня, пока его можно сохранить. А война, когда она придет, будет свалена на наших фракционеров как дело их рук".

В те критические дни балансирования на грани войны Гамильтон делал все возможное, чтобы предупредить или хотя бы отсрочить роковое столкновение с Англией. Он взывает к благоразумию англичан через Хаммонда, с огромным трудом тормозит принятие новых антианглийских мер в конгрессе, а главное - сдерживает Вашингтона, не уставая повторять ему, что война с Англией - это катастрофа. Силы слишком неравны: Великобритания и "народ, только что ставший государством, вчерашняя колония - если и Геркулес, то Геркулес в колыбели... Мы забываем, - увещевал он, - как мало можем ущемить сами и как сильно могут ущемить нас".

Это были весомые аргументы, особенно для главнокомандующего, знавшего цену войне и воинственности политиканов. 8 марта Гамильтон в специальном меморандуме президенту изложил программу преодоления кризиса из трех главных пунктов: укрепление портов, дополнительный набор в армию 20 тысяч человек и отправка в Лондон посла для переговоров. Через день состоялось секретное совещание федералистских лидеров конгресса. Присутствовавшие на нем сенаторы О. Эллсворт, Дж. Кэбот, К. Стронг, Р. Кинг поддержали предложения Гамильтона и направили к президенту своего эмиссара. Седовласый Эллсворт передал Вашингтону единодушное мнение своих коллег: в Лондон должен отправиться Гамильтон, "чьи качества дают ему абсолютное преимущество перед остальными". Но он "не пользуется общим доверием страны", - засомневался президент. Да и к самой идее переговоров он склонился лишь в конце марта, когда стало известно об отмене ненавистного ноябрьского указа Георга III, но слух о возможном назначении Гамильтона уже распространился, всколыхнув республиканцев.

Саму затею они принимали только как проведение переговоров "с позиции силы", требуя предварительно "показать зубы" англичанам - провести через конгресс законы о полном прекращении торговых отношений с Англией и секвестре английских долгов. "Мы уже столько от них стерпели, - сетовал Джефферсон, - что неминуемо обречем себя на оскорбления и в будущем, если только не станем вести себя сейчас очень смело". С уходом в долгожданную отставку в начале года его воинственность явно возрастала. А тут еще кандидатура Гамильтона - "ничего более оскорбительного нельзя было предложить". Он готов даже поверить сплетням о том, что Гамильтон запросит политического убежища в Великобритании ("в Америке становится для него слишком жарко"), - неудивительно, дает волю своему сарказму Джефферсон, если он там получит хорошую пенсию, как и предатель Арнольд.

Тем не менее республиканцы не спешили воспользоваться столь легким способом избавления от своего главного врага. На Вашингтона обрушился град писем, умоляющих не дать Гамильтону "продать родину Джону Буллю". Как ни хотелось казначею сесть за стол переговоров с Питтом и самому привезти желанный мирный договор, в этих условиях он вынужден был отказаться от назначения в пользу верховного судьи Джея. Президент одобрил эту кандидатуру, и 19 апреля сенат после ожесточенной перепалки утвердил назначение.

Решение начать переговоры предотвратило принятие жестких антианглийских мер, федералисты в последний момент отвели топор республиканцев и взяли дело урегулирования в свои руки. "Более дерзкого партийного маневра еще не было, - писал позже Джефферсон, - ибо это действительно попытка партии, обнаружившей утрату большинства в одной палате, принять с помощью исполнительной власти и другой палаты закон, который авторитетом договора свяжет руки враждебному органу (палате представителей. - В. П.) в его стремлении ограничить торговлю государства-патрона".

В официальных инструкциях государственного секретаря Рэндольфа перед Джеем ставились следующие задачи: заключить торговый договор на условиях неограниченного допуска американских судов в Британскую Вест-Индию, признания принципа "свободное судно - свободный груз" и исключения продовольствия из числа контрабандных товаров; добиться полного подтверждения условий мирного договора 1783 года, касающихся фортов на северо-западной границе, возвращения беглых рабов или компенсации за них, а также возмещения ущерба, причиненного американской торговле королевским указом от 6 ноября 1793 г. Другой набор рекомендаций составили Гамильтон, Кинг, Кэбот и Эллсворт. Они были готовы признать тоннажные ограничения на американские суда, допускаемые в Вест - Индию, а также пожертвовать правилом о "свободных судах". В них многозначительно отсутствовал пункт о возвращении беглых рабов, а в качестве запасной уступки англичанам резервировался отказ от повышения пошлин на английские суда и товары. Это были явно партийные рекомендации.

После отъезда Джея за океан в политической жизни наступило относительное затишье. Конгресс придерживается твердого нейтралитета, писал Гамильтон вдогонку Джею, Франция последовала примеру Англии и стала перехватывать американские суда, направляющиеся к английским берегам, что несколько успокоило антибританские страсти.

В июне Гамильтона ждал еще один успех. Специальный комитет палаты представителей по его собственному настоянию провел тщательную проверку казначейства и был вынужден полностью реабилитировать всесведущего казначея. Однако он не собирался почивать на лаврах - было ясно, что исход партийной борьбы решится не здесь. "Если миссия Джея окажется успешной, - выражал общие надежды федералистов Эймс в письме Гамильтону, - боюсь, наши милые демократы утратят слишком много влияния, чтобы быть надежными защитниками от "поползновений аристократии". Гамильтон откладывает свою отставку из-за "событий последнего времени, которые сделали перспективу мира очень проблематичной", как он объясняет Вашингтону. Урегулирование отношений с Англией было слишком важным делом, чтобы бросить его на полпути и даже чтобы полностью передоверить многоопытному Джею.

Следить за ходом самих переговоров и быстро реагировать на изменения в обстановке не представлялось возможным уже в силу самого расстояния - вести из Европы шли в среднем около месяца. Однако у Гамильтона была прямая связь с Гренвиллем через Хаммонда, и он мог использовать ее для блокирования возможных опрометчивых, на его взгляд, шагов Джея. Одним из них могла стать попытка припугнуть Англию присоединением США к странам так называемого второго "вооруженного нейтралитета" - Швеции и Дании, которые планировали создать лигу для вооруженной защиты нейтральной торговли от разбойничьих рейдов английского флота. Угроза присоединения США к этой лиге в действительности была фиктивной, так как правительство Вашингтона уже отвергло эту идею в принципе. Но она вполне могла служить средством дипломатического шантажа в переговорах с Англией, что и предусматривалось инструкциями Рэндольфа - в случае крайней необходимости.

Дабы не "спугнуть" Англию, Гамильтон решил выбить этот козырь из рук Джея. В начале июля он заверил Хаммонда, что Америка не присоединится к странам "вооруженного нейтралитета", ибо это "противоречит ее подлинным интересам". Хаммонд правильно истолковал слова генерального казначея как достоверное выражение истинных намерений кабинета и незамедлительно сигнализировал в Лондон. В итоге Гамильтон, как выразился К. Бауэре, "стоя за Джеем, держал зеркало, в котором отражались карты американской стороны для обозрения обходительного и улыбающегося Гренвилля". Этот поразительный, граничащий с изменой ход Гамильтона служит первым пунктом обвинения в пособничестве Англии, справедливо предъявленного ему историками. Вопрос состоит лишь в определении размеров ущерба.

Американские историки, начиная с профессора С. Бемиса, в 20-х годах нашего столетия впервые осветившего эти события, традиционно считали, что действия Гамильтона резко подорвали позиции Джея на переговорах и тем самым значительно усугубили унизительный характер заключенного договора. Скрупулезные и фундаментальные исследования последнего времени показали, что "неосмотрительность" Гамильтона имела более скромный эффект. Сама угроза присоединения Соединенных Штатов к странам "вооруженного нейтралитета" не была для англичан столь значительной, чтобы заставить их пойти на серьезные уступки. Создатель первого "вооруженного нейтралитета" - Россия стала к тому времени союзницей Англии, а без нее военно-морская мощь Швеции и Дании, даже при поддержке США, не имевших тогда военного флота, не могла обеспечить целей "вооруженного нейтралитета", и это отлично понимали в Лондоне. Гренвилль имел на переговорах слишком прочные позиции, чтобы дрогнуть под угрозами Джея, к которым последний, кстати, и не стремился прибегать. Это объяснялось не только военно-экономическим превосходством Великобритании, но и тем, что правительство Питта слишком хорошо сознавало как степень торгово-экономической зависимости Соединенных Штатов от Англии, так и решающее воздействие этой зависимости на политику федералистов. Пока власть в заокеанской республике принадлежала этой партии во главе с осмотрительным реалистом Вашингтоном и энтузиастом англо-американского сближения Гамильтоном, Лондону - при условии что он воздержится от крайностей - опасаться было нечего.

Поэтому исход переговоров был предопределен. Нет ничего удивительного в том, что Джей не добился выполнения даже федералистской программы, хотя подошел к этому довольно близко. Англичане согласились в течение двух лет эвакуировать свои форты на северо-западной границе, создать смешанные арбитражные комиссии для рассмотрения вопроса об ущербе, нанесенном американской торговле, и открыть свою Вест-Индию для американских судов водоизмещением не выше 70 т. А главное - была ликвидирована непосредственная угроза войны.

Но за это Джею пришлось заплатить унизительно высокую цену: запрет на секвестр английского долга, 12-летний мораторий на повышение таможенных пошлин на английские суда и товары, отказ от компенсации за беглых рабов, запрет на экспорт американского сахара, хлопка, кофе, какао и патоки в Вест-Индию, отказ от принципа "свободное судно - свободный груз", сохранение частных земельных владений англичан в Северной и Южной Каролине, туманное определение контрабанды, которое при желании можно было распространить и на продовольственные товары.

Нетрудно заметить, что эти условия ущемляли в первую очередь интересы плантаторов и отношений с Францией и лишь во вторую - торгово-промышленной буржуазии. "Договор Джея" был заключен между Англией и федералистской буржуазией США за счет Франции и аграриев-республиканцев. Это обещало ему дурную славу и трудную судьбу.

Англо-американские переговоры находились еще в самом разгаре, когда в Западной Пенсильвании разразился так называемый "бунт из-за виски", вызванный налогом на спиртные напитки и винокурни. Стихийно образовавшиеся отряды терроризировали и изгоняли сборщиков налогов, жгли дома законопослушных земляков и налоговые списки, а в конце июля взяли штурмом усадьбу главного окружного инспектора. Это был настоящий бой - с жертвами с обеих сторон. 1 августа сообщение о происшедшем достигло Филадельфии.

Гамильтон отреагировал мгновенно. Мало того, что налог на виски был самым доходным из всех внутренних налогов, бунт представлялся ему порождением "общего духа беспорядка", как он писал Генри Ли, посеянного республиканской оппозицией. К тому же это было первое серьезное антиправительственное выступление со времени принятия новой конституции. Поэтому Гамильтон расценил его как решающее испытание молодого государства: подавление бунта надлежало превратить в убедительную демонстрацию всесокрушающей государственной мощи. Речь идет о том, "сможет ли государство отстоять себя", говорил он президенту, настаивая на немедленном использовании военной силы.

Вашингтон не нуждался в уговорах - восстание Шейса было слишком свежо в памяти. Он оценил происшедшее как "удар по основам закона и порядка" и объявил о своей решимости "пойти так далеко, как только позволяют конституция и законы". Самое большее, что позволяла в таких случаях конституция, - это созыв ополчения соседних штатов. В отсутствие Нокса, отлучившегося для присмотра за своими землями, Гамильтон с согласия Вашингтона взял на себя обязанности военного министра и с энтузиазмом принялся готовить карательную экспедицию.

Как всегда в критические моменты, из-под его пера вперемежку с циркулярами и ведомостями вылетают полемические статьи, на сей раз - под подписью "Туллий". Псевдоним должен был напоминать о борьбе Цицерона против заговора Катилины. Доводы "Туллия" просты: налог на виски отождествляется с законами и конституцией, конституция - со священной волей народа, а сопротивление налогам соответственно - с подрывом прав большинства. Вопрос, оказывается, сводится к тому, "будет ли править большинство". Пользуясь случаем, Гамильтон растолковывает соотечественникам смысл республиканской добродетели, заключающийся в законопослушании. "Большая и хорошо организованная республика вряд ли может утратить свою свободу иначе как по причине анархии, к которой ведет неуважение к законам". "Государство, - демонстрирует "Туллий" железный кулак буржуазного правопорядка, - подразумевает контроль закона или силы. Если закон разрушается, его заменяет сила".

В конце октября 12 тысяч "стражей законности" (из расчета по два на каждого исчисленного бунтовщика) во главе с Вашингтоном и Гамильтоном выступили в западную Пенсильванию, дабы сокрушить "гидру анархии", как выразился генеральный казначей. Объединенный отряд ополчения состоял преимущественно из зажиточных филадельфийцев, а также жителей Нью - Джерси и Вирджинии, среди которых были и республиканцы. "Виски бойз" поначалу были настроены решительно: "Мужчины, взращенные на виски, уничтожат армию водохлебов". Однако при виде столь превосходящей силы неприятеля фермеры мгновенно рассеялись. "О мятяже кричали, против него вооружались, но нигде не смогли обнаружить", - насмешничал Джефферсон в письме Монро. Перед друзьями он не скрывал своего сочувствия пенсильванцам, называл налог на виски "бесчеловечным", а действия мятежников просто "небольшим буйством".

Не встретив и следа сопротивления, Гамильтон и сменивший Вашингтона губернатор Вирджинии Г. Ли погнали свой отряд через Аллеганские горы, чтобы водрузить знамя победы в самом сердце мятежного Запада. Гамильтон лично руководил допросами пленных, но все его рвение оказалось напрасным: главные зачинщики сумели скрыться, "преступную" связь видных республиканцев с мятежниками доказать не удалось. Из пойманной "мелочи (числом 150 человек. - В. П) лишь двое бедных негодяев, - писал Гамильтон, - были осуждены на смерть: один - почти идиот, другой - жалкий попутчик в деле мятежа". Вашингтон помиловал обоих, на том великий поход и кончился.

Генеральному казначею положительно не везло с военной славой. Республиканская пресса открыто высмеивала незадачливого полководца и "крестовый поход кредиторов, спекулянтов и банковских директоров" против бедняков. Гамильтон молча сносил оскорбления ("Давно уже я научился ни в грош не ставить "общественное мнение", - писал он Вашингтону), оставив за собой решающий ход. Ему удалось убедить президента и даже Рэндольфа в том, что бунт развязали демократические республиканские общества Пенсильвании.

Вашингтон уже со времен Женэ относился неприязненно к этим франкофильствуюшим организациям, и последние беспорядки переполнили чашу его терпения. В ноябрьском послании конгрессу он описал возникновение и подавление бунта, связав его с деятельностью "антигосударственных самочинных обществ". Цель Гамильтона была достигнута. Проклятие президента рикошетом ударяло по республиканской оппозиции в целом, к которой эти общества примыкали с левого фланга. Для республиканцев направление удара было очевидным. "Расчет делался на то, - говорил Мэдисон, - чтобы связать демократические общества с отвращением к бунту, республиканцев в конгрессе с самими обществами, а президента выставить напоказ как главу враждебной им партии". Продолжая свято верить в то, что он выше всех партийных распрей, Вашингтон на деле все теснее сближался с федералистами.

Демарш президента заставил Джефферсона на время забыть о хозяйственных делах. "Осуждение демократических обществ, - писал он Мэдисону, - один из чрезвычайных актов наглости фракции монократов, которые мы наблюдаем в таком множестве. Остается удивляться, как президент мог позволить себе стать инструментом такого наступления на свободу дискуссий, слова и печати". Именно с этого момента он начинает всерьез сомневаться в мудрой беспристрастности Вашингтона.

Новые козни "монократов" растравляли старые обиды, которые тяжким грузом разрушенных надежд осели в душе Джефферсона. Страну по-прежнему вели не в том направлении. "Я напрасно искал оправдания вооружению одной части общества против другой, объявлению гражданской войны, долготерпению перед пинками и издевательствами наших врагов и выступлению из-за пустяков против наших друзей; оправдания увеличению государственного долга на миллионы и т. д. и т. п..." Отшельник Монтичелло ничего не забыл, но, скорбя о том, до чего довели страну федералисты, отнюдь не рвался в бой - "свою отставку я не променяю на все блага вселенной". Он надеется на изменение соотношения сил в конгрессе, на скорый уход со сцены Гамильтона и подспудно наводит Мэдисона на мысль о "более величественном и действенном посте" для него - президентском.

Что же касается Гамильтона, то для него год заканчивался неплохо. От Джея пришло сообщение о благополучном завершении переговоров, в стране установился порядок, оппозиция приумолкла. Однако пять лет государственной службы оставили его с "чистыми и пустыми руками", как острил Эймс, предельно измотанным и обремененным все растущей семьей. Особенно тяготило затянувшееся безденежье. Этого никак не мог понять Талейран, сблизившийся с Гамильтоном за время своей двухлетней эмиграции в Америке. Часто видя поздней ночью свет в кабинете Гамильтона, он задавался вопросом: как может этот человек, которого он ставил потом вровень с Наполеоном, сидя на миллионах, сам оставаться в стесненных обстоятельствах?

Когда создавалась американская республика, подразумевалось, что управлять ею будут люди обеспеченные, привлекаемые на службу отечеству, подобно древним римлянам, не жаждой обогащения, а чувством общественного долга. Однако вскоре богатых энтузиастов поубавилось, а прочие явно не могли удовлетвориться тем, что имели. Рэндольф, например, человек среднего достатка, за годы службы наделал долгов на 50 тысяч, которые его потомки выплачивали почти 100 лет. Трехтысячного жалования Гамильтона не хватало даже на светские расходы, и ему грозила судьба Рэндольфа. Выбора уже не оставалось, нужна была по крайней мере передышка - и обстановка тому благоприятствовала. "Пусть моя отставка вас не тревожит, - писал Гамильтон свояченице Анжелике Чёрч, с которой, как уверяли злые языки, его связывали не только родственные узы, - в обществе все в порядке. С бунтом благополучно покончено. Государство укрепило свою репутацию и мощь, а наши финансы - в самом цветущем состоянии. Внеся вклад в укрепление национальных финансов, я удаляюсь, чтобы немного заняться своими собственными, которые явно в этом нуждаются".

Оставалось только сдать дела Оливеру Уолкоту и сделать последние распоряжения. Гамильтон сочиняет прощальное послание - план выкупа государственного долга. Противники не верили своим глазам - главарь "монократов" отказывается увековечить господство кредиторов! Тем не менее они дружно высказались против его проекта, ибо он был рассчитан на 30 лет и предусматривал сохранение всех внутренних налогов до 1801 года, а налоги, разумеется, были еще менее популярны, чем государственный долг. Между тем в действиях Гамильтона не было ничего сверхъестественного. Политическая цель государственного долга как цемента союза была достигнута, государственный кредит обрел устойчивость, и теперь можно было вернуться к ортодоксальной экономической мудрости. Доклад завершался настоящим гимном "бессмертному" кредиту и наставлением беречь его, как зеницу ока.

Последний доклад Гамильтона был представлен конгрессу 16 января 1795 г., а 31 января генеральный казначей стал частным гражданином американской республики. Впереди спокойная доходная юридическая практика и маленькие радости тихой жизни, которым уже давно предавались многие друзья военных лет. Бывший адъютант Вашингтона Джеймс Макгенри пишет ему: "Я строил дома, обрабатывал поля, сажал деревья и сады, забавлялся небольшими эссе, раз в год писал стишки для удовольствия жены, время от времени обзаводился детьми и всегда чувствовал себя счастливым. Почему бы и тебе не заняться тем же?" Роберт Трауп предлагал другое - спекуляции государственными бумагами с привлечением иностранного капитала. "Ты же знаешь, что без состояния человек - ничто в этой жизни".

Ответ Гамильтона многое проясняет в его планах и настроениях. Он отказывается от предложения Траупа, но не из принципиального отвращения к спекуляции, а "потому, что на свете всегда должны быть дураки, которые жертвуют личными интересами во имя общественных, получая взамен поношения и неблагодарность; потому, что, как нашептывает мне тщеславие, я должен быть одним из этих дураков и держать себя в состоянии, наиболее пригодном для оказания услуг... Предстоящая игра может оказаться решающей. Ставкой в ней может стать не что иное, как подлинная свобода, собственность, порядок, религия и, конечно, головы. Я сделаю все возможное, чтобы защитить твою и свою... Быть может, это чрезмерная утонченность, это гордость, я знаю! Но она есть часть моего плана быть верным самому себе".

Нет, не для Гамильтона была тихая гавань семейного счастья. Даже в час удаления от дел он не мыслил себя вне политики. Слишком много вложил он в это государство, чтобы безучастно наблюдать за его дальнейшим курсом. Борьба не окончена, честолюбие не удовлетворено. Траупу все это казалось нелепым донкихотством: "Как я уже не раз говорил, вашим друзьям когда-нибудь придется схоронить вас за свой счет".

Страна между тем уже стояла на пороге новых потрясений, которые потребовали от Гамильтона предельного напряжения сил.

* * *

"Договору Джея" не везло с самого начала. Судно, на котором его текст переправлялся в Америку, перехватили французы, и предусмотрительный курьер выбросил его за борт. Копия в пути тоже задержалась и достигла Филадельфии лишь 7 марта 1795 г. - через три дня после роспуска потерявшего терпение конгресса. "...Договор должен говорить сам за себя", - писал Вашингтону Джей, оставшийся в Англии для лечения. Это его решение оказалось весьма удачным, оно сохранило Джею не только здоровье, но и, возможно, саму жизнь. Договор, действительно, говорил сам за себя - его тягостные условия превзошли худшие опасения федералистов. Гамильтон сразу же принялся спасать соглашение, хотя в разговоре с Талейраном окрестил его "отвратительным", а самого Джея - "старой бабой". Винить, впрочем, нужно было самого себя. Когда терзаемый сомнениями Вашингтон спросил его совета, он был уже во всеоружии и ответил подробным, на сорока страницах разбором договора. Гамильтон использовал всю свою изобретательность, чтобы доказать его приемлемость: серьезное возражение, в сущности, вызывает только статья 12, касающаяся запрета на экспорт, писал он, ибо никто не может запрещать Соединенным Штатам экспортировать свою собственную продукцию. В целом же важнейшее значение соглашения, подчеркивал экс - казначей, в том, что оно "закрывает основные противоречия между двумя странами.., дает нам возможность избежать, наконец, вовлечения в ужасную войну, разрушающую ныне Европу, и сохранить для себя состояние мира на значительный срок".

Вместо того чтобы вдаваться в подробности унизительных немедленных последствий договора, Гамильтон умело акцентирует тему долгосрочных выгод страны. "По здравом размышлении, величайший интерес страны во внешних сношениях - это мир. Степень торговых преимуществ, приобретаемых по тем или иным соглашениям, гораздо менее существенна. В условиях мира сама сила обстоятельств позволит нам быстро продвинуться в торговле. Война, разразись она сейчас, нанесет глубокую рану нашему росту и процветанию. Если же мы избежим войны еще 10-12 лет, то сможем встретить ее тогда с большими силами, заявить и энергично отстоять любые справедливые притязания на большие торговые преимущества, чем те, которыми обладаем сейчас". Вашингтон был "чрезвычайно удовлетворен" доводами бывшего адъютанта. При ретроспективном взгляде Гамильтон во многом оказался прав. "Договор Джея" вовсе не поработил Соединенные Штаты. Издержки "худого мира" с Лихвой компенсировались преимуществами нейтральной торговли. Общий ее объем за 1791-1800 годы увеличился на 260% и превысил 200 миллионов долларов. Экспорт вырос с 19 до 94 миллионов, причем более половины его приходилось на реэкспорт - посредническую торговлю между европейскими государствами и их колониями. Это был подлинно "золотой век" торгового мореплавания США, как назовут его потом историки. "В то время как великие торговые нации ссорились из-за мировой фрахтовой торговли, - писал американский экономист Э. Богарт, - Америка утащила кость, за которую они грызлись".

С другой стороны, резкий проанглийский крен, зафиксированный "договором Джея", неминуемо должен был обострить отношения с Францией. Угроза одной войны сменялась угрозой другой. Но все это выявилось несколько позже.

Созванный на специальную сессию сенат одобрил договор 20 голосами против 10 с оговоркой о статье 12. Сенаторы торжественно поклялись хранить обсуждение в тайне, но нашлись республиканцы, которые передали текст договора в редакции своих газет. Страна, и без того взбудораженная пугающими слухами, буквально взорвалась. Удар пришелся по самому чувствительному месту - молодому национальному самолюбию. Для широких масс договор поставил точки над "i": федералисты теперь полностью ассоциировались с раболепием перед ненавистной Англией, а республиканцы - с продолжением героической традиции освободительной борьбы.

4 июля - в день независимости - отряды кавалерии в столице разгоняли демонстрации вокруг пылающих чучел Джея. Депутация во главе с А. Далласом и судьей Т. Маккином торжественно сожгла текст договора перед домом английского посла. Дело дошло до уличных драк и поединков. Гамильтон также не остался в стороне: вызвал на дуэль Дж. Никольсона - бывшего морского офицера, члена нью-йоркского Демократического общества, который обозвал его "подстрекателем-тори". Никольсон извинился, но столкновения с "большим зверем" - народом Гамильтон не избежал. На одном из митингов в Нью - Йорке его забросали камнями, прежде чем он заговорил. Окровавленный оратор успел лишь произнести: "Если вы прибегаете к таким сокрушительным аргументам, мне остается только уйти". Кинг острил: "Они хотели вышибить вам мозги, чтобы сравняться с вами". Но Гамильтону было не до острот. Волнения настолько встревожили его, что, не полагаясь на нью-йоркское ополчение, он попросил преемника Нокса Тимоти Пикеринга отменить приказ о выступлении в поход регулярных воинских частей. Лучше гражданская война, чем война с Англией. Это и было сделано. Вспышки насилия даже играли на руку федералистам, принявшим позу защитников закона и государства. "Договор пройдет, невзирая на чернь", - упорствовал Эймс.

Празднование 4 июля в Филадельфии

Республиканцы атаковали "договор Джея" со своих принципиальных позиций. Мало того, что он по всем статьям ущемлял материальные интересы плантаторов, договор лишал республиканцев самого действенного оружия против Англии - возможности торговой дискриминации и к тому же подрывал если не букву, то дух союза с Францией.

Джефферсон, только что давший обет не читать газет, опять оказался вовлеченным в закрытую политическую дискуссию. В письмах он называл договор "союзом Англии и англоманов против конгресса и народа Соединенных Штатов", "памятником глупости или предательства". "Говорят, - выражал он мнение земляков и свое собственное, - что, пока все были заняты в трюме починкой парусов, сращиванием концов - каждый своим делом, а капитан сидел в каюте с вахтенным журналом и картой, мошенник-лоцман завел корабль во вражеский порт". В данном случае Джефферсон не имел в виду лично Гамильтона, однако, знай он все обстоятельства подготовки и заключения "договора Джея", он бы наверняка еще до профессора Бемиса заключил, что это был, по существу, "договор Гамильтона". Пока вирджинец по-прежнему воздерживался от непосредственного вовлечения в политическую борьбу, ограничиваясь приватными выражениями солидарности с делом республиканцев.

Их пресса неистовствовала, особенно выделялся голос "Катона" - Роберта Ливингстона. Гамильтон решил нанести массированный ответный удар, чтобы сразу подавить огневые точки противника. По примеру "Федералиста" он создал синдикат под названием "Камиллус" в составе Кинга, Джея и себя самого. Выбор псевдонима был, как всегда, не случаен: именно этот герой Плутарха отогнал когда-то галлов от ворот Рима. Из 38 статей "Камиллуса", вышедших с конца июля 17% года, Гамильтон написал 28, задуманных как энциклопедия внешнеполитического реализма, очищенного от эмоций и морализирующих сентенций. Здесь Гамильтон проявляет редкую изощренность и красноречие для доказательства одной простой мысли: США - еще слабая страна и потому должны жить строго по средствам, тщательно соизмеряя свои желания и возможности; роскошь эмоциональных импульсов и завышенных притязаний им пока не по карману. "Мощное государство зачастую может себе позволить риск надменно-резкого тона в сочетании с правильной политикой, но государству слабому это практически недоступно, без того чтобы не впасть в опрометчивость. Мы относимся к этому последнему разряду, хотя и являемся зародышем великой империи".

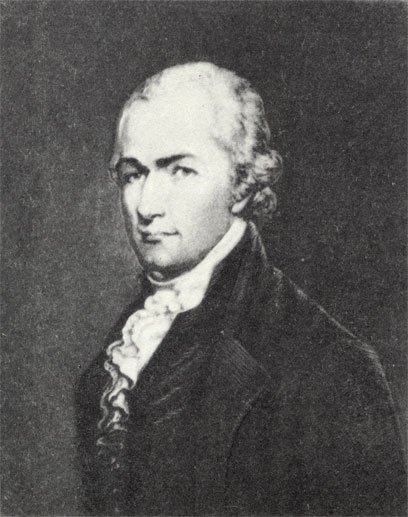

Тридцатилетний Гамильтон

Гамильтон не устает подчеркивать, что сие прискорбное состояние для США не вечно, дайте только срок - и будущая империя заговорит совсем иначе: "Через 10-20 лет мира мы сможем в наших национальных решениях взять болеее высокий и повелительный тон", а пока "надо напрягать всю нашу ловкость и осторожность, чтобы удержаться от войны как можно дольше и оттянуть до поры зрелости ту борьбу, для которой детство плохо приспособлено... Мы должны быть достаточно разумны, чтобы видеть, что сейчас неподходящее время для пробы сил".

Тем более, что и глобальный "баланс сил" складывается в пользу Великобритании; на ее стороне не только Испания и Австрия, но к другая "величайшая держава Европы - Россия, славящаяся упорством в достижении своих целей". Она может стать "огромной гирей на чаше весов" европейских войн, ибо и самой Франции, прозорливо замечает Гамильтон, "разумеется, не справиться с Россией". В заключение "Камиллус" вдохновенно воспевает компромиссы - "отдушину для национальной гордости", "мост, по которому противоборствующие страны могут отступить с честью и без кровопролития с поля соперничества".

Эти взвешенные рассуждения "Камиллуса" стали в США каноническими, но в целом здесь гораздо больше, чем в "Федералисте", ощущаются чисто партийные, конъюнктурные моменты. Сказывалось крайнее напряжение политической борьбы. Гамильтон обвиняет республиканцев в "разжигании народного недовольства" и "использовании его в своекорыстных целях"; грозит гражданской войной, которая неизбежно вспыхнет в случае войны с Англией "ввиду происков некоей партии, глубоко зараженной принципами якобинства". Он едко высмеивает жалобы республиканцев Юга на "аморальное" поведение Англии в вопросе возвращения беглых рабов - гораздо аморальнее "вернуть в рабство людей, уже получивших освобождение".

Удары "Камиллуса" сыпались с беспощадной методичностью в течение всей второй половины 1795 года. Вашингтон одобрительно кивал головой, но некоторые из федералистов сочли рвение Гамильтона чрезмерным. "Орел Юпитера держит в своих когтях молнии, но мечет их не в титанов, а по воробьям и мышам", - изрек Эймс. По достоинству оценили "Камиллуса" и противники. Находясь под свежим впечатлением от статей, Джефферсон дал самую лестную характеристику талантам своего врага, которые, впрочем, он всегда ценил высоко. "Гамильтон - это подлинный колосс антиреспубликанской партии, он один стоит целого войска,- писал он Мэдисону. - Они (федералисты. - В. П.) уже очутились в ущелье, где с ними можно покончить, но чрезмерная успокоенность республиканцев позволит его талантам и неутомимости вытащить их оттуда. С нашей стороны он встречает лишь посредственный отпор; откровенно говоря, когда он вступает на сцену, никто кроме вас не может противостоять ему. Ради бога, возьмитесь за перо и дайте фундаментальный ответ". Но Мэдисон на сей раз не стал вступать в единоборство. Недавно обретенное супружеское счастье с милой Полли Тодд совсем не располагало к столь изнуряющим баталиям.

При всех своих полемических достоинствах "Камиллус" не мог решить исход борьбы вокруг "договора Джея". Весь июль Вашингтон не решался поставить под ним свою подпись, что положило бы конец формальностям. Под влиянием Гамильтона и других видных федералистов он, наконец, склонился к подписанию, но в этот самый момент пришло известие о новом королевском указе от 25 апреля, приравнивавшем продовольствие к контрабанде и фактически запрещавшем экспорт американского продовольствия во Францию.

Столица США - Вашингтон (1800 г.)

Недальновидность и бесцеремонность англичан привели в отчаяние даже Гамильтона. "Английское правительство - такие же идиоты или мерзавцы, как наши якобинцы!" - взорвался он и в сердцах посоветовал Вашингтону отложить ратификацию до отмены злополучного указа. Вашингтон через Рэндольфа сообщил об этом решении Хаммонду. Тот предложил отменить указ... на время ратификации. Возмущенный цинизмом лощеного молокососа, Вашингтон отшвырнул все бумаги и 15 июля непроницаемо-мрачный скрылся в Маунт - Верноне. Федералисты подверглись пытке мучительного ожидания. "Если отсрочка завершится отказом, мы пропали, - паниковал Д. Кэбот. - Вся существующая система погибнет". Влиятельный Эллсворт предсказывал: "Если президент не решит быстро и правильно или решит неверно, счастливый жребий изменит ему". Однако энергичный преемник Гамильтона Оливер Уолкот, в отличие от прочих, не терзался, а действовал. 30 июля он сообщил Гамильтону: "Я нашел нить, которая выведет нас из любого лабиринта". Что это была за нить?

Несколькими месяцами раньше английская разведка перехватила секретное донесение французского посланника в США Д. Фосе. Из него следовало, что государственный секретарь Рэндольф не только доверял Фосе государственные секреты, но и просил денег якобы для поддержки "бунта из-за виски". В критический для судеб договора момент Хаммонд ознакомил своих доверенных лиц из партии федералистов Уолкота и Пикеринга с этим компрометирующим Рэндольфа и Францию документом. Он рассчитал верно. Министры немедленно вызвали Вашингтона из Маунт - Вернона и рассказали ему все. Президент допросил, а затем сместил Рэндольфа и 11 августа принял решение подписать договор с Англией. В конце августа он уже поручил Гамильтону, и в отставке остававшемуся его главным советником, подготовить проект послания конгрессу с обоснованием "договора Джея", а также спросил его мнение относительно будущего состава кабинета.

Историки расходятся в оценке причин этого поворота Вашингтона. Интересно, что 10 августа Гамильтон через Уолкота вновь рекомендовал президенту подписать договор, отступив от своей предыдущей позиции. Учитывая влияние Гамильтона на Вашингтона, это вполне могло быть решающим толчком, а дело Рэндольфа - лишь последней каплей.

Вашингтон вновь бросил свой еще огромный авторитет на чашу весов в пользу федералистов, но и его уже не было достаточно. Оппозиционная пресса неустанно размывала ореол "отца страны". "Праведный гнев уязвленного и оскорбленного народа не достиг глаз Святого Вашингтона", - саркастически писала газета "Аврора". Республиканцы не собирались сдаваться. Обе партии предельно драматизировали ситуацию. "Подлинное спасение нашей страны зависит от поражения договора", - уверял Д. Бэкли, правая рука Мэдисона, нью-йоркского республиканца де Бит-Клинтона. Неудивительно, что партийная вражда достигла небывалого доселе эмоционального накала. "Принципиальная разница между республиканцами и монократами настолько велика и очевидна, - писал Джефферсон Джайлзу в декабре 1795 года, - что держаться середины было бы также аморально, как болтаться между партиями честных людей и мошенников". Федералисты, естественно, так же смотрели на республиканцев.

Последний шанс сорвать договор представился республиканцам в конце февраля 1796 года, когда палата представителей приступила к рассмотрению вопроса о выделении ассигнований на создание арбитражных комиссий во исполнение "договора Джея". Здесь и развернулось решающее сражение. Палата затребовала от президента все документы, относящиеся к заключению договора. Вашингтон по совету Гамильтона наотрез отказался предоставить их - к восторгу федералистов. "Будь прокляты его добродетели, они губят страну!" - вырвалось у Джефферсона в частном письме. В ответ первый в истории США кокус (совещание партийной фракции) республиканского руководства в палате постановил отказать в ассигнованиях. 15 апреля Мэдисон внес соответствующую резолюцию. Отказ в ассигнованиях означал бы торпедирование договора.

Разгорелись ожесточенные двухнедельные дебаты, которые вели, с одной стороны, Мэдисон, Галлатин, Ливингстон и Джайлз, с другой - Сэджвик и Грисвольд. Одновременно обе фракции пытались завоевать общественность путем митингов, петиций и т. д. Профедералистские деловые круги не остановились перед прямым экономическим бойкотом и шантажом. Они нагнетали страхи перед угрозой войны и призывали к верности президенту. В результате этой психологической обработки уверенный перевес республиканцев сократился "путем перебежек и отлыниваний до восьми-девяти голосов" и "продолжал таять вплоть до решающего дня", жаловался Мэдисон Джефферсону 23 апреля.

Альберт Галлатин

Исход борьбы все же оставался неясным, и Гамильтон даже подготовил план действий на случай отказа палаты в ассигнованиях: президент заявляет протест палате - сенат рекомендует ему приступить к исполнению договора - Вашингтон приносит извинения Англии. "От этого зависит слава президента и безопасность конституции. Здесь все пойдет в ход", - отмечает он.

Наконец, 29 апреля было проведено первое голосование - 49 против 49! Напряжение достигло предела. И тогда пробил "звездный час" Фишера Эймса. До синевы изнуренный долгой болезнью, он все же добрался до конгресса и вложил все свое знаменитое красноречие в короткую и страстную проповедь, потрясшую собрание. Он призвал конгрессменов "остановиться и подумать о неизбежных и очевидных опасностях прежде, чем шагнуть в бездонную черную пропасть". Отвергнуть договор - значит оставить пограничные форты в руках англичан - подстрекателей индейцев. И тогда "тьму ночи озарит пламя пожарищ ваших жилищ. Ты отец - кровь сыновей оросит твое кукурузное поле. Ты мать - военные кличи нарушат покой младенца в колыбели... Сегодня мы должны держать ответ перед вдовами и сиротами, которых породит наше решение, перед несчастными заживо сожженными, перед своей страной, совестью и самим богом". Сентименты разбавлялись метафоризированными подсчетами грядущих барышей: "Огромный урожай нашего нейтралитета - всего лишь семена, которые, если их посеять, дадут не поддающуюся измерению жатву процветания". И напоследок - пронзительные, проникающие в сердце слова: "Моя непосредственная заинтересованность в происходящем меньше, чем у кого бы то ни было. Ни у кого из вас нет меньших шансов, чем у меня, быть свидетелем всех последствий. И все же, если ваш голос поднимется против, даже я, сколь ни слаба и почти сломлена моя жажда жизни, могу пережить правительство и конституцию своей страны".

"Боже, как он велик!" - прослезился кремнеподобный Джон Адамс, а с ним и многие другие. На следующий день палата одобрила выделение ассигнований 51 голосом против 48. По наивно-романтизированной версии этих событий победа федералистов целиком и полностью является заслугой "златоуста" Эймса. В действительности же дело решали не столько красивые слова, сколько некрасивые дела, ибо за кулисами шла отчаянная схватка за несколько голосов колеблющихся республиканцев Нью-Йорка, Пенсильвании и Мэриленда, которые держали баланс голосования. В ход пускались любые средства - от подкупа до шантажа. Ф. Мулленберга, например, "достали" через сына, влюбившегося в дочь одного федералиста. "Если вы не отдадите нам свой голос, ваш сын не получит мою Полли", - предупредил один родитель другого. Мулленберг выбрал счастье сына. Другие просто не явились на голосование. Семь перебежчиков-республиканцев против трех у федералистов решили исход схватки.

Причина поражения, с горечью писал Мэдисон в Монтичелло, заключается прежде всего в "нестойкости, глупости, порочности и дезертирстве наших друзей". При всем этом голосование показало, что в конгрессе сложились две очень сплоченные партийные группировки: 93% федералистов голосовало против 87% республиканцев, доля независимых беспартийных членов упала с 42% в 1790 году до 7% в начале 1796 года. Сплачивание республиканцев реально возглавлял Мэдисон, который в то время оставался действующим руководителем своей партии. Джефферсон был скорее символическим лидером - образ всесведущего закулисного режиссера, руководящего всеми действиями из Монтичелло, существовал лишь в воображении его самых лютых врагов.

Горечь поражения не затуманила проницательного взгляда Джефферсона и не подорвала его оптимизма. Он видел, что победа далась федералистам дорогой ценой: их покинули последние южане, а также значительная часть судовладельцев, промышленников и торговцев, задетых условиями "договора Джея". Кроме того, федералисты оказались дискредитированными в глазах широких масс как прислужники ненавистной английской короны, а популярность республиканцев возросла. Именно к этому времени складывается широкая коалиция республиканской партии - к плантаторам и фермерам начинает примыкать часть городской буржуазии и ремесленников, страдающих от английской торгово-промышленной конкуренции. В долгосрочной перспективе все это должно было дать свои плоды. В получившем впоследствии широкую огласку письме Джефферсона своему старому итальянскому приятелю Филиппу Маццёи (апрель 1796 г.) чувство оптимизма сочетается с прогрессирующим разочарованием в Вашингтоне. "Вас хватил бы удар, если бы я назвал имена отступников, предавшихся этим ересям (т. е. монархическому англофильству. - В. П.), людей, бывших Самсонами на поле брани и Соломонами в государственных делах, но оказавшихся преданными продажной Англией. Короче, мы сможем сохранить свободу, которую получили, только неустанными трудами и лишениями. Но мы сохраним ее: перевес сил и средств на стороне добра столь велик, что исключает опасность применения против нас силы. Мы должны лишь пробудиться и разорвать лилипутские веревки, которыми они связали нас во время первого сна после тяжелых трудов". Нынешняя сила федералистов, верно предвидел Джефферсон, вскоре обернется их главной слабостью. "Ничто не может поддержать их, кроме колоссальных заслуг президента перед народом, - писал он в июле Монро, - и с его отставкой преемник, если окажется монократом, будет опрокинут республиканскими убеждениями избирателей, а если республиканцем, то, конечно, даст ход этим убеждениям и восстановит гармонию между правителями и управляемыми. А пока - терпение..."

Джефферсон ошибался в одном - надеясь, что правое дело восторжествует без его непосредственного участия. В год выборов республиканцы не собирались держать втуне огромный политический капитал - имя Томаса Джефферсона. Репутация революционных лет, достойная служба во Франции, отождествление с делом республиканизма в 1790-1793 годах и даже последующий выход из правительства-все превращало его в наиболее популярного лидера партии.

Об этом твердили ему Мэдисон, Монро, Джайлз и даже А. Бэрр, совершивший далекое паломничество из Нью-Йорка в Монтичелло. Джефферсон в письме Рутледжу смиренно утверждал: "Тщеславие мое давно умерло.., я не рвусь править людьми". Он просит только одного - дать ему возможность продолжать "сажать горох, зерно и прочее...". Похоже на категорическое отречение? Но процитируем то же письмо дальше: "...до тех пор, пока наши восточные друзья (федералисты. - В. П.) будут бороться со штормом, который собирается над нами, и, возможно, потонут в нем. Сейчас, конечно, не время домогаться руля".

Надвигавшимся штормом было неминуемое резкое обострение отношений с Францией после утверждения "договора Джея", и Джефферсон вовсе не хотел таскать каштаны из огня для федералистов. Он согласен разве лишь на пост вице-президента, который, с одной стороны, даст ему возможность находиться у центра событий и, с другой - оставит достаточно времени, чтобы наслаждаться "философскими вечерами зимой и сельскими полднями летом". Философствовать и сажать горох - пока шторм не утопит "восточных друзей". Покуда он отмалчивался, но и этого молчания для его приверженцев было достаточно, чтобы начать продвигать его кандидатуру. "Война скоро начнется вновь, - предсказывал летом 1976 года Эймс. - Вопрос о том, кому быть президентом и вице-президентом, положит конец вооруженному нейтралитету. Нашим кандидатом будет мистер Адаме, их - Джефферсон".

* * *

Выборы 1796 года стали, по существу, первыми настоящими президентскими выборами в истории США. Уход Вашингтона был делом решенным, и впервые высший государственный пост реально оспаривался представителями двух соперничающих партий. Вице-президент Джон Адамс являлся если не абсолютно бесспорным, то единственно возможным кандидатом федералистов, который мог рассчитывать на широкую поддержку по всей стране. Наряду с Джефферсоном Адамс был одним из последних знаменитых "отцов-основателей", остававшихся к тому времени на национальной политической арене. Среди федералистов в популярности с Адамсом мог бы поспорить только Джей, но его большую политическую карьеру перечеркнул злополучный договор. Что касается Гамильтона, то даже он сам не обманывался насчет неприемлемости собственной кандидатуры. Единственное подобное предложение поступило к нему от легислатуры торгового Род - Айленда - скромный утешительный приз.

Послужной список Адамса, с точки зрения федералистов, был далеко не безупречен. В бытность свою вице-президентом он в основном поддерживал их программу, но не скрывал своей неприязни к банкам и высоким налогам и сохранял дружеские отношения с Джефферсоном и некоторыми другими республиканцами. Даже в своем теоретическом консерватизме он слыл "еретиком" среди "правоверных" федералистов. Адамс не доверял аристократии так же, как и народу, и потому стоял за строго сбалансированное правление, в котором аристократический сенат сдерживался бы подлинно демократической палатой. В отличие от большинства собратьев - политиков, он не умел приноравливаться к вкусам публики, не укрывался псевдонимами, а открыто и методично излагал свои взгляды в пухлых тяжеловесных трактатах. Последняя и самая главная проблема состояла в том, что его сильно недолюбливал сам некоронованный глава партии - Гамильтон. Их обоюдная неприязнь зародилась еще в 1788 году, когда Гамильтон тайно маневрировал в президентских выборах против Адамса, чтобы обеспечить победу Вашингтону. С тех пор между ними установились холодные отношения: психологически они были несовместимы, а главное - Адамс был не таков, чтобы стать послушной глиной в руках Гамильтона. Однако первый был необходим второму для решения главной задачи: "Все личные и частные соображения надо отмести, все должно служить великой цели - исключить Джеффер-сона!" А уж затем можно было подготовить и "исключение" самого Адамса.

План Гамильтона на этот счет был прост: в те годы избиратели голосовали за кандидатов на два высших поста в государстве попарно, не делая между ними различий, и получивший большее количество голосов становился президентом, а меньшее - вице-президентом. Поэтому нужно сделать так, чтобы федералистский кандидат в вице-президенты получил больше голосов, чем Адаме. Вначале на роль дублера предлагался ветеран Патрик Генри, обратившийся к тому времени в федералиста, а после его отказа - Томас Пинкни из Южной Каролины. Он получил известность после того, как ему удалось заключить в 1795 году договор с Испанией, временно открывший американцам доступ к Миссисипи. (Испанцы пошли на эту уступку во многом из опасений, что будет создан англо-американский союз, предвестием которого им представлялся "договор Джея".) Кандидатура Пинкни понравилась Гамильтону - неопытный в большой политике, всем ему обязанный, Пинкни будет послушным президентом. Его расчет строился на том, что на Северо - Востоке Пинкни получит равное с Адамсом количество голосов, а на Юге, в первую очередь в Южной Каролине, удастся "оторвать" от непопулярного там Адамса несколько решающих голосов в пользу каролинца Пинкни.

К лету 1796 года обе партии были уже готовы к решающей схватке и ждали только одного - публичного отказа Вашингтона от переизбрания на третий срок. Президент следовал совету Гамильтона "тянуть с заявлением как можно дольше", чтобы оставить оппозиции меньше времени для развертывания избирательной кампании. Лишь 19 сентября, за полтора месяца до самих выборов, Вашингтон огласил свое знаменитое "прощальное послание" - пожалуй, самый известный результат его сотрудничества с Гамильтоном.

Еще в мае президент послал ему примерные тезисы, в которых выделялись две темы: воздержание от политических связей с Европой и укрепление союза в противовес партийной вражде. Бережливый Вашингтон присоединил к ним и первый проект послания, написанный Мэдисоном еще в 1792 году в духе торжественной оды республиканизму, но предоставил Гамильтону свободу "придать материалу любую форму". Сознавая политическую и историческую значимость документа, Гамильтон отнесся к поручению с предельной ответственностью. Необычно долго для человека, всегда писавшего в большой спешке, - почти три месяца трудился он над посланием, тщательно взвешивал каждое слово, пробовал на звучание каждую фразу, не раз перечитывал написанное жене. Скупые тезисы Вашингтона он развил и связал воедино, воплотив в стройную систему доказательств, добавил свои аргументы и акценты, убрал нотки личной обиды президента и отлил все в монументальную художественную форму.

"Моей целью, - пояснял он Вашингтону, - было сделать этот документ важным и полезным надолго.., отразить в нем мысли и чувства, способные выдержать испытание времени, и содействовать вашей грядущей славе". В итоге небольшая ритуальная речь превратилась в политическое завещание Вашингтона, кредо всей партии федералистов и один из самых известных документов американской истории.

Увидев текст, Вашингтон был приятно изумлен и лишь чуть подправил стиль. За исключением краткой вводной части, где объявляется решение президента уйти в отставку, все обращение состоит из "советов старого и преданного друга" американскому народу. Обыкновенно оно приводится в качестве библии изоляционизма США, и только. В действительности же внешней политике отводится лишь заключительная часть документа, а основное место в нем уделено внутренним вопросам, главным образом опасности оппозиционных партий и межпартийной вражды вообще. Прежде всего Вашингтон завещает беречь и крепить основу союза - государство, "залог вашей политической безопасности и процветания .., политическую крепость, на которую всегда будут нацелены батареи внутренних и внешних врагов".

В послании торжественно предается анафеме любая оппозиция государству и конституции. "...Всяческое противодействие исполнению законов, все общества и союзы любого внешне благовидного свойства, в действительности имеющие целью направлять, контролировать, запугивать или препятствовать нормальному обсуждению и действиям конституционных властей, подрывают этот главный принцип (обязанность каждого гражданина безоговорочно подчиняться государству. - В. 77.) и ведут к фатальным последствиям". Вашингтон подробно останавливается на "губительном воздействии партийного духа", который разжигает враждебность одной части страны против другой, нередко подстрекая на беспорядки и восстания, и "открывает дверь иностранному влиянию и коррупции, которые получают облегченный доступ к самому правительству через каналы партийных страстей".

Даже спокойная величавость этих строк не может скрыть их антиреспубликанского острия; как застывшая лава, они напоминают о накале партийных страстей тех давних лет. В заключении внутриполитического раздела завещалось беречь общественный кредит и исправно платить налоги - пожелание явно гамильтоновского толка.

Знаменитая внешнеполитическая часть обращения задумана Гамильтоном как кодификация и канонизация в устах "отца нации" принципов внешней политики, разработанных на практике при его активном участии, и в то же время - как приложение общих правил и вечных законов, открытых наукой о мировой политике, к конкретным американским условиям. Поэтому он раздвигает скупые тезисы Вашингтона в широкой исторической перспективе, превращая их в свод "общих принципов" и "великих правил поведения" США в мире на долгие годы вперед.

Вторя писаниям "Пацификуса" и "Камиллуса", обращение призывает к проведению сугубо эгоистической внешней политики: "Страна, которая предается привычной ненависти или привычной привязанности в отношении другой, является в какой-то степени рабом - рабом собственной враждебности или привязанности, любой из которых достаточно, чтобы сбить ее с пути своего долга и интереса... Нет большего заблуждения, чем рассчитывать на реальные одолжения друг другу в отношениях между странами".

В послании воспроизводится оценка стратегических интересов США в Старом Свете, данная Гамильтоном еще в "Федералисте": "У Европы - свой собственный набор основных интересов, не имеющих к нам никакого отношения или очень отдаленное... Было бы, следовательно, неразумно для нас вовлекаться искусственным путем в извечные превратности ее политики..."

Из двух основных исходных установок выводится "великое правило поведения" для США в отношениях с иностранными (а по существу, европейскими) государствами - "расширяя наши торговые отношения, иметь с ними как можно меньше политических связей". В США эти заветы традиционно считаются заповедью изоляционизма, хотя на самом деле, как показано, в частности, в работе Г. А. Трофименко "США: война, политика, идеология" речь шла о сохранении свободы рук на международной арене. Во-первых, авторы обращения вовсе не абсолютизировали принцип "невовлечения" в европейские дела, признавая целесообразность "временных союзов в чрезвычайных обстоятельствах", во-вторых, и это главное, они отнюдь не собирались ограничивать свою свободу действий в Западном полушарии, а в долгосрочной преспективе - и в Европе. Хотя Гамильтон из дипломатических соображений воздержался от подтверждения своей агрессивной империалистической программы в Западном полушарии, общая установка "отцов-основателей" на достижение со временем "позиции силы" по отношению к потенциальным противникам в послании сохранилась. "Наше уединенное и отдаленное положение склоняет нас и дает возможность к проведению иного курса. Если мы пребудем единым народом под эффективным правлением, то недалеко то время, когда мы сможем не считаться с материальным ущербом от нападок извне... и выбирать между миром и войной, как нам подскажет наш интерес, направляемый справедливостью". В черновом варианте Вашингтона та же мысль была выражена еще более откровенно: "Если наша страна сможет прожить в мире еще в течение двадцати лет.., то ее население, богатство и ресурсы будут, по всей вероятности, такими, что... позволят ей вообще не считаться с любой державой земли в справедливых делах". "Моим главным соображением, - говорится в послании президента, - было выиграть время для нашей страны..." Почти 20 лет спустя то же самое и еще более выразительно скажет экс-президент Джефферсон: "В течение ближайших двадцати лет нам следует рассматривать мир как высшее благо для нашей страны. К концу этого периода нас будет двадцать миллионов по числу, но сорок - по силе, когда мы столкнемся с голодными и рахитичными рекрутами - нищими и карликами из промышленных мастерских Великобритании". Заветный рубеж сведения счетов со Старым Светом приходилось все время отодвигать в будущее; мысль "отцов-основателей" далеко опережала свое время и возможности самих США. Пройдет еще около полутора веков, прежде чем Соединенные Штаты Америки всерьез и открыто начнут претендовать на роль мирового жандарма. Но общие принципы внешней политики США, канонизированные Вашингтоном и Гамильтоном в "прощальном послании", надолго переживут их самих.

* * *

"Прощальное послание" прозвучало для обеих партий гонгом, возвестившим о начале избирательной кампании. Страна еще не остыла после яростных дебатов вокруг "договора Джея", и выборы, по существу, превратились в референдум по вопросу о внешнеполитическом курсе федералистов. Республиканцы стремились монополизировать положение "партии мира", обвиняя федералистов в разжигании войны с Францией. В компрометации Вашингтона и его политики их пресса побила все прежние рекорды. К старым обвинениям в монархизме и англомании прибавились новые: главнокомандующий, оказывается, шпионил в пользу англичан еще в годы освободительной войны! Дальше идти было некуда.

Поклоннику английской конституции Адамсу тоже доставалось изрядно, благо его собственные сочинения предоставляли удобную мишень. "Томас Джефферсон первым написал Декларацию независимости, - гласила одна из пенсильванских предвыборных листовок, - он первый провозгласил священный закон равенства всех людей. Джон Адамс утверждает, что все это ложь, что одни должны рождаться королями, а другие - дворянами... Кого из них, свободные граждане Пенсильвании, вы изберете своим президентом?"

Третий президент страны - Томас Джефферсон

Федералисты не оставались в долгу. Большую известность получил памфлет У. Смита и Гамильтона "Разбор притязаний Томаса Джефферсона" - настоящая антиджефферсонов-ская энциклопедия всех реальных и выдуманных пороков республиканца. Он представал врагом кредита, религии, союза и Джорджа Вашингтона; трусливым философом, истинное призвание которого - "насаживать на булавки бабочек и насекомых, а также изобретать вращающиеся стулья на благо своих сограждан и всего человечества".

Федералисты не спешили облачиться в боевые доспехи, услужливо подсунутые им республиканцами. Форсированное обострение отношений с Францией и угроза войны с ней могли сослужить плохую службу в выборном году. "Для нас, - внушал Гамильтон Вашингтону осенью 1796 года, - чрезвычайно важно избежать разрыва с Францией, а если это невозможно - продемонстрировать народу недвусмысленное стремление к этому". Они рядились в тогу истых патриотов и выставляли республиканцев марионетками Франции. Неожиданную поддержку в этом им оказал французский посланник П. Адэ. В ноябре, накануне решающих выборов в Пенсильвании, он обратился к избирателям через республиканскую "Аврору" с призывом голосовать за Джефферсона - "верного друга Франции", грозя в противном случае войной. Беспрецедентный в истории США пример открытого иностранного вмешательства в ход выборов!

Адэ и стоявшая за ним Директория повторяли роковую ошибку Женэ, непомерно преувеличивая франкофильство республиканцев. Действия Адэ поддержала лишь кучка экстремистов, а лидеров партии эта медвежья услуга только покоробила. Год спустя Адэ трезво оценил "верного друга Франции". "Мистер Джефферсон любит нас потому, что ненавидит Великобританию, - писал он в Париж, - но завтра он может изменить свое мнение о нас, если Великобритания перестанет страшить его. Поборник свободы и Просвещения, восхищающийся нашими усилиями в собственном раскрепощении и просвещении рода человеческого, Джефферсон, повторяю, прежде всего - американец и, как таковой, не может быть искренним нашим другом".

Джефферсон старался философски воспринимать двойной поток панегириков и ругани в свой адрес. "По правде сказать, я не узнаю себя под пером как друзей, так и врагов. К несчастью для нашего спокойствия, незаслуженные оскорбления наносят раны, которые незаслуженные хвалы не в силах излечить". По негласной традиции, оба кандидата в избирательной кампании не участвовали, но у Джефферсона за спиной стояла сплоченная партия и верный Мэдисон, а у Адамса - коварный властолюбивый Гамильтон.

Но замысел Гамильтона не удался полностью. Федералисты Новой Англии вопреки его настояниям не поддержали чужака Пинкни из боязни, что он сможет обойти популярного в этих штатах Адамса. Перспектива избрания малоизвестного каролинца президентом страшила их больше, чем вице-президентство Джефферсона. Таким образом, Джефферсон едва не стал президентом - он получил 68 голосов выборщиков, всего на три меньше, чем Адаме. Жертвой закулисных махинаций стал Аарон Бэрр. Дабы получить голоса Нью-Йорка, республиканцы выставили его в вице-президенты, посулив поддержку всей своей партии. Но при голосовании он был покинут Югом и пришел в выборной гонке последним.

Бэрр и Адамс ничего не забыли и не простили. Еще во время избирательной кампании доброхоты всех мастей разжигали подозрения Адамса насчет Гамильтона. Жена Адамса Абигайль - единственный непогрешимый авторитет для своего крайне недоверчивого мужа твердила ему о закулисной роли Гамильтона - "тонкого интригана с амбициями Юлия Цезаря". "Я знаю его как тщеславного гордеца, - соглашался Адаме, - и готов признать его таланты, но ничуть не боюсь его". Подозрения скоро превратились в твердую уверенность. "В этих выборах затевались такие маневры и комбинации, которые удивят тебя.., - писал новый президент супруге 12 декабря. - В стране есть один неустанный дух, который охватывает ее целиком, где бы он ни был. Его нужно держать на прицеле и не позволять слишком многого".

Как бы ни подбадривал себя Адамс, он не представлял, насколько плотно был окружен со всех сторон "неустанным духом". Федералистский кабинет, доставшийся ему в наследство от Вашингтона, полностью состоял из людей Гамильтона. Все они: генеральный казначей Оливер Уолкот, госсекретарь Тимоти Пикеринг, военный министр Джеймс Макгенри, - были назначены Вашингтоном по рекомендации Гамильтона и не принимали ни одного важного решения без его ведома. Люди, лишенные особых талантов, они охотно подчинялись воле и интеллекту своего патрона. "Я хочу, чтобы вы не только видели все карты, но и сами вели игру", - расшаркивался перед ним Пикеринг. Стандартным обращением к Гамильтону самого неспособного, но и самого преданного из них - Макгенри было: "Мой дорогой Гамильтон! Не поможете ли вы мне, а вернее, нашей стране, своими соображениями и предположениями по поводу прилагаемых документов?"

Примерно такие же отношения связывали Гамильтона с лидерами федералистов в конгрессе - сенатором от Массачусетса Т. Сэджвиком, спикером палаты представителей Д. Дэйтоном и др. Это, пожалуй, единственный подобный случай во всей истории США, когда стоявший за кулисами лидер партии мог направлять действия как исполнительной, так и законодательной власти, что было явно не под силу президенту Адамсу.

Вполне сознавая взаимное отчуждение президента и федералистского руководства, лидеры республиканцев принялись было культивировать его, надеясь добиться раскола враждебной партии. Инициатива принадлежала Джефферсону. Уже 1 января 1797 г. в письме Мэдисону он зондирует почву о возможности перетягивания Адамса на свою сторону как "единственного надежного барьера против Гамильтона". В качестве первого шага он предлагал собственноручное послание Адамсу, в котором было все: и дружеское предупреждение об "интригах вашего архидруга из Нью - Йорка", и смиренное отречение в пользу Адамса "от высших восторгов управления штормом, от общества шпионов и подхалимов во имя спокойного сна и компании соседей-друзей и собратьев-тружеников земли", и убеждение в том, что Адаме спасет страну от войны. Всегда осторожный, Мэдисон оставил это письмо у себя. О расположении республиканцев Адамсу уже дали почувствовать через третьих лиц, атаки партийной прессы против него прекратились, и такое послание могло только слишком тесно связать республиканцев с неизвестной пока политикой нового президента. Джефферсон согласился с этим.

Гамильтон довольно спокойно наблюдал за этой кампанией по обработке Адамса. Как и Мэдисон, он понимал, что одной личной неприязни между ним и президентом еще недостаточно, чтобы расколоть партию; для этого нужны гораздо более серьезные политические пертурбации. Но и в них не было недостатка в эти бурные для Америки последние годы XVIII столетия.

Соединенным Штатам предстоял очередной мучительный тур лавирования между Англией и Францией. Правительство Вашингтона предотвратило дальнейшее обострение отношений с Великобританией дорогой ценой - "договор Джея" создавал основу для серьезного конфликта с Францией. Директория по достоинству оценила этот успех федералистской дипломатии: Франция, заявила она, предпочитает открытых врагов предателям-друзьям. Сразу же после ратификации договора в США последовали ответные меры Франции, в точности перенявшей прежнюю английскую тактику в отношении американских торговых судов. В октябре 1796 года Адэ уведомил об этом Пикеринга, а в ноябре, в разгар предвыборной кампании, опубликовал в газетах соответствующую ноту Франции, объявив к тому же о временном разрыве нормальных дипломатических отношений между двумя странами.

Новый кризис развивался аналогично предшествовавшему англо-американскому. "Наши отношения с Францией достигли критической точки, - с тревогой писал Гамильтон Вашингтону в январе 1797 года. - Мы, кажется, находимся с нею в том же положении, что были с Великобританией к моменту, когда туда отправился Джей". Его предположения были также аналогичными тогдашним: переговоры и укрепление обороны.

Вашингтон на пороге отставки не стал провоцировать еще один внешнеполитический кризис и ограничился отправкой в Париж нового посла Ч. Пинкни на смену непокорному Монро с наказом как-нибудь успокоить французов. "Президент удачно выходит из игры, как раз когда пузырь грозит лопнуть, предоставляя ношу другим", - заметил Джефферсон. Действительно, Адамс получал тяжелое наследство, и недаром его обуревали мрачные предчувствия. "С половиной континента на руках, - ворчал он, - не считая Англии, Франции, старых тори и всех якобинцев страны, я приобретаю дьявольское бремя". Именно динамика развития франко-американских отношений определила весь ход политической борьбы следующих четырех лет - всего президентства Адамса.

* * *

Едва Адаме успел вступить в должность, как стало известно об оскорбительном отказе Директории принять нового посла Ч. Пинкни. Это было равносильно окончательному разрыву дипломатических отношений. Пузырь кризиса лопнул, откладывать решение стало уже невозможно. Гамильтон тем временем уже подготавливал мнение кабинета. В инструкциях министрам он рекомендовал направить во Францию специальную миссию с участием Мэдисона или даже Джефферсона и подробно развивал программу укрепления обороноспособности страны: строительство военно-морского флота, вооружение торговых судов, создание 25-тысячной временной армии, введение дополнительных налогов. Но главный упор делался на предотвращение войны. "Вы должны сделать все возможное для избежания разрыва.., - наставляет он Уолкота. - Посылка миссии обезоружит оппозицию и может привести к заключению нового договора с Франицей, аналогичного "договору Джея".

Мирные переговоры с "якобинцами", да еще при участии Джефферсона... Такое миролюбие со стороны воинствующего франкофоба может показаться необъяснимым, если не учитывать серьезного поворота, происшедшего к тому времени в титанической борьбе Франции со странами коалиции: выход из войны Пруссии, а затем и Испании; блистательные, потрясшие весь мир победы французской армии под предводительством молодого Бонапарта, сокрушившего в начале 1797 года в сражениях при Риволи и Мантуе основные силы Австрии. На стороне Англии оставалась еще могущественная Россия, но и ее дальнейший курс после смерти Екатерины II и воцарения Павла I становился малопредсказуемым. "Император Павел ведет себя в лучшем случае неопределенно, - писал членам кабинета Гамильтон, пристально следивший за изменениями в европейском "балансе сил". - Преемник всегда отличается от своего предшественника, а этот, кажется, еще и реформатор. Кто знает, к чему он склонится в конечном итоге?" Россия, продолжает Гамильтон, вполне может выйти из войны, в таком случае Франции будет противостоять только Великобритания, но и ее положение стало весьма критическим: банкротство английского банка, мятежи на флоте, сильные волнения в Ирландии. В Нормандии с конца 1797 года готовилась армия вторжения на Британские острова, командующим которой вскоре был назначен все тот же непобедимый Бонапарт. Р. Кинг, сообщая Гамильтону из Лондона о "невероятных" победах французов, с ужасом писал об их секретных, "еще более гигантских планах", которые "изменят лицо Европы и охватят все уголки земного шара". Неудивительно, что Гамильтон боялся полного разрыва с "политическим монстром, коему суждено иметь противником одну только Англию".

Не сегодня-завтра Англия, казалось, может пасть или заключить мир с Директорией, и тогда "кто может гарантировать, что мы не останемся в одиночестве перед лицом французского диктата?" С военной точки зрения война с Францией в данной ситуации была бы самоубийством. "Потерять мы можем очень многое, а выиграть не можем ничего", - резюмировал Гамильтон в письме Макгенри. Поэтому-то он и стоял за "сочетание энергии с осторожностью".

Но не все федералисты были готовы к примирению с "политическим монстром". Пикеринг и Уолкот воспротивились было идее отправки в Англию специальной миссии, но призывы Гамильтона не поддаваться эмоциям, а главное - само давление его авторитета сделали свое дело. "Я не настолько несведущ относительно степени вашего влияния на друзей правительства, - ворчал Пикеринг, - чтобы не понимать, что, если известно, что вы - за посылку миссии, то значит так тому и быть".

Независимо от Гамильтона, к идее миссии и созыва специальной сессии конгресса пришел и Адаме. В начале марта он советовался с Джефферсоном по поводу включения последнего или Мэдисона в состав миссии. Но вице-президент не пошел ему навстречу. Когда 14 апреля Адаме запросил предложения кабинета, они во многом совпали с его собственными. Президент направил их конгрессу 16 мая точно так, как хотел Гамильтон: твердо, "по-мужски", продемонстрировав Франции жесткость американской позиции. Никто не верил своим глазам. Федералисты не могли нарадоваться решительности президента. Республиканцы срочно предали его анафеме. "Президент, избранный перевесом всего в 3 голоса, - негодовала "Аврора", - подло обманул надежды народа на мир. И этот жулик, случайно ставший президентом, воображает себя государством! Бедный старик, как он обманывается". Им вдруг все стало ясно: Адамс попал в сети федералистов, которые сознательно ведут дело к войне. Принятие конгрессом программы Адамса, считал Джефферсон, выставит страну "в угрожающем виде" и "спровоцирует враждебные действия другой стороны". А что может быть бессмысленнее, чем столкновение "республик, искренне любящих друг друга?" Джефферсон, как и все республиканцы, отлично понимал все внутриполитические последствия войны с Францией: республиканская оппозиция будет раздавлена. "Если война начнется, господство тори укрепится".

Обе партии нуждались в мире, но федералистов больше всего устраивал мир на грани войны, постоянный кризис, который помог бы держать оппозицию в узде. Действительная область согласия между ними во внешней политике была достаточно широкой'- политика "баланса сил", предусматривавшая сохранение и использование в своих интересах вражды двух "центров силы" в Европе. Редко в чем Гамильтон и Джефферсон проявляли такое единство. Как ни ненавидел Англию вирджинец, еще больше он опасался ее поражения в войне с Францией. "Покорение Англии было бы всеобщим бедствием, - писал он, - к счастью, это невозможно".

Но в горячке яростного столкновения иных интересов скромные проанглийские и профранцузские симпатии неизбежно раздувались и еще* более обостряли межпартийную вражду. В мае 1797 года, например, разразился страшный скандал, когда американские газеты перепечатали появившееся во французской печати уже упоминавшееся гневное письмо Джефферсона Филиппу Маццеи. Вице-президент представал в нем не только хулителем Вашингтона, но и рьяным апологетом Франции - "страны-матери, обеспечившей свободу и независимость" североамериканской республике. Это резко диссонировало с оживлением националистических и антифранцузских настроений в стране.

Все эти события сорвали наметившееся было перемирие между Адамсом и республиканцами, вновь подхлестнули политические страсти. Джефферсон познал дотоле неиспытанный остракизм со стороны администрации и федералистского общества Филадельфии. Это было время, когда, по его словам, "люди, близко знакомые на протяжении всей жизни, перебегали на противоположную сторону улицы и отворачивались друг от друга, чтобы не пришлось приложить руку к шляпе". Старинная дружба с Адамсом была принесена в жертву политике, президент больше ни разу не посоветовался с ним. Джефферсон стал нежеланным гостем в светских салонах столицы, где царил воинственный шовинистический дух.

Именно в это время он впервые полностью вступает в права лидера республиканской партии. За какие-то несколько месяцев философ из Монтичелло превратился в матерого политика, неутомимого тактика и стратега партии. Этому способствовали и чисто внешние обстоятельства: с уходом Мэдисона лидером республиканской фракции в конгрессе стал недавний иммигрант швейцарец Галлатин, которому не хватало национальной популярности. К тому же пост вице-президента служил идеальной позицией для роли партийного лидера.