История

Юрий Нагибин. Обретем свое прошлое

Весной 88-го года в газетах было опубликовано сообщение об отмене выпускных экзаменов в школе по истории. Очередное банкротство, на этот раз в таком важном разделе идеологии, как историческое образование народа. Открыто и недвусмысленно признано, что история, которой годы и годы пичкали советских школьников,- сплошная фальсификация и что знания, вдолбленные в юные головы, не нужны - «наплевать и забыть», как выражался в фильме братьев Васильевых Василий Иванович Чапаев.

Постановление, касающееся, на первый взгляд, только школьников и наверняка воспринятое ими с восторгом,- еще бы, на один докучный экзамен меньше! - выходит далеко за пределы школьного научения, это своего рода революционный жест, отметающий более чем полувековую тенденцию исторической дезориентации народа, подмены пережитого в веках расчетливой и выгодной для власти ложью. Да, мы давно уже вернулись к пониманию истории как органа национального самомнения в духе ломоносовской риторической амплификации фактов.

Надо сказать, что фальсификация истории не является изобретением нашего времени. Даже летописи-главный источник русской истории от древнейших времен до середины XVI века - очень скоро стали «служить вместо цели нравственного назидания, целям государственной политики» (Ал. Кизеветтер). Историк развивает свою мысль: «С конца XV и начала XVI ст. они не довольствуются тенденциозным изложением современных летописцу событий и начинают вносить тенденциозное освещение в изображение прошлого. Сложился ряд официальных легенд, доказывающих справедливость московских политических притязаний, права московского государя на всю Русь, на киевское наследство, наконец, на власть византийских императоров».

Тенденциозное, прагматическое, наличествующее в летописях перешло в сказания, разрушившие летописную форму. Отсюда - в «целое изложение русской истории», созданное в Киеве, так называемый «Синопсис». В то время как киевское духовенство возвеличивало в «Синопсисе» религиозную роль своего города в русской истории, московский дьяк Федор Грибоедов писал для царского обихода первую «Историю о царях и великих князьях земли русской». Это не осененное гением произведение тем не менее надолго определило направление русской исторической мысли, видевшей в истории Отечества историю царствований. И там, в глубине веков, отчетливо проявляется тенденциозность и неотделимая от нее фальсификация: духовные преувеличивают заслуги церкви, государственники все приписывают князьям и царям. Еще не став наукой, история уже хочет быть служанкой тех, у кого власть.

Старинная новгородская икона «Чудо Георгия о змие»

Что говорить, история - не точная наука. Опираясь на факты, запечатленные в летописях, актах, всевозможных документах, она, как никакая другая наука, зависит от личности исследователя, от его добросовестности, проницательности, терпеливого трудолюбия, от его нравственной силы, свободы от угодничества, сервилизма, умения противостоять нажиму власти, а также от убеждений. Самый честный и благородный человек, самый трудолюбивый, ответственный и т. д. и т. п., если он исповедует монархические взгляды, напишет историю так, что она будет служить идее монархии. Пример - «История государства российского» Н. Карамзина. Вспомните Пушкина:

В его «Истории» изящность, простота Доказывают нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья И прелести кнута.

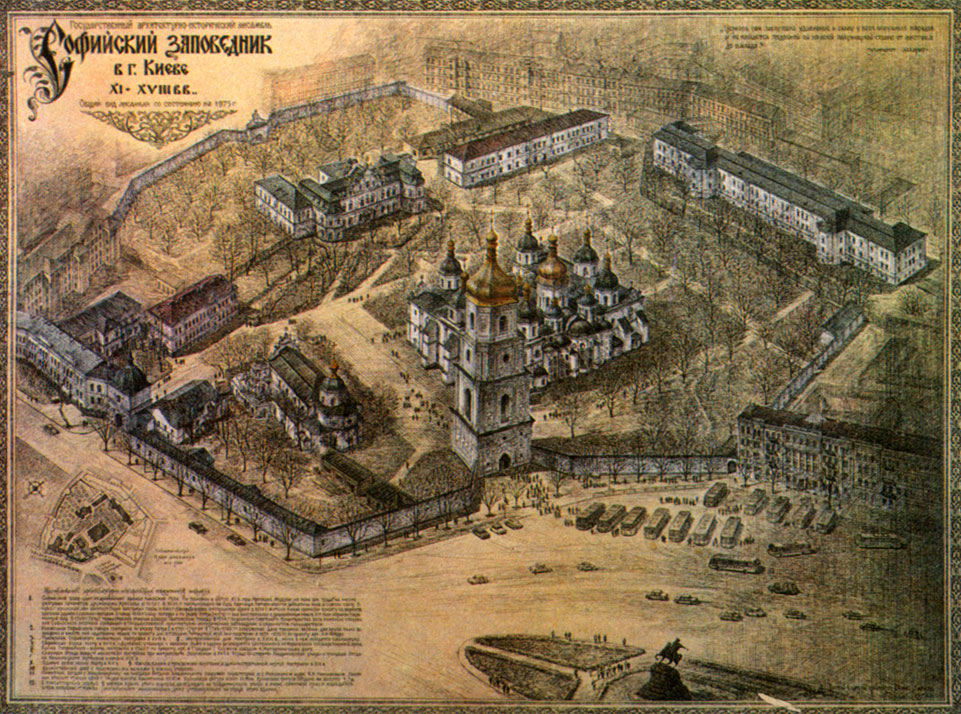

Знаменитый собор Святой Софии в Киеве (гравюра)

Об этом не мешает помнить тем, кто так необузданно восхищается диковатой акцией журнала «Москва», печатающего на своих страницах весь труд Карамзина. Беспрецедентный случай в советской журналистике и ловкий ход, чтобы удержать падающий тираж. «Москва» - один из трех толстых журналов, что не только чужды перестройке, но и открыто враждебны ей.

А может ли вообще быть беспристрастный исторический труд? Наверное, может, когда история формирует историка, а не историк корежит под себя историю. Примеры: Нибур, Моммзен, в известной мере наш Ключевский. Создавая свой курс, он не укладывал живую плоть истории на прокрустово ложе, отсекая все лишнее, не соответствующее его заранее сложившимся представлениям, равно и не растягивал мучающуюся плоть. Он учился, постигал, свободно и критически относясь к любому факту, любому документу, и делал выводы. В его литографированном курсе истории к сожалению, он довел его только до Петра I - нашла блестящее развитие идея, уже намечавшаяся у его предшественников,- о социальном развитии общества. И еще: Ключевский сумел не поддаться ни западничеству, ни славянофильству. Его курс куда выше многолетнего фундаментального труда С. Соловьева - «государственника», который, в сущности, хотя и на более высоком уровне, чем Карамзин увязал в бесконечных распрях и кознях державных особ. Кизеветтер прав, говоря, что «его общие взгляды оказываются, за некоторыми блестящими исключениями, чересчур внешним образом привязанными к материалу».

И. Е. Репин. «Иван Грозный и его сын Иван. 16 ноября 1581»

В мою задачу не входит рассмотрение сравнительных достоинств и недостатков исторических курсов русских ученых. Скажу лишь, что Россия вполне могла бы многого ждать от Н. Костомарова с его идеей народности истории, но ему не удалось создать обобщающего труда, в разгар его деятельности он был отлучен от университетов, ушел в беллетристику, и русская наука потерпела урон.

Вообще же дореволюционные русские историки были достаточно тенденциозны, и создаваемые ими труды не являли собой чистый поиск истины (в чем видел свою задачу великий Нибур). Ломоносов считал, что цель истории «возвеличивание предков и моральное назидание потомков». Щербатов искал в истории пользу: открывая связь между причинами и следствиями, обретаешь «власть над будущими временами». На мой взгляд, в таком «утилитаризме» нет ничего зазорного.

Но немецкие исследователи категорически отказывались «ставить историческому изучению практические цели и находили, что единственной целью его, как всякого научного познания, должно быть открытие истины, независимой от каких бы то ни было национальных или партийных пристрастий». Но разве был тот же Нибур так божественно свободен от всех социальных, сословных, классовых, национальных, идейных и, наконец, личностных пут или, скажем, пристрастий, когда искал истину? «Да и что есть истина?» - как говаривал Понтий Пилат и, поступившись внутренней свободой, послал на крестные муки того, перед кем охнул: «Се человек!»

Но вот на что следует обратить внимание. Русские ученые исповедовали те или иные взгляды, но действовали (в подавляющем большинстве своем) не по прямой указке власти. Да, среди них были высокопарные «певцы былых времен», «государственники», «народники», славянофилы, западники, аналитики, и каждый, желающий знать Отечественную историю, мог найти источник, утоляющий его жажду, довлеющий его чаяниям, а человек, не склонный идти на поводу, мог составить собственное мнение на основе разнообразных точек зрения и различных познавательных метод. Никто тебе не навязывал одного непременного видения, имеющего перед всеми другими лишь то преимущество, что так видит государь. Гимназия кормила худшим и примитивнейшим из всех курсов - Иловайского, но каждый любознательный юнец мог поправить официального наставника школяров Ключевским или Соловьевым, а ведь были многочисленные и замечательные силой мысли труды, которые разрабатывали отдельные проблемы истории: Щапова, Буслаева, Семевского, Пыпина, Сергеевича, Забелина, Платонова, всех не перечислишь.

Конечно, самодержавная Россия была не самым лучшим местом для бурной игры свободного интеллекта, но все тогдашние ограничения, стеснения, административные акции, фальсификации в угоду правящему классу меркнут перед тем, во что превратила историческую науку эра, объявившая, что лишь с нее начинается сознательная история человечества.

Если говорить об истории как о науке, то она кончилась на М. Н. Покровском. Этот видный государственный и партийный деятель, участник Октябрьской революции, заместитель наркома просвещения и академик опубликовал свой пятитомный курс «Русская история с древнейших времен» еще в 1910-1913 гг. После революции он выпустил двухтомник «Русская история в самом сжатом очерке», ставший единственным руководством для всех изучающих историю в нашей стране. Покровский рассматривал экономические и социальные факторы российского бытия, почти исключив личностный момент из истории. При чтении его «самого сжатого очерка» возникало ощущение, что история не нуждается в человеке для реализации своих потенций. Столь крайняя социальность и «дегероизация» прошлого отвечала поначалу умонастроению масс, впервые вышедших на авансцену жизни и желающих собственноручно крутить колесо истории, а не руками своих выдающихся представителей. Покровский был в чести, и его имя присвоили Московскому университету. Правда, злые языки острили, что согласно Покровскому все исторические события в России зависели от цен на пеньку и коноплю.

Его обезличенная история перестала удовлетворять ту выдающуюся личность, которая с конца двадцатых начала стремительно возвышаться над своими соратниками, присваивая все большую власть, пока с помощью невиданного террора не стала всесильной.

Историю Покровского разгромили и отменили (Университет «передарили» Ломоносову), новой не создали. Выпускались для школ и других учебных заведений какие-то жалкие пособия, никакого отношения к истории как к науке не имеющие. В тридцатые годы началась та ни с чем не сравнимая фальсификация истории, которая продолжалась до последнего времени и завершилась нынешним конфузом.

Памятник Петру Первому в Ленинграде

В. И. Ленин с американским экономистом Христенсеном. Москва, Кремль, 1921

Никто теоретически не восстанавливал права и значения личности в истории, это получилось как бы само собой и приняло уродливые формы.

Сталин примеривал к себе разные личины, и в зависимости от того, кто владел его воображением, на кого он хотел быть похожим, из тьмы времен возникали и ярко высвечивались те или иные фигуры. И не надо удивляться, что коммунист примеривался к венцу.

Хранитель Пушкинского святогорского заповедника, знаменитый С. С. Гейченко рассказывал в моем присутствии замечательную историю. Гейченко, сын смотрителя Петергофских царских конюшен, по окончании Музейного института (этот необыкновенный институт дал всего один выпуск, после чего был расформирован) получил назначение в родной ему Петергоф на должность заместителя директора музея. Петергоф с его уникальными фонтанами, великолепным дворцом и всевозможными развлечениями, изобретенными не ленивым гением Петра, был одной из царских летних резиденций.

Однажды, где-то в середине 30-х, немногочисленный музейный штат был взволнован сообщением, что приезжает Сталин и хочет осмотреть музей. Вождь приехал, неторопливо, как и все, что он делал, обошел царские покои, а затем сказал, что хочет остаться один, ему надоели «объясняющие господа». Все на цыпочках покинули зал, где под стеклянным колпаком хранилась царская корона.

Сталин пробыл там довольно долго, когда Гейченко решился заглянуть в коридор, ведущий к обитанию символа самодержавия.

К своему удивлению, он увидел директора музея, приникшего к замочной скважине. Директор испуганно оглянулся, увидев Гейченко, с которым дружил, успокоился и поманил его пальцем. Гейченко подошел, нагнулся к щели и узрел единственное в своем роде представление.

Сталин выписывал круги вокруг короны, то приближаясь к ней, то отдаляясь. Иногда он быстро оглядывался на дверь, и у подглядывающих сердце ныряло в пятки, казалось, он видит их в крошечное отверстие. Конечно, этого не могло быть, и высокий посетитель вновь начинал свое кружение, а потом шагнул к короне и неспешно, но твердо убрал стеклянный колпак. После чего снова стал кружить. У наблюдателей отекли ноги, одеревенел крестец, но оторваться не было сил. Наконец Сталин остановился, с полминуты сверлил корону тяжелым исподлобья взглядом, протянул руки и снял с подставки. Он долго держал ее на вытянутых руках, затем поднял и поднес к голове. У подглядывающих в замочную щель в зобу дыхание сперло, они поняли, что сейчас проглянут будущее. Сталин почти надел корону на голову, но не завершил движения, резко вернул ее на место, насунул стеклянный колпак и пошел к двери. Гейченко и директор едва успели скрыться.

Но оказалось, не успели. Обоих вскоре посадили. Директор погиб в лагере, Гейченко получил возможность в дни Отечественной войны искупить свою вину кровью. Что он и сделал ценой левой руки. До сих пор умный и проницательный Гейченко не может взять в толк, кто же на них донес. Похоже, в глубине души он склоняется к мысли, что Сталин увидел их сквозь дверь.

Оставив в покое царскую корону, Сталин стал примерять к себе иные личины. Алексей Николаевич Толстой, обладавший феноменальным нюхом (в этом смысле с ним мог поспорить лишь Константин Симонов, куда менее одаренный литературно), первым понял, что заклятие с исторической темы снято, и предложил Сталину Петра I. Роман его, вызвавший восхищение самого Ивана Бунина, которого мало что восхищало в литературе, произвел на советское общество ошеломляющее впечатление. И дело было не только в его талантливости, превосходном языке, богатстве щедро и ярко написанной картины времени, а в том, что русский царь показан как национальный герой России, а не придурком-деспотом-душителем народа. Царь - преобразователь, царь - слуга народа, умный, жестокий, когда того требует государственная польза, добрый с друзьями, пылкий любовник (был бы и муж хороший, да не повезло в семейной жизни), безмерно жадный к знанию и науке, не любящий войну, но всегда готовый обнажить шпагу, если к тому принудят соседи-захватчики, справедливый в каждом поступке, никогда не превышающий меры возмездия и расточительный только в наградах, светлый и благородный, точно знающий путь России и всякую ее пользу - таким предстает Петр со страниц романа. Идеал правителя и человека.

Ленинград. Крейсер «Аврора»

Конечно, Петр был не таким. Ленин говорил, что наши недостатки - продолжение наших достоинств. Это полностью относится к Петру. Его жадность ко всему новому, невиданному приводила к разбросанности, незавершенности многих начинаний. Пылкость оборачивалась жестокостью. Цель для него оправдывала средства, человеческая жизнь не стоила и полушки. Это не метафора, когда говорят, что Петербург построен на костях. Пушкин с прозорливостью художника и беспристрастностью историка определил двойственность Петра. «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего,- вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика».

Не случайно самые приближенные к Петру люди отличались полным отсутствием моральных запретов. Таким был князь-кесарь, величайший следственных и пыточных дел мастер Ромадановский, таким был задушевный друг, светлейший князь Меншиков, исполнитель самых невероятных планов Петра, вор, взяточник, лихоимец, завершивший свое собачье служение царю тем, что помог ему перебраться в лучший мир. Вором был адмирал Апраксин, вором и бесчестным дельцом - вице-канцлер Шафиров. Меншиков к тому же был наставником Петра в неслыханных кутежах и чудовищном разврате.

Алексей Толстой все это знал, но ведь он и не стремился дать правдивый портрет Петра, он хотел, чтобы Сталин увидел себя в Петре, а в Петре - себя. И Сталин взял наживку, которую, возможно, сам и наживил. Сомнительно, чтобы Алексей Николаевич, как бы ни был он умен и проницателен, взялся за такое дело без подсказки или хотя бы намека: мол, пришла пора русскому царю стать героем советской литературы. До этого история дома Романовых преподносилась нам лишь в сатирических образах «Города Глупова» Салтыкова-Щедрина.

Потрафил Алексей Николаевич Иосифу Виссарионовичу. Петр прекрасен, как ни повернись. Он обаятельно пьет-его чудовищные, срамные шутейные соборы поданы как веселые остроумные пирушки расшалившихся молодых людей (в них участвовали в самых подлых ролях старики), впрочем, с неким вторым дном: тут вызов к замшелому боярству и мракобесному духовенству. Обаятельно рубит головы стрельцам, хотя все же не так обаятельно, как Алексашка Меншиков: тот, чтобы выручить слабонервного швейцарца Лефорта, который даже в угоду Петру не может стать палачом, рубит за двоих - за себя и за друга Франца. Бесконечно обаятелен Петр в ужасной истории со своим сыном, сочувствуешь ему от души: такая злая докука выпала хорошему человеку-искать, отлавливать, бросать в застенок, пытать и умерщвлять не верящего в его дело блудного сына! До чего ж развратное занятие литература, если талант не подкрепляется нравственным чувством! Любое преступление оправдано, любую мерзость так сервируют, что будет казаться праведной и справедливой.

Завораживающе талантлив роман Толстого, даже чуткий нос Ивана Алексеевича Бунина, равно чуящий душок от жареного цыпленка и душок от фальшивой литературы, здесь не унюхал подхалимской воодушевленности автора.

Петр из романа вышагнул на экран и блистательной игрой одного из лучших русских актеров Николая Симонова еще усилился своим очарованием. И придраться не к чему, Петр показан не только в чести и славе: вот он бежит в санях с поля боя, вот бесцеремонно отбирает у Меншикова девку (и поделом тому, сам увел ее от бедного старика Шереметева), вот избивает мин-херца за воровство. Скор на руку, крут, в гневе страшен, но хорош, до чего ж хорош!

Он был слишком хорош, тем и перестал удовлетворять Сталина. Ему расхотелось вселяться в Петра: чересчур великодушен и, за исключением оправданных вспышек гнева, больно покладист, прощать любит, отходчив и только со стрельцами показал себя по-настоящему толково. Жидок Петр, далек от того идеала государственного деятеля, который сложился у Сталина в пору великого террора. А такой идеал в русской истории был - Иван Васильевич Грозный.

И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, В. М. Молотов и другие на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время парада физкультурников на Красной площади Москвы. 1936

Кто-то из знаменитых публицистов - кажется, Герцен-мрачно пророчествовал: настанет время и злодей Грозный, а также палач Томила будут объявлены величайшими гуманистами России. Такое время пришло, когда Сталин выплюнул из души слабого Петра и прозрел себя в Грозном, а Грозного - в себе. Литературным воплощением новых веяний стали пьеса «Иван Грозный» А. Н. Толстого и его же одноименный сценарий. Только неведомый Томила уступил место широко известному Малюте Скуратову-Темному. Скажем сперва о фильме, поставленном Эйзенштейном. Сам выбор актера предопределил кинематографический образ рыжего кровоядца Малюты, его играл очаровательнейший Михаил Жаров. Он же, кстати, играл в «Петре I» Алексашку Меншикова. В сущности, Малюта оказался тем же Меншиковым, но помещенным в темные, дремучие времена: та же трогательная преданность царю, правда, не претендующая на дружбу, никакой «минхерцовщины» Сталин... тьфу ты, Грозный терпеть не мог,- та же готовность дать себя в порошок стереть ради отчизны, воплощенной в образе царя-батюшки; если же он порой хмурится, то от избытка бдительности, от невероятной проницательности, позволяющей за каждым углом угадывать крамолу, в каждых глазах-непрозрачный осадок предательства, в каждом слове, жесте - злой умысел. И тертый, смышленый зритель понимал, что такая же крамола таращится из каждой притеми на Сталина, потому что он один хорош, а все кругом плохи, потому что им одним сильна родина, а все другие хотят ее погубить, продать, разрушить, за что их всех без разбору надо уничтожать. Ошибиться тут нельзя-каждый в чем-нибудь виноват: бояре - заговорщики, воеводы-изменники, приказные - мздоимцы, духовные-ядовитые гадюки, простой народ - охальник и бунтовщик, собственная охрана-двоедушная кодла, только и ждущая, как бы всадить нож меж лопаток тому, кого должна охранять. Все виновны, все преступники, режь, пытай, казни, ссылай без пощады, только так убережешь великую государственную мысль, напрягающуюся на благо отчизны.

Встреча на реке Эльбе советских и американских солдат. 1945

Сказанное целиком относится к Сталину, он, как и Грозный, уничтожал не только врагов, даже не столько врагов, сколько друзей, людей преданных вопреки всему, ибо он казался им воплощением великой идеи. Он уничтожал государственных и партийных деятелей, старых большевиков, военачальников, ученых, врачей, техническую и творческую интеллигенцию, рабочих, крестьян, с особым вкусом-соратников Ленина и людей одаренных, понимая глубиной души, что сам он бездарен.

Никогда и нигде не был так прекрасен Николай Черкасов, как в роли Ивана Грозного. Поблек даже его красавец богатырь Александр Невский. Иногда он становился похож на ангела в своих белых одеждах, с тонким (хорошо подсвеченным) неземным лицом. Словом, вылитый товарищ Сталин. Понятно, что вождь с большим нетерпением ждал второй серии, где предполагался апофеоз опричнины, которой тоже имелся аналог, дорогой его сердцу.

Поскольку кино - предприятие неуклюжее и малоподвижное, задействовали театр. Пьесы о Грозном были заказаны трем выдающимся драматургам: А. Толстому, И. Сельвинскому, В. Соловьеву. От Сельвинского особого толка не ждали - слишком уж он поэт (так и оказалось: написал о Ливонской войне гениально, да больно сложно, возвышенно, надо бы чего попроще). Соловьев тоже умел стихами, но поэтом не был, у него получилось потолковее - пьеса хорошо пошла. На высоте, как всегда, оказался Алексей Николаевич. Его драма в Малом театре стала событием сезона. Здесь в полной мере раскрылось государственное величие, духовная красота высокого друга Малюты. Сам Малюта выглядел пожестче, ибо здесь и враги были активизированы, с такими не разгуляешься, каждую минуту надо быть на стреме, то есть - на страже. Зато другие опричники соревновались в милоте и безудержной удали: коварный перевертень Федька Басманов выглядел паладином эпохи Баярда, рыцаря без страха и упрека, тупой мясник Грязной - простодушным увальнем-богатырем, зато умный и нужный для государства поп Сильвестр представал последним негодяем, смелый и одаренный Курбский - завистливым подонком.

В целом же совместными усилиями талантливых драматургов, бравших разные периоды правления Грозного, его страшная личность, государственные и военные провалы, бессмысленный террор, ослабивший Россию, лишивший ее лучших голов и самых острых сабель, предопределивший Смутное время, оправданы и вознесены. Главное же - отмыта, отбелена проклятая опричнина, которую сильно не жаловала русская история, порой склонная находить государственный расчет не только в ранней политике Ивана, но и в его кровавой поре.

Нельзя не сказать о том, что в смысле фальсификации истории драматургов оставил далеко позади прозаик Костылев, создавший в своей эпопее воистину сладостный образ царя-гуманиста, благодетеля России, народного заступника, корифея всего, лучшего друга древнерусских физкультурников и всякого лицедейства, сиречь театра. Тут уж без дураков из-под собольего околыша шапки Мономаха подмигивал рысий глаз Сталина.

А вот вторая серия эйзенштейновского «Грозного» глубоко разочаровала вождя. В великом и замученном режиссере проснулась художественная совесть, и, вместо ожидаемых красот опричнины и славного устроения русской державы с помощью неограниченного кровопускания, с экрана предстала непроглядная ночь Ивановой души, бесалии опричников-летучей нечистой силы, весь кошмар вывернутого наизнанку времени. Режиссер не надолго пережил разгром своего фильма, запрещенного к показу.

Но это досадная частность. В целом дело было сделано: в души и умы граждан надежно поселен одухотворенный образ Грозного с мудрым институтом опричнины, вседозволенностью любой расправы, раз она на благо Отчизны, а что благо, что не благо - решать одному государю, который ни перед кем не в ответе.

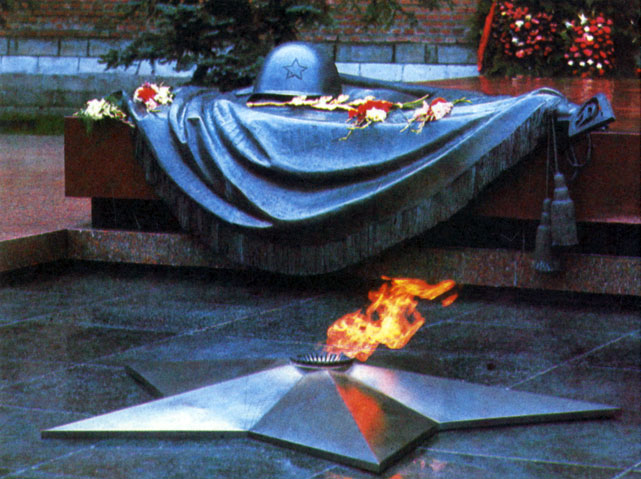

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Москве

Историки подхватили слепленный литераторами образ и снабдили его необходимым аппаратом, чтобы дело выглядело вполне научно. Любопытно: когда уже появилась возможность разделаться с этой стыдобушкой, вернуться к реальному образу Грозного, ученые не спешили пересмотреть насквозь лживую концепцию. Возможно, им казалось, что неминуемый новый культ потребует нового возвеличивания Грозного, так зачем торопиться. До недавнего времени можно было столкнуться в научных трудах и с весьма мягким отношением к опричнине (конечно, нехорошо убивать, насильничать, грабить, да молодые ребята, кровь играет, чего с них взять, а сколько пользы принесли), да, террор - как-то не очень... зато укрепил государство! А Смутное время? Ну, это вообще буржуазный термин, никакого Смутного времени не было, были временные затруднения (потому что ослабили узду Грозного, опричнину распустили), но с ними борзо справились соединенными усилиями крестьянина Ивана Сусанина, мещанина Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

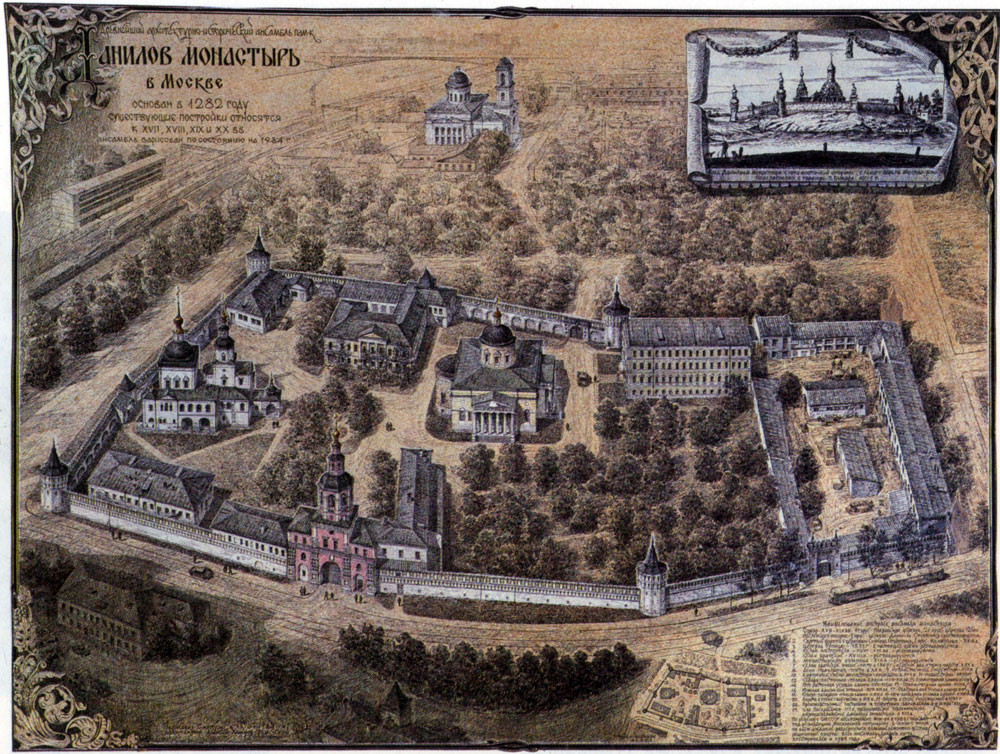

Данилов монастырь в Москве (гравюра)

Между тем, даже в это время появлялись по-настоящему талантливые исторические романы. Лучший из них - «Из Гощи гост» Зиновия Давыдова - остался почти незамеченным официальной критикой. Он посвящен авантюре первого Лжедмитрия. Главный герой - лицо реальное, князь Хворостинин, видный представитель силабической поэзии, юноша, испытывающий жадный интерес к наукам, искусству, к широкому миру, что за границами России. Поэтому он идет за Дмитрием Самозванцем, несущим западный вей в российский загон. Дмитрий показан в романе не в традиционно хулительном плане, это живой, заинтересованный, довольно сведущий молодой человек, которому хочется вывести Московию из ее спячки. Он предшественник таких людей, как князь Василий Голицын, боярин Матвеев и сам Петр. Я не знаю, насколько это отвечает исторической правде, если таковая вообще известна, но что не мог быть шутом, пустышкой человек, сыгравший такую игру: из чернецов в монархи-это несомненно. И потом я верю Пушкину: когда его Дмитрий говорит Марине Мнишек: «Довольно. Стыдно мне пред гордою полячкой унижаться», он высок и прекрасен. Конечно, при такой направленности роман не мог потрафить официальному вкусу, хотя он богат чудесными образами простых народных людей, патриотов и бессребреников, готовых без раздумья положить голову за родину. Чудо, что он вообще свет увидел. Говорят, этому помог сильный при Сталине Фадеев, влюбившийся в роман Давыдова.

Талантлив был и роман Сергея Бородина о Дмитрии Донском. Он даже удостоился Сталинской премии II степени. А премию I степени получили романы В. Яна «Чингисхан» и «Батый» (возможно, и один из них, я не помню за давностью лет, и в данном случае это не играет роли). Скромный учитель Янчевецкий не обладал сколь-нибудь примечательным литературным даром, его толстые и довольно серые роману более походили на хроники, но он обскакал ярко талантливого Бородина. Сталин сам определял, кому и какую премию своего имени давать. То, что он предпочел хронику В. Яна, очень характерно, у Бородина Мамай изображен в ироническом плане, у Яна оба завоевателя величественны. Они монолитны, умны, решительны и беспощадны. Это и понравилось Сталину, ему импонировала не сдерживаемая никакими запретами - ни внутренними, ни внешними - всесокрушающая сила. Ведь он и сам был Чингисханом, был Батыем, пришедшим в чужую страну и положившим ее себе под ноги.

То, что у Бородина сильнее патриотическая идея (у Яна она едва прощупывалась, романы написаны больше «от татар»), Сталина тогда не слишком волновало. Не нужен ему был русский патриотизм. Это во время войны он спохватится и начнет раздувать тлеющий под углями и пеплом огонь, собственно, и слово «русский» вернется только под скрежет гитлеровских танков и постук подкованных железом сапог. Первым почувствовал, куда ветер дует, К. Симонов и разразился пьесой «Русские люди», потрясшей всех названием, а не тусклой сутью. И потащат со свалки атрибуты старой армии, вспомнят славные, но несколько потускневшие имена Суворова, Кутузова, Ушакова, Румянцева, даже Ермолова вернут, хотя он усмирял горцев, что еще недавно считалось предосудительным. Патриотическая идея овладела Сталиным вместе с большим испугом, пережитым в начале войны, когда Гитлер так коварно и нежданно порвал узы дружбы, а с ней и пакт Молотова-Риббентропа. От этого испуга он не избавится никогда. Раз и навсегда он поймет, что в трудную минуту можно положиться только на русский народ с его безграничной покорностью. Отныне в идеологии, литературе, искусстве воцарится стиль рюсс и квасной русский патриотизм в лубочном духе героя первой мировой войны Кузьмы Крючкова. Миф о безнадежной отсталой России, которую все били, сменится мифом о непобедимой России, которая всех била, хотя сроду ни на кого не нападала, все на свете изобрела и во всем опередила Запад. Этой модели будет суждена долгая жизнь, без таких крайностей, как во время борьбы с «космополитизмом» (так называлась истребительная кампания, в которой Сталин реализовал свой зоологический антисемитизм). Национальный вопрос... Сталин дал несколько ошеломляющих ответов, очень обогативших марксизм-ленинизм: во-первых, евреи не нация, ибо у них нет своей территории (поэтому хорошо бы им эту территорию дать в местах отдаленных, но тихих); во-вторых, можно ссылать целые народы, прогонять их со своей исконной, отчей земли, если они плохо себя ведут.

Может показаться странным, что, взяв темой историю, я все время говорю о литературе. Но ничего странного тут нет. В отличие от наших дней старая Россия имела историю и историков. Но среди них не было таких колоссов, как Маколей или Нибур. И все же великие историки у России были: Пушкин и Лев Толстой. То же и в философии: как ни замечательны В. Соловьев и... Челпанов, они не равны Канту или Гегелю. Но великие философы у России были: Ф. Достоевский и Лев Толстой. Россию всегда и во всем выручала литература. И великие религиозные мыслители ее - не Филарет и иже с ним, а те же Достоевский и Толстой, добавим к ним Н. Лескова.

Пушкин и впрямую занимался историей. Им написана «История пугачевского бунта», подготовлены материалы к истории Петра I. В последних нет, казалось бы, ничего, кроме фактов, но они так умело подобраны, так прозрачно изложены... Нет, не объяснишь словами скрытый ток поэзии, ощутимый под лаконичной, деловитой прозой. Изредка Пушкин позволяет себе иронию, и она оказывается средством познания. Вот две рядом расположенные фразы: «Скончался царевич и наследник Петр Петрович, смерть сия сломила наконец железную душу Петра». И ниже: «1 июня Петр занемог (с похмелья).» До чего же многозначно это поставленное в скобки «с похмелья». А ждешь, что - с горя. Да нет, ничего не сломала в железной натуре Петра смерть столь жданного наследника, которому можно было бы мимо потомства Алексея передать трон. Опечалила, крепко шибанула, но и он шибанул в ответ, вот и занемог. Ничего, проспится, опохмелится холодным кваском с хреном или кислыми щами и заработает дальше неугомонная и неустанная человеческая машина.

А вот к сообщению о смерти Карла XII, непримиримого врага Петра и России, который вначале бил нас, потом был побит нами, но во всех обстоятельствах являл бесстрашие, мужество и дьявольскую энергию, добавлено: «Петр его оплакал». Это буквально: Петр заплакал, узнав, что в окопе ядром убило короля-воина. Это доказательство необыкновенной широты натуры Петра. Да, Карл был враг, но Петру импонировал его деятельный характер, сила воли и редкая храбрость. И Петр был благодарен Карлу за то, что шведы научили русских воевать и побеждать. Сенат и синод преподнесли Петру титул «Отца Отечества, Всероссийского Императора и Петра Великого». Пушкин добавляет к этому, выделив курсивом: «Петр недолго церемонился и принял их». Разве мог позволить себе такое Алексей Толстой? Сам-то он мог и не такое, но ему бы никогда не простил этого негласный заказчик. Пушкин показывает бесцеремонность, цинизм и опять-таки безмерность Петра, который не споткнулся душой о неприличное приказное возвеличивание. Но Пушкина коробит: есть что-то рабское и в сановниках и... в Петре, совместно провернувших эту дурного вкуса акцию. Свободный - внутренне - человек должен был отказаться от сомнительной чести.

Заказчик А. Н. Толстого никогда не позволил бы насмешек над подобными вещами.

Необразованный, ни о чем не имеющий ясного представления на полном серьезе величался Верховным главнокомандующим, присвоил себе звание генералиссимуса, как у Суворова. Он был Корифеем науки, Величайшим стратегом всех времен и народов, Новатором языкознания, троцкист по всей политике, он был «Лениным сегодня», а кроме того, Вождем коммунистической партии, истребившим ее лучшие кадры, Отцом народов и Лучшим другом советских физкультурников. Куда было до таких вершин подхалимам петровских времен да и самому Петру.

Но вернемся к главной теме. Пушкин показал себя большим историком в исторических сочинениях, но великим историком был он в своей литературе. Образ Пугачева, созданный в «Капитанской дочке», выше того образа, который возникает в исторической хронике. Интуитивно, чутьем художника Пушкин угадал в нем больше, чем находясь в архивных шорах. В хронике Пугачев страшен, в повести он и страшен, и грозен, и ужасен, и трогателен, и человечен. Теперь известно, что Пугачев именно таким и был. Но тенденциозно подобранные документы архива пушкинских дней создавали образ злодея. В лице Пушкина интуиция одержала еще одну победу над чисто научным методом. Недаром же говорил Пастернак, что лишь искусство всегда у цели.

У цели был и Лев Толстой в «Войне и мире», одарив нас не только художественным наслаждением, но и глубоким знанием об одном из важнейших периодов русской истории. Гениальный роман пронизан той «скрытой теплотой патриотизма», что и помогла русским людям осилить непобедимого Наполеона. Недаром мудрый вождь Кутузов видел свою задачу в том, чтобы не мешать естественному ходу событий.

Как мы уже убедились, и в советское время литература оставалась главным источником исторического знания для народа. Но, к сожалению, наше искусство довольно редко бывало у цели, хотя и не по своей вине. Как началось со сталинских дней, так и продолжалось до недавнего времени беспардонное переписывание истории. И не то что бы древней, а нашей советской, совсем недавней, творившейся на наших глазах. Конечно, такое можно позволить лишь с народом, которому отшибло историческую память.

Еще до войны Сталин решил собственной рукой навести порядок в столь важном разделе советской истории, как история партии. И создал «Краткий курс». Вначале этот труд появился безымянно, а затем мы потрясенно узнали, кто автор шедевра. Бывало ли такое в мире, чтобы человек писал о самом себе «великий», «мудрый», «гениальный»? Столь «объективного» отношения к собственной личности не знали даже разложившиеся вконец римские цезари. Нерон лишь перед гибелью проговорился «великим» в свой адрес: «Какой великий артист погибает!». Но главное, конечно, не в этом, главное в том, что мы получили историю партии, вывернутую наизнанку. Такую историю партии, какой ей следовало быть с точки зрения товарища Сталина, подлинного ее творца. Серьезно разбирать это творение - зряшное дело. Надо отметить, что Сталин заявил себя в нем не только величайшим историком, но и величайшим философом. Вся страна - от мала до велика, от юного пионера до седовласого академика - уселась за изучение четвертой главы, являющей собой примитивное, дубовое, но из-за плохого языка все равно темное изложение основ диалектического материализма.

Другой пример беспардонной фальсификации- мемуарная трилогия Л. Брежнева, писанная не им самим, а тремя разными авторами. И никого не удивило, что писали одни, а Ленинскую премию получил другой. Но несколько покоробило, что решающим событием Отечественной войны оказался не Сталинград, повернувший войну вспять, а десант на Малую землю, ибо там находился начальник подива полковник Брежнев. В народе родилась хмурая шутка: Отечественная война всего лишь боевой эпизод в великой битве за Малую землю.

С войной разобрались. Четыре звезды Героя Советского Союза украсили жирную грудь, к ним присоединился высший воинский орден - «Победа», которого удостаивались виднейшие наши стратеги за ключевые битвы. А вот генералиссимуса Бровеносец не дождался, так и ушел маршалом.

Но до того, как он нас осиротил, Леонид Ильич рукой Анатолия Аграновского создал новый шедевр «Возрождение». Оказывается, послевоенным ренессансом мы обязаны тоже ему.

А из третьего тома все узнали, что и целина подарена стране им же. А мы-то думали, что идея освоения целинных земель принадлежала Хрущеву, а возглавил работу первый секретарь ЦК Казахстана П. К. Пономаренко. Во вторых секретарях ходил при нем малоизвестный Брежнев. Ан ничего подобного: и придумал и осуществил историческое дело державшийся в тени - из скромности - Брежнев. Последняя часть мемуарной трилогии появилась, когда трудяга уж вовсе ничего не делал, только собирал автомобили заграничных марок да изредка косноязычил на торжественных собраниях. И вся эта фантасмагория творилась на глазах 280-миллионного народа с бесстыдством стриптиза.

Десятки, сотни услужливых перьев стали заново переписывать историю Отечественной войны и послевоенное восстановление «под Брежнева». Конечно, не забывали и Сталина - (когда творится глобальная ложь, без Сталина не обойтись), но хорош бы тот был, если б Брежнев не решил на Малой земле исхода войны и если б не вырвал страну из послевоенной разрухи.

В антиутопии Оруэлла «1984» изображено учреждение, основная забота которого изо дня в день пересоздавать недавнее прошлое. Большой штат сотрудников Министерства любви просматривает старые газеты вырезает из них то, что не годится с точки зрения сегодняшнего дня, и заменяет другим - годным. И так без конца, в зависимости от того, что сегодняшнего требуется главе страны - Большому брату. Самое печальное, что это не карикатура - так оно и было у нас совсем недавно. И горькой правдой звучали слова Б. Пастернака: в Советском Союзе нет действительности.

Празднование 1000-летия христианства на Руси

Празднование 1000-летия христианства на Руси

Мы коснулись состояния исторической науки (если этот термин вообще применим к волюнтаристским упражнениям на исторические темы) при Сталине и Брежневе, но как-то упустили время хрущевской оттепели. К сожалению, сделав очень много для страны: разоблачив культ личности, ликвидировав лагеря, вернув доброе имя сотням тысяч безвинно осужденных, сделав спокойными наши страшные, исполненные гибельного ожидания ночи, убрав железный занавес, дав груди свежего воздуха, Н. С. Хрущев считал и культуру и гуманитарные науки делом второстепенным, как и охрану природы. Сперва построим коммунизм, а потом будем думать о природе, культуре и прочих интеллигентских штучках. Умный и талантливый самородок, он не любил интеллигенцию - искренне не понимая, кому нужна эта болтливая, утомительная и беспокойная прослойка,- что в конечном счете его и погубило. Все скоропалительные, противоречивые, не опирающиеся на знания и анализ решения ничуть не улучшили ни промышленности, ни сельского хозяйства, не подняли жизненного уровня, только испортили характер самого Хрущева. Страна, едва тронувшись с места, снова зашла в тупик. И какое ему было дело до истории, он смотрел не назад, а вперед. Ему очень при коммунизме пожить хотелось, он назначил его на тот самый 1984 год, о котором писал Оруэлл. До коммунизма Хрущев не дожил, мы пока тоже.

Но если при Сталине со «стекол вечности» почти смыло декабристов и начисто - народовольцев (беспощадный и трусоватый горец ненавидел бунтовщиков, а тем паче цареубийц - дурной пример заразителен), то сейчас вспомнили о героях Сенатской площади, о Кибальчиче, Софье Перовской, о многих других полузабытых исторических фигурах.

В годы застоя, как мы называем после хрущевское двадцатилетие, историческая мысль спала, но какие-то нечистые игры с историей продолжались. Частично реабилитировали Сталина, прежде всего как полководца, и начисто вычеркнули из русской истории Н. С. Хрущева, сделавшего столько доброго для страны.

Как всегда, в авангарде почти заглохшей исторической мысли шла литература. В своем многотомном романе «Война» плохой, но официально чтимый писатель Иван Стаднюк на все лады восхваляет Сталина-военачальника. Ни уничтожение талантливой военной верхушки, ни вручение судьбы Отечественной войны луганскому слесарю, всаднику без головы и унтеру царской армии (Ворошилову, Буденному, Тимошенко.), ни растерянность первых месяцев, подарившая немцам половину европейской части России (не мог поверить советский лидер в предательство своего друга Гитлера),- ничто не омрачает светлый образ в глазах тех, кто не хочет видеть правду.

За литераторами двинулись ученые. Военные историки вновь усердно принялись кадить Сталину. У них появился такой сильный козырь, как мемуары маршала Г. К. Жукова. Лишь теперь, когда истина стала выходить наружу, мы узнали, как давили на старого маршала, чтобы привести его воспоминания в соответствие с «духом времени». Отсюда и смехотворная фраза из анекдота о необходимости посоветоваться - ему, Жукову! - с безвестным политотдельцем Брежневым, отсюда и расшаркивание перед Сталиным. В частных беседах, но каким-то образом это попало в печать, маршал Рокоссовский говорил о Сталине: «Вы думаете, мы слушались этого недоучившегося попа? Мы делали вид, что подчиняемся, а поступали по-своему». Так выглядит правда.

Памятник князю Владимиру в Киеве

Подхватили ученые и другую идейку, зародившуюся опять-таки у беллетристов: две трети страны находятся в Азии, следовательно, Россия азиатская, а не европейская страна. И Петр I напрасно прорубил окно в Европу, нам там делать нечего. Литературным печенегам там, действительно, делать нечего, к европейской культуре они никакого отношения не имеют. Поскольку эта теория не получила официальной поддержки, она существует подспудно. На Петра нападают, но до «разоблачения» царя-реформатора (не нужны России реформы, посягающие на ее самобытность и азиатскую суть) дело еще не дошло. Похоже, и не дойдет.

В период застоя, безвременья активной фальсификации подвергалась в основном советская история, преимущественно с дней Отечественной войны, ибо при всем желании нельзя было связать Брежнева ни с революцией, ни с Гражданской войной. Русская же история стала вроде бы вообще не нужна. Несформулированным правилом этого тусклого времени было: не надо глядеть назад, не надо глядеть вперед, лучше - себе под ноги, тогда не споткнешься.

Но и в эпоху «волюнтаризма» (так окрестили хрущевские дни, когда загнанному народу все-таки выпала передышка), и в эпоху «застоя» (против этого термина нечего возразить) появлялись изредка труды, пытающиеся вернуть историю к объективной правде. Вышла книга об Иване Грозном, где осторожно, но определенно утверждалось, что царь не был выдающимся гуманистом своего времени и что опричнина принесла больше вреда, нежели пользы. Вышла книга о Смутном времени, удостоверившая, что такое время все-таки было в русской истории и главный виновник тому - Грозный. Робость этих трудов коренилась в том, что образ Ивана Васильевича нерасторжимо сросся с образом Иосифа Виссарионовича, а с последним надо держать ухо востро. Он обнаружил удивительную способность к воскрешению из мертвых. Упокоенный, казалось бы, навеки на XX и XXII съездах партии, он вновь возник застойной порой, если не в прежней красе, то в достаточно импозантном виде. Даже гласность, сказавшая всю (или почти всю) правду о его кровавых злодеяниях, не задвинула гробовой доски. Напротив, с освеженной силой зазвучали голоса: «При Сталине был порядок!» Да, порядок застенка, тюрьмы, кладбища. А еще талдычат: «При нем построили Магнитку, Днепрогэс». Неужели людям в голову не приходит, что другие страны тоже строили свои Магнитки и Днепрогэсы, причем нередко более масштабные и мощные, но не оплачивали их потоками крови. Зачем далеко ходить: сегодняшняя Япония, побежденная, оглушенная ядерным взрывом, вышла по индустрии на первое место в мире, не оплатив ошеломляющего успеха ни одним убиенным. Гипертрофированное представление о чудесах сталинской индустриализации внушил соотечественникам сам Сталин. При нем всячески раздували миф о безнадежной отсталости России, чисто земледельческой стране с ничтожной, зачаточной промышленностью. Это ложь, в России был довольно развитый капитализм. Житница Европы (ныне мы ввозим хлеб из Аргентины, Канады, США) неплохо наращивала свой промышленный потенциал. Была сильная металлургия, о состоянии военной промышленности говорит тот факт, что русская артиллерия считалась лучшей в мире. А как умел строить русский капитализм, видно по старому БАМу, байкало-амурской магистрали. Новому БАМу такое качество не снилось. Экономическое положение России было настолько крепким, что она могла вести изнурительную войну с кайзеровской Германией, не раз выручая союзников ценой собственной крови и не рассчитывая ни на их хлеб, ни на их оружие.

В Отечественную войну мы широко пользовались ленд-лизом, так назывались поставки из США: орудия, боеприпасов, стратегического сырья и продуктов. Американская тушенка и баночная колбаса входили в офицерский дополнительный паек, тыл пробавлялся той же тушенкой, молочным и яичным порошком, прозванным нашим благодарным народом «яйцами Рузвельта». На предприятиях периодически раздавали носильные вещи, присылаемые американскими гражданами. Транспортная и грузовая авиация состояла из «Дугласов», по земле бегали вездеходы «джиппы». Сейчас об этом как-то подзабыли, нам ловко умеют отбивать историческую память.

Любопытно, что змеиный взгляд Грозного царя будто заворожил историков - больше всего писали о нем и близком ему времени. Кое-что появлялось о войне 1812 года, Крымской войне, о декабристах; с трагической фигурой несчастного Павла I нас познакомила сравнительно недавно вышедшая хорошая книга Н. Эйдельмана. Но, скажем, с эпохой развеселой дочери Петра Елизаветы или Екатерины II мы могли познакомиться лишь по лихим романам В. Пикуля. А есть и вовсе белые пятна: эпоха первых Романовых, жестокие дни Анны Иоанновны, начало царствования Александра I, революция 1861 года (отмена крепостного права была революцией, пусть проделанной сверху), сложное царствование Александра III - широкие слои населения ровным счетом ничего не знают об этом, как и о начальной поре Руси.

Некоторое время назад вышел увесистый труд академика Рыбакова о нашем непрозрачном славянском прошлом. Но попробуй понять, кто такие славяне, откуда они взялись и как соотносятся с русами и что значили при всем этом варяги,- и мозги заплетутся в косу. Есть какая-то цель в темном многословии: изгнать варягов из нашей истории, показать, что христианство лишь поверхностно затронуло языческое мировосприятие насельников Руси... но, возможно, я заблуждаюсь.

Люди без исторической памяти, без представления о своем прошлом - несчастные люди. А. П. Чехов говорил: «Для жизни в настоящем надо искупить прошлое. А для этого его надо знать». Сейчас эта простая и непреложная истина взята на вооружение руководителями, возглавившими революционную перестройку нашей жизни. Отмена экзаменов по истории-красноречивый жест, показывающий, что с фальсификацией истории покончено. Народу вернут его историю, он искупит прошлое и создаст действительность вместо миража.

|

ПОИСК:

|

© USA-HISTORY.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'