Искусство

Виктор Потанин. Монологи для сына

Мой деревенский дом потемнел от времени и дождей. Иногда кажется, что он тяжело вздыхает. Но это шумит под окном тополь, как-то печально шумит. Неделю назад дерево уже облетело - значит, снова осень, дожди и туманы. Так и есть: за окном частый дождик, как будто из сита, а небо почти упало на землю. И сразу вспоминается что-то подобное есть у поэта: «Много серой воды, много серого неба...» Наверное, поэтому моя улица совершенно пустая, даже собаки спрятались в подворотни. Зато по соседней крыше гуляет галка. Она вся смокла, перья обвисли. Где-то рядом затакал трактор, и птица насторожилась. Но проходит минута-другая, и галка привыкает к чужому звуку, успокаивается. И снова ходит, что-то ищет на крыше, а сверху-дождик... Как тяжело - мне не вынести. Быстрее бы снег, быстрее бы... Всю жизнь я ненавижу это время, когда осень уже сломалась, но зима еще где-то в дороге. И этот излом часто длится неделю, а то и месяц, и тот месяц - самый грустный, самый тяжелый. А, впрочем, сейчас-то зачем я страдаю- вдруг проносится в голове, ведь в двух шагах от меня печка-голландка.

В. Кандинский. «Импровизация»

И вот ожила моя печка, загудела. Дрова сухие, хорошие - заготовлял их еще в начале июля. Они горят весело - знай только подкладывай. И я это делаю с удовольствием, а потом сажусь рядом на низкую табуретку и с таким же удовольствием смотрю на огонь. Смотрю и все во мне оживает, оттаивает и почему-то сразу же хочется разговора, общения... И меня как будто чувствует сын. Он прибегает из соседней комнаты, а в руках веселая книжка с картинками. Через год моему Феде - в школу, и он не может скоротать эти дни.

- Папа, а кто сочиняет книги?

- Писатели.

- А музыку?

- Композиторы. Мы называем их музыкантами...

- А картины рисуют художники?

- Молодец! Как же ты догадался?

Он молчит, а глаза опять делаются веселые, нетерпеливые. Сейчас он меня замучает своими вопросами. Так и есть:

- А в нашей стране живут самые хорошие писатели?

- Правильно, сын.

- И художники?..

- Ну конечно, конечно! И музыканты - у нас самые лучшие. И артисты тоже не хуже. Через год ты пойдешь в школу и учителя познакомят тебя с великой культурой нашей родины. Нынче ей исполнилась тысяча лет.

- Папа, а для чего мне культура?

- Чтобы стать добрым и честным, чтобы выполнить свой долг на земле...- и тут я снова увидел его глаза. Они почему-то потемнели и покрылись сердитой пленочкой. Я догадался- он же меня не понимал. Но он и не должен еще понимать,- начал я утешать себя, успокаивать,- само слово «культура» для него - пустая абстракция.

- Папа, а что значит родина?

Сын смотрит на меня цепко, пытательно. Еще секунда - и он расплачется от нетерпения. Мой Федя не любит подолгу ждать, и потому я тороплюсь:

- Родина - это, во-первых, люди, которые тебя окружают. А во-вторых - культура... Она - душа твоей родины.- Но сын, наверно, снова не понимает, потому что задает новый вопрос:

- А у тебя в детстве были книги?

- Очень мало... Чтобы прочитать «Военную тайну» Гайдара, я ждал полгода. Да, милый мой, мы всегда стояли в очереди за книгой, потому что была война и книг не хватало. Но сейчас другое время - страна стала богаче. Когда ты вырастешь, я буду руководить твоим чтением. Тебя ждет большой праздник - Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов и Бунин... А потом - Александр Блок и Андрей Платонов, а потом Борис Пастернак и Анна Ахматова...- И тут меня кто-то прерывает - хватит, мол, довольно перечислений. Это душа моя пускается в рассуждения, а потом просто диктует: не нужно твоему сыну много фамилий, пусть даже прекрасных. Недаром же Лопе де Вега однажды воскликнул: «Хороших успехов достигает лишь тот студент, который учился только по одной книге». И тут же добавил, что когда было мало книг - «знали люди больше, потому что учились на меньшем...»

В заслонку стучится тугое пламя, Федя угомонился в кресле, может быть, устал уже от своих вопросов. И меня они тоже расшевелили, принесли какое-то неясное чувство тревоги. Да и мучило, что разговор с сыном не получился. Ведь через год ему действительно в школу, какие-то чужие, посторонние люди начнут строить и переделывать его душу, а я, родной отец, буду в стороне. Но почему, почему? Разве сам ты не можешь быть наставником сыну, ведь ты же - писатель, а значит-учитель...

За окном уже спустились сумерки, но я не зажигал электричества. Я любил такую неполную темноту, когда день уже умирает, но не сдается-и оттого вокруг такая таинственность, тишина. Огромная, бесконечная тишина на тысячи километров. И только Федино дыханье нарушает ее. Оно было спокойное, ровное-и это действовало на меня, как бальзам. А темнота за окном все сгущалась, и скоро комната наполнилась каким-то туманом. Я не поверил, но его делалось все больше и больше, он был совершенно живой, фиолетовый, он оседал на меня, как облако, и я почувствовал, что закрываю глаза. И скоро все смешалось, перепуталось в памяти - и явь и реальность,- и само время неожиданно превратилось в такое же мягкое бесконечное облако, и я вошел в него и потерялся. Но скоро, совсем скоро открылись глаза и сразу обрадовались - они увидели перед собой мое родное Утятское. Оно было все белое, какое-то странное. И моя родная улица была такая же белая, непривычная. Но почему? Отчего? И тут я догадался - это же от черемухи! По всему селу стояли разливы цветущей черемухи, и на моем Тоболе был такой же весенний разлив. А потом взошла луна, и река стала походить на большое длинное зеркало. И вдруг я увидел, как на краю того зеркала сидел мальчишка и не мигая смотрел вперед. И вот уж полночь скоро, и еще выше стала луна. И все так же дурманно, сыро пахла черемуха, и какие-то темные холмы вместо рощи показались на другом берегу. Они почему-то шевелились и двигались, как будто их подвигал человек. И вдруг над холмами показался, вырос огненный столбик!.. У мальчишки сразу сбилось дыханье, и он оцепенел. А столбик поднимался на глазах и покачивался, и в этом была какая-то тайна, призыв. И вот уж не столбик это, а точно длинная свечечка. Она растет, растет на глазах, как будто вытягивается, и скоро достает до ближней звезды. Что это? Что это? Но свечечка уже опадала, шаталась, и вот уж после нее - только воспоминанье, только испуг. И в тот же миг на другом берегу закричали люди, стали звать перевозчика. И отплыла лодка, и мягко захлюпали весла по весенней воде. И сразу... сразу открылись глаза. И закончился сон. Но сон ли это? Ведь так и было тогда, так и было, потому что тем мальчишкой был я, и это мои глаза увидели над темными холмами ту высокую свечечку - чей-то призыв.

Памятник А. С. Пушкину у входа в Русский музей в Ленинграде

А на другой день мальчишка взял в руки ручку и начал писать стихи. И они выходили робкие, детские, какие-то нежные, совсем бестелесные, как та свечечка - белый огонь-сияние, как та музыка, которую он слышал недавно в интернате у приезжих мальчишек. Их вывезли недавно из блокадного Ленинграда и в багаже у них был патефон и целый мешок пластинок. Но что это была за музыка, какие мелодии? Может, Глинка, Чайковский, а может быть, знаменитая «Всенощная» Сергея Рахманинова, а может быть, грустная старинная песня, похожая на ковыль... Но кто мог сказать, да и важно ли это, когда звуки были такие светлые и небесные. Наверное, они и породили в сознании ту светлую чудесную свечечку-такой неправдоподобный мираж... И вот уж наполняется листочек стихами, а сверху со стены смотрит на мальчишку Мика Морозов. Но я не знал тогда, что того, на картине, зовут ласково Микой, не знал и самого художника Валентина Серова, не знал и самого главного, что это совсем не картина, а дешевенькая репродукция из ка-когв-то тоненького журнала. Но что из того, если в глазах прелестного Мики столько солнца, тепла и света. Если широко раскрыты от счастья его оливковые глаза, если рубашка на нем ослепительно белая-цвета белого снега, цвета надежды. Он смотрел на этот снег, и заполнялась тетрадка стихами... Вот рассказать бы моему сыну о том мальчишке и о его тетрадке. Как бы хорошо рассказать, ведь тот мальчишка и Федя - почти одногодки. А потом бы и о Мике Морозове рассказать, и о художниках Валентине Серове и Врубеле, а потом о Репине и Константине Коровине... Нет, нет, начинать нужно все-таки с Пушкина,- поправляет меня душа. Да что говорить! Пушкин-это и есть наша родина, наша культура, наша первая колыбель. И наша надежда и утешенье... Потому что в иные дни, когда тебе горько и тяжело, когда жизнь совсем не мила и даже кажется лишней,-его стихи, как молитва, как заклинанье, как светлый призыв:

Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись. В день уныния смирись, День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.

Вспомнишь это-и сразу придет облегченье, и ты услышишь в себе новые силы, небывалый подъем. Так было и у меня, так будет и у моего сына, обязательно будет... Я поднимаю голову и прислушиваюсь к его дыханью. Оно по-прежнему спокойное, ровное,- губы полуоткрыты. Но, конечно же, Федя спит давно, видит сны. И тогда я поднимаю его из кресла и на руках отношу в детскую комнату. А потом снова сажусь поближе к огню. Подбрасываю сухое полено-и огонь оживает, и по стенам бегут веселые блики, и снова на меня надвигается неясная тревога, какое-то смутное ожидание, и снова хочется живых звуков, общения. Но никого нет вокруг, одна тишина, тишина. Она такая тягучая, плотная, даже можно резать ножом. Она может спеленать любого, лишить желаний, но я хочу уйти от нее, подремать. Но сна нет и нет, и тогда, чтоб хоть немного рассеяться, опять раскрываю томик поэта, раскрываю наугад и читаю: «Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на жизнь осуждена?..» Но как это зачем? - протестует душа.- Ну хотя бы затем, чтобы воспитать сына, чтоб помочь ему выбрать правильную нравственную дорогу... Чтоб сделать, наконец, его добрым, честным, культурным... А хватит ли у тебя сил? И собственной культуры и знаний? Опять оживает душа. Но тут же сразу себя поправляет: а впрочем, обучать можно личным примером. Что любишь сам, чему молишься - пусть то и полюбит сын...

Венецианов. «Портрет крестьянки»

Но если так, то я начну с Пушкина и с фресок Андрея Рублева... Я расскажу тебе о замечательной музыке Глинки, Чайковского, я покажу тебе картины знаменитых художников - передвижников и картины нынешних мастеров Александра Шилова, Константина Васильева, Юрия Ракши и Ильи Глазунова... Я расскажу тебе, сын, как несколько лет назад я чудом попал в Третьяковку на выставку несравненного Виктора Попкова. Люди в залах ходили молчаливые, печальные, как будто ходили возле икон. Да так и было на самом деле - от картин шло дыханье святости, нежное трепетное дыханье. Такой же воздух слышишь, когда входишь весной в темный сосновый бор или когда вносишь в комнату букет поздней мяты. Этот запах напоминает о бренности жизни, о приближении горькой дождливой осени, когда у деревьев облетают листья, а у человека облетают желания, и он готовится к смерти. Одна из картин так и называлась «Осенние дожди»... На мокрое холодное крыльцо выбежал Пушкин, а на небосклоне - осень, тучи, тоска. И в глазах поэта - тоже осень, тоска. Вот такая же тоска, как сейчас у меня за окном. Провинциальная, чисто русская, бесконечная в своих грустных оттенках...

Да, мой сын, твой отец живет далеко от столиц. До Москвы от нас две тысячи километров. Ехать поездом туда - сразу устанешь, даже самолетом устанешь. Да что уж! Есть, есть же у нас еще такие далекие уголки- такая провинция, есть и провинциальные люди. И это так, это правда. Есть там и гнилые плетни и заборы, есть и лужи посреди улицы и низкая вялая травка возле заборов. И такие же разговоры в домах, усталые, вялые, ни о чем, а часто и московские сплетни, приходящие в нашу глубинку с опозданием почти на полгода... И такие же люди есть тоже уставшие, какие-то разбитые жизнью и совсем без желаний. Вроде бы и люди, а вроде бы сухие листья или ненавистное мне растение - перекати-поле. Подул ветер и покатилось оно, полетело, и не держит его земля, ничего не держит... И вдобавок ко всему в таких отдаленных местах часто нет ни театра, ни хорошего Дома культуры, в библиотеке стоят потрепанные, еще довоенные книги. И среди этой грусти и тебе нужно будет жить и слушать музыку древней природы. Послушай, как хорошо об этом сказано у Николая Рубцова:

Высокий дуб. Глубокая вода. Спокойные кругом ложатся тени. И тихо так, как будто никогда Природа здесь не знала потрясений!.. И всей душой, которую не жаль Всю потопить в таинственном и милом, Овладевает светлая печаль, Как лунный свет овладевает миром...

Как хорошо и точно - «овладевает светлая печаль...» Так и случилось тогда со мной в Третьяковке - эта светлая щемящая печаль буквально преследовала меня со всех картин Виктора Попкова. А потом я увидел картины Константина Васильева - та же боль и печаль. И в лучших картинах Юрия Ракши - то же дыхание, и такая же в них глубина.

Когда ты будешь взрослым, я расскажу тебе о моих встречах с этим гениальным Николаем Рубцовым. Мы учились с ним в одно время в Литературном институте. За несколько дней до своей трагической смерти он прислал мне телеграмму. Она была поздравительная наступал Новый год по старому стилю. И стояли в телеграмме простые обычные слова и простая человеческая просьба - не забывать его, всегда помнить. Не забывать... Я еще не знал, что это прощание. Такие же телеграммы получили и другие его близкие люди. Не забывать, всегда помнить!.. Через пять дней поэта не стало. И каждое слово той телеграммы обрело теперь новый смысл и значение...

В. Поленов. «Московский дворик»

Я расскажу тебе, сын, и о прекрасном русском писателе ВикторежЛихоносове. И покажу его книги - «Осень в Тамани», «На долгую память», «Чистые глаза», «Элегия», «Счастливые мгновенья»... И покажу его письма, их у меня несколько сотен. Писем много, потому что мы дружим друг с другом уже два десятилетия. Я видел, сын, как он радостно, по-настоящему начинал. Разве не радость, когда дверь в большую литературу открывает тебе сам Твардовский! Разве не радость, когда почти каждую неделю о тебе пишут столичные газеты, журналы, а тебе еще только-только за тридцать! Разве не радость - дальние дороги и путешествия к святым русским местам и памятникам русской культуры! В Тамань, в Константинове, в Тригорское и Михайловское, впрочем, всего не перечислишь... Позднее, через много-много лет писатель напишет о тех незабываемых днях и минутах: «...Я был моложе, очень любил Пушкина, Лермонтова, Есенина, безымянных летописцев, ездил поклониться им. Преклонение очень воспитывает писателя. Там, в их отчинах и уголках, их жизнь, судьба. Там любовь твоя к классике и всему родному достигает горной высоты. Разве это объяснишь. Так и будут до старости зарницами вспыхивать те мои дни. Я написал об этом, но всего не передал. Нет у меня слов! Для меня эти путешествия стали тем же, что для Пушкина - простите за сближение - Царское Село, а для наших прежних художников - созерцание фресок в Италии, куда их, медалистов, посылали бесплатно на целый год. Но главное - сочувствие судьбе великих поэтов. Я видел сны, без которых был бы хуже, чем есть...» Всех героев его повестей объединяет любовь и тяга к высшей культуре, жгучая тоска по прекрасному, сыновнее чувство родной земли. Все они - странники, а точнее, паломники к своей мечте и надеждам, а еще точнее, к своему собственному сердцу, жизнь которого - непостижимая тайна.

Мечта и тайна... А рядом - живая жизнь-и горе, и радость, и встречи, и расставанья, и любовь, и тоска. Как объединить все это вместе, слить в единый поток-движение, чтобы вновь живыми голосами заговорили страницы. И такое случилось, такое произошло - после повестей появился роман «Когда же мы встретимся?» Как я мечтаю, сын, чтобы ты побыстрее раскрыл его и прочел. Ведь роман этот-не только повествование, а исповедь, сказанная проницательным сильным голосом, поражающая своей откровенностью и чистотой. Да, это так, это правда, потому что в романе много любви, много страдания и потому нравственные вопросы для автора - превыше всего. Это сближает роман с лучшими традициями нашей классической прозы, помогает воссоздать историю души современного интеллигента, молодого человека из провинции, от века питавшей нашу культуру деятельными служителями, подвижниками...

Конечно, тема современной культуры - одна из главных в романе. И теме этой отданы все лучшие страницы, все главные авторские мысли. В романе жизнь дается в больших измерениях. Она протяженна во времени и пространстве, а сама история нашей культуры становится полноправным героем произведения. Писателя волнует прежде всего сам человек как самая огромная и глубокая тайна, все самое доброе, чистое в человеке. И сердечные исповеди, и признания, и тайные строки писем, которые пишут друг другу главные герои романа, и их встречи, их бессонные ночи за разговорами, и взволнованное повествование самого автора - все это делает роман глубоко интересным. Да, страницы эти читаются на одном дыханьи и по-настоящему увлекают. И это неудивительно, ведь все герои романа живут только одной надеждой-завоевать столицу своей совестью и талантом.

Столица и провинция... Сосредоточение самого высокого духа и маленькая Родина, где возник на свет... А может быть, существует большая и маленькая культура, может быть, и сами люди делятся по слоям, как какой-нибудь бутерброд? Нет, нет, убеждает нас автор: истинная культура для всех одинакова и родина наша для всех одинакова, и нет ничего дороже ее... Все эти большие слова и понятия пронзительно и точно зазвучали в романе и с такой же силой отозвались в душе. Отозвались таким же родным, сокровенным звуком, и я хочу, сын, чтоб однажды ты услышал его. Услышал и понял бы, что Родина наша - большая, прекрасная, но твое родное Утятское прекрасней всего и милей.

Да, земля наша большая и Родина наша большая, но чем бы тебя судьба ни одарила и как бы ни обездолила, мой единственный сын, ты всегда должен оглядываться на свой родимый порог. И пусть он будет для тебя как маяк, как надежда, как самая святая молитва перед дальней дорогой. Ведь у тебя будет много этих дорог к вершинам нашей культуры и к самому себе. И в этом тебе поможет настоящая книга. Ты не забыл еще признания писателя: «Я видел сны, без которых был бы хуже, чем есть...» Но что было в тех снах? Тоска по высшей доброте, по прекрасному? Может быть... Мечта о новой дороге под звездами, о пристанях, о вокзалах, о счастливых встречах возле оконного окна, о теплом южном небе над Таманским полуостровом? Может быть... Или же пронзило душу острой иглой,- и ее потянуло на исповедь. Наверное, так, наверное, так... Потому что исповедь - всегда удел большого искусства.

А разве, сын, не исповедь - музыка Сергея Рахманинова, или пение великого Шаляпина, или актерская игра не сравнимого ни с кем Николая Симонова... Да, сын, я поставил сейчас многоточие, потому что мое перечисление-лишь маленькая капелька из глубоких колодцев российской культуры. Я мог бы зачеркнуть эту капельку и в другом месте и назвать другие великие имена,- но все равно она засверкала бы как капелька солнца. И все же не удержусь, сделаю отступление: ведь меня мучает одно счастливое воспоминание. Но нет, нет, скорей даже грустное и тяжелое, потому что Марии Александровны Волошиной уже нет на земле...

К. Коровин. «Зимой»

Но тогда, много лет назад в Коктебеле, она была еще веселая, энергичная и все время рассказывала о своем знаменитом муже Максимилиане Волошине - как он рисовал, как писал стихи, как принимал к себе дорогих гостей. И вот однажды приехал Шаляпин, и был веселый ужин, вино, разговоры, а потом они его потеряли - Шаляпин куда-то исчез. И так прошел час, а может, и больше и тут со стороны моря раздался его удивительный голос. Он пел русскую народную песню, и голос то возвышался, то падал - прекрасный голос, самый лучший в тогдашней России. Он пел, а они затихли, а потом пошли на эти волшебные звуки и вскоре увидели самого певца. Он стоял на берегу в одиночестве, и волны почти касались его ступней. Но он ничего не видел, не слышал - он пел, и лицо его сияло в свете вечерней зари. Ему мало было людей - этой шумной публики со всех континентов,- он пел сейчас для моря, и только для моря, и морс его чувствовало, понимало, иначе бы так не сияло его лицо. И скоро этот голос заполнил все морское пространство,- и вот уж нет волн и нет моря,- остался один только шаляпинский голос, как голос бога, как голос судьбы...

Не так ли, сын, случилось и с великой русской культурой. Она вобрала многие звуки, мелодии многих народов, многие страсти, надежды и сейчас грозится затопить весь цивилизованный мир. Вот, сын, что значит большое искусство, большая культура-это когда человеческая душа поднимается над морем и сливается с небом, а потом стремится еще выше, все выше и там теряет свои оковы, и от нее остается только... только святой огонь. Не его ли, не его ли и видел когда-то тот утятский мальчишка? Ты не забыл, сын, тот белый свет над холмами, ту высокую свечечку, которая встала над весенней рекой.

Может быть, это тоже поднималась к нему чья-то большая душа...

А я ведь все еще сижу возле печки и смотрю на огонь. А за окном давно ночь, тишина и чуть слышный шелест дождя. Под такой шелест хорошо сочинять музыку и писать картины, хорошо слагать стихи и поэмы, погружаясь в мелодии таких же тихих метафор... И еще хорошо думать о своем единственном сыне и вспоминать, вспоминать... И мои воспоминания похожи сейчас на сны, такие же мягкие, бестелесные, как степной одуванчик. Но вдруг меня кто-то перебивает и останавливает, и я снова вижу его глаза и слышу настойчивый голосок:

- А в нашей стране живут самые хорошие художники?

- Ну конечно, конечно... Когда ты вырастешь, я расскажу тебе, как однажды меня водил по Парижу знаменитый художник Юрий Ракша. Он был неистовый, энергичный, он рисовал даже ночью - почти с утра до утра. А потом мне удалось очень близко увидеть его глаза.

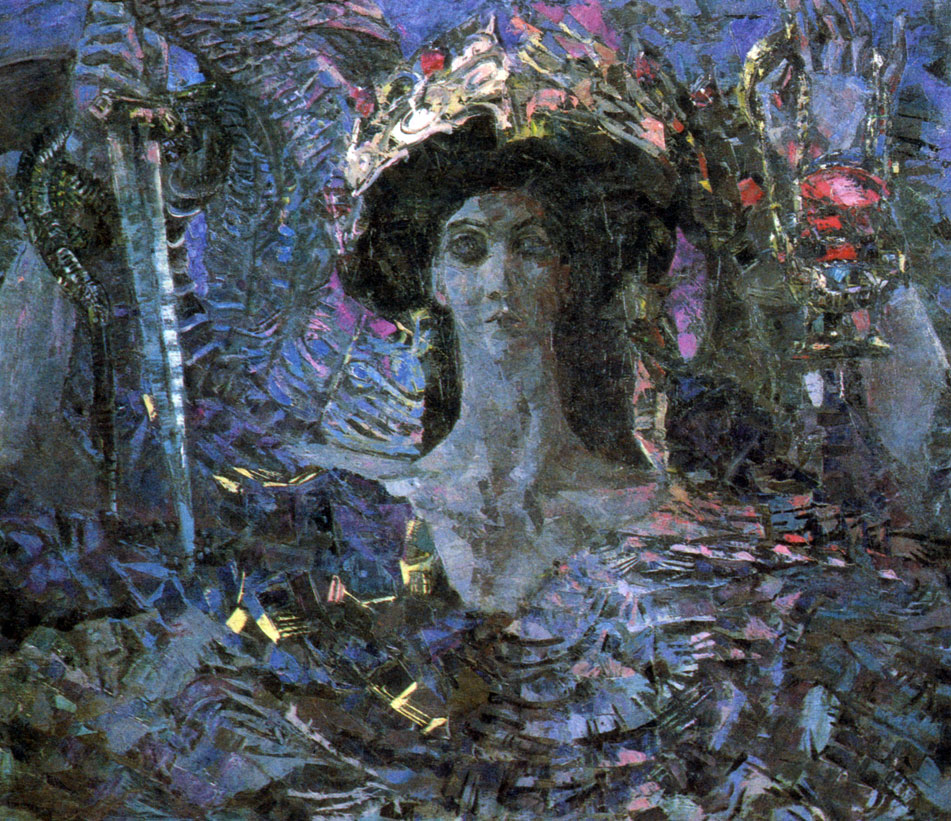

Врубель. «Шестикрылый Серафим»

Ты усмехаешься - ну и что, ну и что же? Но я разочарую тебя: в этот миг художник стоял в двадцати метрах от собора Парижской богоматери. Он стоял и просто смотрел на Собор. Но какие были глаза! В них и радость, и удивление, и какой-то прощальный печальный свет. И сверх того - боль, нестерпимая боль, а может, даже тоска. Но откуда она, почему? И почему ему так тяжело?.. Я терялся в догадках. А может, он что-то вспомнил сейчас, что-то решает. Но я не успел закончить предположение, как он уже раскинул свои походный этюдник и стал рисовать. Лицо его сразу напряглось, побледнело, а брови прижались к самым глазам и чуть заметно подрагивали. Я стоял близко и видел его рисунок. Это были, конечно, наброски, всего лишь поиски темы и интуиция, но его глаза стали сухими и жесткими и скоро перестали замечать окружающее. А ко мне почему-то привязались стихи Булаты Окуджавы:

Перемешай эти краски, как страсти, в сердце своем, а потом перемешай эти краски и сердце с небом, с землей, а потом... Главное - это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том. Может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом!

Я перебирал в уме эти строчки и смотрел за его глазами, но они видели теперь только Собор -великое чудо - все его бесконечные каменные плетенья, все витражи, фигуры и башни... И я наблюдал, как его карандаш единым росчерком рождает фигурки всех библейских царей и пророков, как стремительно выписывает порталы Девы Марии и святой Анны -и все это появлялось под его некрупной аккуратной лепки, но твердой рукой так стремительно, быстро, что походило на фокус. Нет, даже не на фокус, а точно бы проявитель соединялся с фотобумагой - и там, на листах у художника, сразу же все оживало, приобретая точные формы и излучая дыханье. Именно дыханье,- я не ошибся: рисунки жили уже своей отдельной от художника жизнью, и это было такое же чудо. Я приходил от него в восторг и без конца заглядывал к художнику на листы и даже пытался что-то спросить. Но он отвечал очень нехотя, односложно, а лицо слегка напряглось, заострилось, а брови сошлись в одну тугую черту. С таким решительным и серьезным лицом в моем родном Утятском мужики рубят дома, корчуют лес или косят траву. Только взмахнули литовкой, положили рядок-и вот уж напряглись глаза, посуровели и точно бы говорят сейчас каждому, кричат всему свету-не мешайте мне и не отвлекайте, я творю большое, самое главное свое крестьянское дело.

Да, мой сын, Юрий Ракша тоже творил свое самое главное дело. Впрочем, слово «дело» хочется заменить на другое. Например, на слово «Страсть», написанное с прописной буквы. Поступив так, мы восстановим высшую справедливость, потому что этот художник всегда работал страстно, вдохновенно, забывая обо всем, обо всем на свете... Даже о своей страшной и неизлечимой болезни. Но об этом немного позднее.

А через несколько дней я снова оказался рядом с Юрием Ракшой в том бессмертном Соборе. Шел органный концерт, играли знаменитые музыканты. То, что они знаменитые, я узнал из афиши. Впрочем, афиша говорила правду - играли они прекрасно. Но сказать так - значит ничего не сказать. Они даже не играли, а как бы творили музыку. И после этих аккордов хотелось заплакать. Да, конечно, заплакать, растворить свою радость в горячих слезах, а иначе не вынести. Ведь за несколько минут мы проживали целые годы. Бах сменял Шумана, за ним шел Бетховен, а потом наша русская музыка... Собор был полон людей. Многие даже стояли, потому что сидячих мест не хватало. Где-то в дальних углах, под куполом, дрожали светильники, но они почти не давали света. И это было хорошо, справедливо - нельзя великую музыку слушать при ярком свете, потому что пропадет тайна, исчезнут все наши миражи и сновидения. Но тогда все было как надо. В Соборе, повторяю, была теснота, и многие стояли, прижавшись тесно друг к другу. Но что эти мучения, если рядом такие звуки... От одних хотелось захватить ладонями голову и застонать, как от боли,- звуки эти мучили душу. От других же, наоборот, душа наша отдыхала, свертывалась в клубочек, а потом все равно как от могучего толчка, поднималась вверх, воспаряла и вот уж куда-то летела, летела, а куда и сама не знала. Да и к чему это знанье, ведь и ты тоже летел рядом с ней и не было уже с тобой ни обид и ни горя, не было никаких тревог и сомнений,- ты как будто только-только родился и только одного хотелось, желалось, чтоб никогда не кончался этот полет. Но только полет ли? Может, надежды... Ведь люди стояли рядом с тобой и многие из них улыбались. Улыбался и Юрий Ракша, а ведь он знал уже, что смертельно болен. Но музыка принесла надежды... Рядом с нами стояли французы, американцы, немцы и англичане,- и лица у всех были похожи. Потому что на всех сияла печать света, надежды, какого-то внезапного облегчения. И ты знаешь, сын, о чем я подумал: все мы, люди, уже давно находимся в одной лодке. Но это можно сказать и иначе: все мы уже давно живем в одном Соборе, под одним куполом, под одними печальными небесами. И если где-то сейчас голод и войны, если где-то мучаются народы без глотка свободы, то и наша душа тоже мучается и страдает, ведь современный мир - это сообщающиеся сосуды.

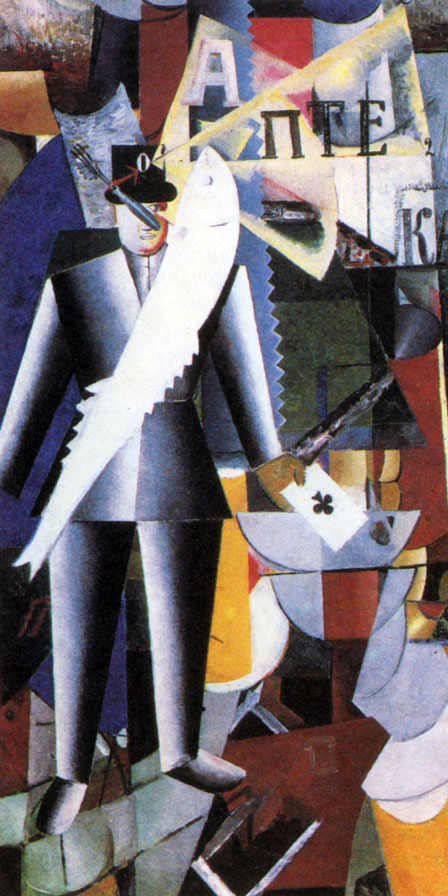

К. Малевич. «Авиатор»

И сделала такими всех нас наша культура... Да, сын, культура - величие нашего духа... И если жив он, дух этот, живы наши надежды. И как же нам нужно беречь и хранить его, ведь жизнь единственна и неповторима.

А у меня все еще теплится печка. Я смотрю на огонь и слушаю твое дыханье. Ты от меня сейчас совсем рядом - за тоненькой стенкой - и твое дыханье тоже как будто рядом... И опять, опять душа моя пускается в рассуждения хватит ли, достанет ли у тебя сил, чтоб воспитать любимого сына?

И хватит ли твоей культуры и знаний?.. И наконец, хватит ли собственного сердца, чтоб передать свой огонь другому? Ведь негорящая свечка зажигается от горящей. Но прости, я отвлекся. Я должен ответить на твои вопросы:

- Папа, а для чего мне культура?

- Чтоб воспитать свою совесть... Чтобы найти в себе любовь, сострадание. И к любой травинке-былинке и ко всему сущему на земле. Недавно, сын, я слушал пианиста Михаила Плетнева. Он приехал в наш областной город, и Курган задыхался от возбуждения всем хотелось достать билеты и попасть на концерт. Я оказался в числе счастливых... Пианист играл прелюдии Рахманинова и этюды Скрябина, играл Чайковского и Шостаковича... Концерт длился долго - Плетнева часто вызывали на бис. И вот все кончилось, отшумело в зале, и скоро я оказался на улице,- и тут со мной случилась беда. Я шел и не узнавал давно знакомого города, а потом и совсем заблудился где я, что со мной? Навстречу мне шли прохожие. Они двигались почему-то тихо и медленно, как будто по скользкому льду. Я смотрел им в лица и тоже не узнавал. И не понимал ничего - почему вчера еще они были такие хмурые и сосредоточенные, а сегодня они все стали добрыми, ясными, такими приветливыми... И почему мне улыбаются совсем незнакомые люди. Наверно, и сам я казался совсем другим. Да, сын, так и было, так и случилось: в тот вечер я стал другим, совсем изменился. А если слушать такую музыку часто, то можно стать другим навсегда. Потому что негорящая душа зажигается от горящей...

Я это снова понял нынешним летом, когда был на торжествах по случаю праздника славянской письменности - праздника тысячелетия русской культуры. Я был горд и взволнован, ведь в древний Новгород съехалось все самое лучшее, все самое доброе, честное в нашей культуре. А сколько великих артистов, сколько прославленных коллективов!

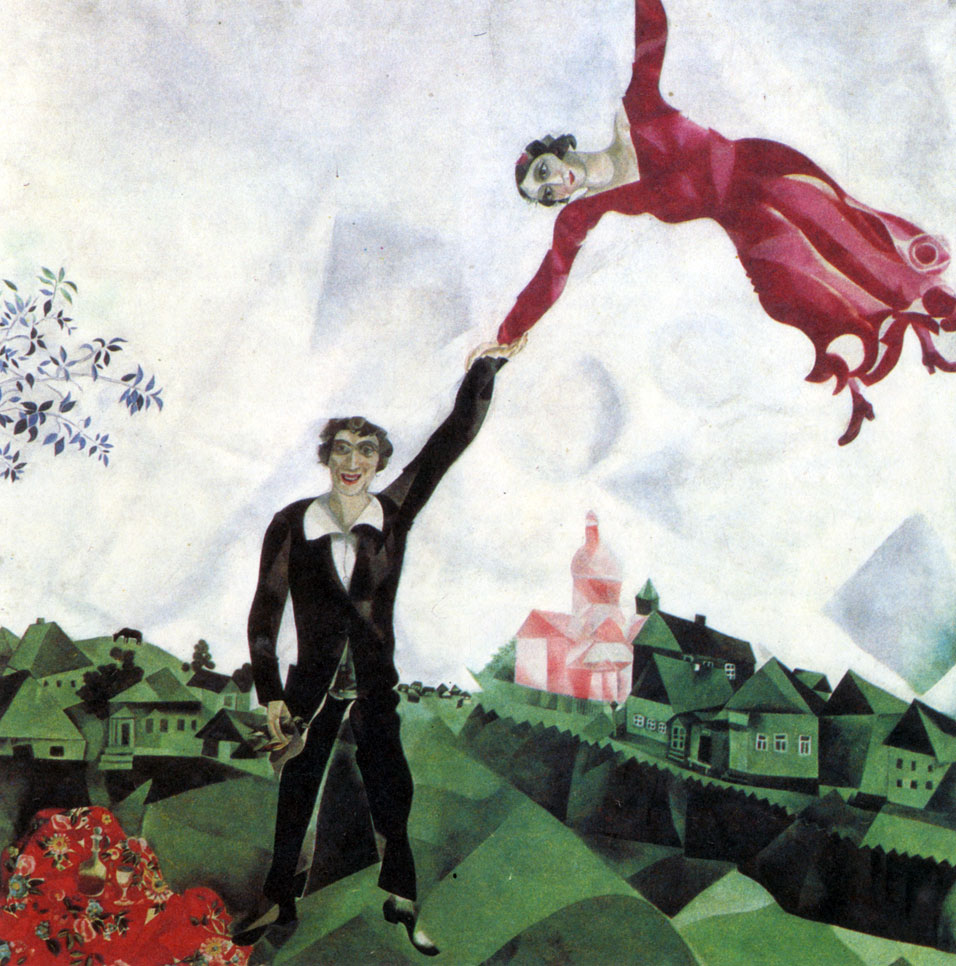

М. Шагал. «Прогулка»

За несколько дней мне удалось услышать и Государственную академическую капеллу имени Глинки, и русский народный хор имени Андреева, и хор Ленинградской духовной академии, и русский народный оркестр «Баян», и Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола... Но самое яркое и чудесное шествие праздничных колонн к центру города - к Софийскому собору. А на пути их движения - памятник тысячелетию России. Стоял светлый весенний день, синело погожее небо. Распустились деревья и травы, река Волхов могуче катила свои холодные воды. И высоко над Волховом, над древним городом - царил этот памятник. И кажется, что все пространство, весь воздух, все небо вокруг него заполнено цветами и музыкой. Так и было: играли знаменитые оркестры, пели прославленные солисты, танцевали фольклорные ансамбли... И как венец всему - звучит хор «Солнцу красному слава» из оперы Бородина «Князь Игорь». Люди плачут, поздравляют друг друга... А с чем поздравляют? С великим искусством, с тысячелетием русской культуры, с радостью называть себя Человеком. Но кто эти люди? Русские, болгары, чехи, немцы, американцы... Они съехались со всей земли, чтоб поклониться в пояс нашей русской культуре. И они поклонились и дали друг другу незримую клятву - служить миру и взаимопониманию народов... Служить красоте и свету!.. Иногда, сын, мне кажется, что вся мировая культура - огромное ожерелье из драгоценных камней. И многие из этих камней - бриллианты. И может быть, самый крупный бриллиант - наш российский. Потому что его гранили Пушкин и Гоголь, и Достоевсий, и Чехов, и Качалов, и Станиславский, и Римский-Корсаков, и Чайковский, и Михаил Булгаков, и Горький... И Борис Пастернак, и Владимир Набоков, и Марк Шагал, и Анна Ахматова, и Осип Мандельштам, и Иосиф Бродский... А ведь некоторые из этих имен твои старшие сверстники слышат впервые. Их вернула в нравственный обиход наша перестройка - наша сегодняшняя весна, теплые ветры. Да, сын, так уж случилось: за окном у нас с тобой осень, а в нашей стране - весна, могучая оттепель и надежды.

Какое чудесное слово - надежды! И они сбываются, и это стало законом. Конечно, законом, потому что теперь упали все запреты, все стены-у нас теперь все публикуется, все исполняется, издается. И даже споры о рок-музыке слегка поостыли. И все умные люди сошлись на том - пусть живет и расцветает все талантливое, истинное, все то, что отмечено сердечной сутью. И сбылось, о чем когда-то сказал Борис Пастернак:

Во всем мне хочется дойти До самой сути: В работе, в поисках пути, В сердечной смуте...

Так и случилось сейчас - во всем мы доходим до сути - мы и мечтаем и спорим, мы обращаемся к нашим корням и молитвам, мы думаем о завтрашнем дне - о наших детях.

В Государственном Эрмитаже

Вот и я, сын, думаю о тебе и волнуюсь, а мои тревоги оттого, что еще существуют преграды. И одна из них - простота нашей жизни, провинциальность.

Москва. Большой театр

Но, конечно, конечно! Ведь любой американский мальчишка может включить домашний компьютер, нажать какую-то маленькую, совсем незаметную кнопку и к нему в дом сразу войдет симфонический оркестр из Филадельфии, или голоса знаменитых рок-музыкантов, или пьеса Чехова «Дядя Ваня», только-только увидевшая свет на Бродвее. А у нас пока все иначе. У нас, сын, стоит с тобой на столике старенький телевизор, у которого всего две программы... а что делать? Мы живем с тобой далеко от Москвы и Ленинграда, и хоть есть у нас быстроходные поезда, самолеты, но большое искусство добирается до нас пешим путем. И по-прежнему не едет в село наша элита - наши прославленные солисты и ансамбли. Наверное, сельский житель считается зрителем второго, третьего сорта. Не так давно выступал в нашем Утятском знаменитый московский квартет. Музыканты привезли с собой сырую неприготовленную программу. Говорят: вот потренируемся здесь, обкатаем, а потом отправимся в ответственную поездку за рубеж. Так и с театрами грустное дело. Они привозят на село часто сокращенные варианты спектаклей, многие персонажи в пьесах вообще отсутствуют. Грустная картина, а чем помочь? А наши музыкальные бары и дискотеки, где все обветшало от времени - и репертуар, и сама техника тоже непередаваемо постарела. А наши сельские кинотеатры, где все еще крутят довоенные кинофильмы... Но где же Андрей Тарковский и Бергман, где, наконец, Феллини и Куросава?.. Я бы мог эти вопросы продолжить, но я - не пессимист, сын, я - мечтатель. Я - обыкновенный мечтатель, как и все провинциалы. И потому хочу, просто страстно желаю, чтоб ты поскорее вырос и чтоб однажды, вот такой же темной беззвездной ночью увидел, как высоко-высоко над рощей, над родными холмами поднимается светлый огонь-сияние. Если ты его увидишь, представишь, значит, живы будут твоя душа и твои лучшие, самые светлые чувства. В которых и Любовь, и Добро, и Память о делах твоих далеких талантливых предков, и Мечты и Надежды на их повторение. Я не оговорился-да, на их повторение! Потому что я верю, надеюсь, что когда-нибудь ты тоже захочешь стать художником или артистом, или таким, как мой дорогой музыкант Михаил Плетнев... Или когда-нибудь возьмешь чистый лист бумаги и попробуешь сложить стихи. Вот такие, как у моего любимого Николая Рубцова:

В горнице моей светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды. Красные цветы мои В садике завяли все. Лодка на речной мели Скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей Ивы кружевная тень, Завтра у меня под ней Будет хлопотливый день! Буду поливать цветы, Думать о своей судьбе, Буду до ночной звезды Лодку мастерить себе...

Вот и я, сын... Прости меня, я очень сейчас волнуюсь. Но я хочу сказать, что и я тоже хочу помочь смастерить тебе свою лодку.

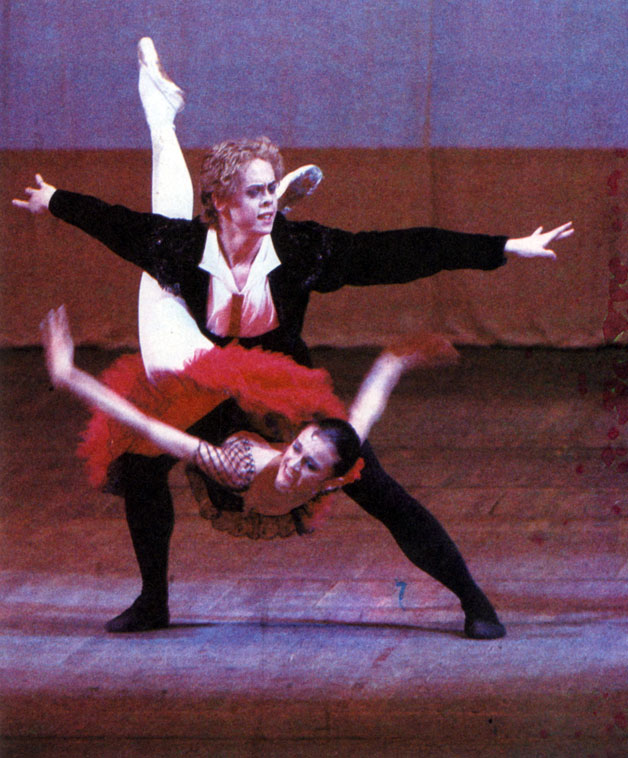

Международный конкурс артистов балета. Па-де-де из балета Л. Минкуса «Дон Кихот» в исполнении лауреата I премии Галины Степаненко (СССР) и дипломанта Майкла Шеннона (США)

Очень крепкую, надежную лодку. Чтоб не разбил ее никакой ветер, ураган, чтоб не сбили с пути ее коварные и злые туманы. Но и ты помоги мне - своей добротой и любовью. И как все-таки хорошо, когда есть в душе доброта и любовь. Но почему я так уверен, категоричен сейчас, что есть, мол, они, есть - эти заветные чувства. А может, из моего сына вырастет совсем другой человек-равнодушный, холодный, как льдинка. Впрочем, все будет зависеть от того, какая культура начнет его поднимать, направлять. Высокая культура сформирует честную и чистую личность. А низкая культура, наоборот - создаст посредственность, готовую на любой низкий бесчеловечный поступок. Да, это так. Ведь изначальный смысл слова «культура» - возделывание, делание,- и не нужно об этом забывать...

А печь моя, оказывается, дышит уже на ладан. Дрова все прогорели, да и за окном уже глубокая ночь. И вдруг мне нестерпимо захотелось на улицу, на крыльцо. Я быстро оделся и вышел. В щеки сразу бросился острый обжигающий холодок. Казалось, что в воздухе носятся мириады невидимых колючих снежинок, и они трогали, покалывали ладони, лицо. Еще день-другой упадет на землю зима. На долгих семь месяцев-стужа, метели. И потому такими холодными, звонкими стали ночи. Зато в небе - настоящий звездный водопаД. Если смотреть на него долго - закружится голова. Но неужели ни на одной звездочке нет жизни, живого дыхания? Не верю и никогда не поверю! Все это придумали люди без мечты, без воображения. Да и смотрят ли такие когда-нибудь в небо?.. Господи, о чем это я, опять куда-то меня относит. Пора же, давно пора уже становиться серьезным, основательным человеком. Ведь у меня поднимается сын, и я должен быть для него примером. Впрочем, как это наивно - быть примером. Вот пройдет еще лет пять или шесть и мой сын попадет в руки какого-нибудь школьного учителя-обывателя, презирающего и поэзию и хороший театр, а заодно и Моцарта с великим Чайковским. И тогда все мои теперешние усилия обратятся в прах и будет так, как у одного философа, который сказал, что он всю жизнь старался вспахать море... А может, через пять лет у нас не будет таких обывателей ни в школе, ни в искусстве, и даже в семье за обедом мы привыкнем говорить о прекрасном и высоком... Конечно, так и будет, потому что в стране идет перестройка, и мы привыкаем жить нормальной, естественной жизнью, привыкаем быть хозяевами своей судьбы и своих желаний. Да, именно привыкаем, но еще не привыкли. И как привыкнешь, если целые десятилетия мы существовали, как бы засыпанные толстым слоем глубокого снега. И это стало для нас почти нормой, традицией, пришедшей из самых недр сталинского безвременья. И уже не верилось ни в весну, ни в возможные перемены, даже сами намеки на это казались утопией, детской сказкой. Но весна все равно пробилась к нам и победила, и вот уже первые лучи растопили те глубокие завальные сугробы, обратив их в живительные ручьи - в надежды. И так хочется сейчас, чтоб сбылись они, чтоб быстрей эти ручейки образовали реки, но это, конечно, не просто. И не только потому, что творческая мысль многие годы держалась под спудом, но еще и потому, что мы отвыкли от такой, в сущности, простой и ясной мысли, что любая истинная культура всегда многолика и многогранна. Да что отвыкли мы просто забыли... Даже самое главное мы забыли или старались не вспоминать, что наш великий Пушкин, солнце русской культуры, был не только истинным русским человеком, но и был прежде всего «всеевропеец, человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов, объемлющий в своем сознании всю европейскую культуру, всю историю Европы...» Так сказал о нем Достоевский, и мы с ним согласны.

Я стою на крыльце, улыбаюсь. Кругом ночь, тишина, и надо мной звезды, а я думаю о своем сыне, о Пушкине, о надеждах. Может быть, это и есть счастье-и потом уж никогда не повторятся эти дни и минуты. Никогда, никогда... Какое это печальное и тяжелое слово. Как я не люблю его, как пугаюсь! Ведь им еще недавно очень ловко пользовались наши Аракчеевы от искусства. Это они кричали и командовали на всех перекрестках, что никогда, никогда наш советский человек не должен соприкасаться с тлетворной западной культурой. Никогда, никогда!

Кадр из кинофильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение»

И никогда нам не понадобятся новые Мейерхольды и Шостаковичи, новые Зощенко и Шагалы, и никогда наш простой рядовой человек не протянет им руку, не говоря о душе. И потому долой всех авангардистов, сюрреалистов, новоявленных футуристов! И пусть никогда наше чистое небо искусства не омрачают никакие тучи и ледяные западные ветры. И если кто будет не с нами в этой борьбе - тот будет против нас... Конечно, были речи похлеще, а запреты потверже и пострашней. Но были и люди, точнее, личности, сохранявшие и в этой удушливой атмосфере свой неповторимый дух и характер...

Посмотрите, как красивы, неповторимы оперения у многих птиц, проводящих всю жизнь где-нибудь в болотистых зарослях или в диких камышах. Но ведь это в природе, да и птица всегда свободна. А в обществе, в том обществе далеких пятидесятых и гнетущих семидесятых на любую свободно парящую личность усиливалось идеологическое давление, и она становилась сразу вне закона. Достаточно вспомнить пример Пастернака или мученический путь великой Ахматовой - прекрасный и трагический путь. Но были, конечно же, были у тех изощренных командармов от искусства и свои успехи и даже маленькие и большие победы. В конце концов сделать из человека тупое полено во сто раз легче, чем возделать в его душе оранжерею и засадить ее цветами. Да что говорить, любой школьный учитель знает, что воспитать из ученика Моцарта и неповторимого Скрябина порой совсем невозможно, но зато из каждого десятилетнего человечка обязательно вылепишь средненького трудягу, пригодного в будущем хоть на какое-нибудь дело. И не стоит отчаиваться, ведь не всем же хватать звезды с неба... Ах ты, бедный и наивный мой школьный учитель!

Выступление артистов цирка на церемонии открытия Игр доброй воли в Москве

Ты и сам-то пришел к нам из тех лет, которые мы с известной деликатностью называем застойными... Но если б знал ты, если бы ведал, как ты ошибаешься в этом - «не всем же...» Все как раз наоборот, все как раз по-другому, потому что жизнь наша единственна и неповторима. И человек, каждый человек в ней должен ставить перед собой самые большие, самые желанные цели. К этому же призывает и наша сегодняшняя перестройка.

И уже сейчас к управлению культурой приходят новые люди - честные, совестливые, работающие ради творчества, а не ради исполнения каких-то высочайших установок. И все же живы еще старые пеньки-давние стереотипы. Еще не забыта привычка к употреблению демагогических решений. И если бы мой сын был немного постарше, он бы почерпнул в сегодняшних газетах много любопытных и трудных фактов. Чего стоят только наши дискуссии на тему - «нужны ли, оправданы ли для нашего театрального дела различные студии и молодежные объединения». Еще год-два назад эта мысль некоторыми деятелями просто начисто отвергалась, потому что такими студиями якобы трудно руководить и трудно их контролировать. Да, да, знакомая фраза, знакомый синдром-как же можно без указующего перста и командования. Да и мыслимо ли, чтобы культура такой большой и бескрайней страны могла жить без подсказки, без готовых рецептов.

Но прошло какое-то время - всего несколько месяцев,- и мы вдруг узнали, что такие студии растут везде, как грибы. И такие разные они - кооперативные, молодежные, хозрасчетные. И стали забивать эти студии многие провинциальные театры и филармонии.

И по посещаемости, и по авторитету, и по нравственному значению, потому что студия- это и культурный центр, и дискуссионный клуб, и маленький университет, если хотите... Но вот затихли страсти вокруг студий, вспыхнули другие волнения - вокруг музыкальных и молодежных ансамблей. Их в каждом городе насчитываются десятки, пришли они и в районные центры. А чего бы вроде спорить, волноваться. Кажется, и так все ясно, понятно, что нельзя эстрадной песенкой, к тому же эпигонской, заменить Бетховена и Баха. Это все равно, что Льва Толстого заменить Агатой Кристи. Каждому, как говорится, свое: богу - богово, кесарю - кесарево. Но ведь и другое тоже верно и тоже бесспорно, что у нас не может быть какого-то избранного и элитарного искусства. И все же искусство может быть адресовано не только широкой и массовой молодежной аудитории, но и людям очень высокого полета - интеллектуалам, мыслителям и поэтам. Так было всегда и так будет завтра и послезавтра. А все же споры идут, продолжаются. И пусть продолжаются, ведь процесс этот нормальный, естественный. Я бы сравнил его с порой молодости и мужания, когда каждый человек напоминает молодое вино. Но вот кончаются сроки, и вино перебродит, и только теперь его можно по-настоящему оценить и запомнить. Так и сейчас - пройдет время и споры закончатся, а высокое искусство останется и таланты окрепнут.

И все же:

Еще в литавры рано бить и незачем и все же мне стало интересно жить. Желаю вам того же.

Опять на уме у меня Булат Окуджава- пронзительный, чистый голос, маленькая капелька нашей великой культуры, похожая на изумруд. А может быть, похожая вон на ту яркую голубую звездочку, которая зависла над самой моей головой. Я смотрю на нее и загадываю желание. Самое тайное, самое большое желание. А впрочем, чего же в нем тайного: я хочу, я желаю, чтобы мой сын вырос добрым и честным, чтобы он впитал в себя все святые и чистые соки нашей культуры, чтобы никогда он не терял свою память о наших корнях... А звездочка все подвигается ко мне, подвигается и кажется уже такой близкой, отчетливой, что до нее можно дотянуться рукой. Я даже порываюсь это сделать и вдруг слышу его голос, такой ясный, такой живой, как будто сын стоит рядом...

- Папа, а что значит Родина?

- Родина - это, во-первых, люди,- отвечаю ему тихо и обстоятельно, как и в прошлый раз.- А во-вторых, Родина - это наша культура. И без того и без другого не прожить человеку...

Звездочка уже совсем рядом. И я опять прошу кого-то самого сильного, самого доброго пускай все сбудется, что загадала душа. Ведь что в душе, то и вечно.

|

ПОИСК:

|

© USA-HISTORY.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'