Литература

Александр Мулярчик. Живем и помним

Перестройка в движении, в действии... Ведущая черта советской действительности второй половины 80-х годов предполагает и обновление нашего понимания современной отечественной литературы, ее развития на протяжении большей части XX столетия. «Вскоре нам придется полностью пересмотреть наше представление о советской литературе»,- заявил, беседуя с корреспондентом газеты «Крисчен сайенс монитор» в начале 1988 года, мой коллега литературовед-американист Николай Анастасьев. С этим суждением, назвав его слишком радикальным, не согласился один из лидеров академической науки, директор московского Института мировой литературы Феликс Кузнецов. Выступая по случаю 120-летия А. М. Горького, имя которого носит возглавляемый им институт, Кузнецов призвал не к пересмотру сложившихся взглядов, а к их постепенному, вдумчивому уточнению.

На мой взгляд, причина возникшей дискуссии коренилась не столько в различии научных позиций ее участников, сколько во вполне конкретных фактах современной издательской практики.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский

На протяжении короткого срока в советской печати появился и стал доступен массовому читателю целый ряд произведений, в свое время либо задержанных цензурой, либо изъятых из обращения после первой же публикации. Романы, рассказы и повести А. Платонова, Б. Пильняка, Е. Замятина, Б. Пастернака, поэзия А. Ахматовой и Н. Гумилева, написанные в берлинско-парижской эмиграции стихи и проза В. Набокова - все это заметно пополнило находящийся в поле зрения круг вершинных творений, раздвинуло горизонты как «простых читателей», так и исследователей. Дилемма «пересмотр или уточнение» по-прежнему остается в силе, и она вряд ли может быть разрешена в скором времени. Однако у каждого ревностного ценителя русскоязычной словесности XX века в основном уже сложились свои критерии, свои точки отсчета, позволяющие ввести необозримое литературное море в устойчивые берега и очертить хотя бы самые общие контуры возникающей картины. Сам я никогда, считая со школьной скамьи, не изучал советскую литературу сколько-нибудь систематически. В Московском университете нам, студентам-зарубежникам, ее не преподавали - предполагалось, видимо, что мы и так в состоянии почерпнуть необходимые сведения, что называется, «из воздуха», из той духовной атмосферы, которая во второй половине 50-х годов была особенно насыщена литературными новостями, спорами и подлинными откровениями. Это было время бурных дебатов вокруг романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», в котором горькая судьба изобретателя Лопаткина увязывалась с некоторыми общими закономерностями сталинской системы. Незадолго до того в закрытом докладе Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС завеса над преступлениями Сталина и его подручных была приподнята, и стало возможным более открыто писать о негативных сторонах общества, выкованного тридцатилетним правлением кремлевского диктатора.

В мае того же, 1956 года его надежный наместник в Союзе советских писателей Александр Фадеев покончил с собой выстрелом из револьвера. К этому моменту из концлагерей были возвращены и реабилитированы немногие выжившие, несмотря на репрессии, прозаики и поэты: Лев Разгон, Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, Анатолий Жигулин и другие. Некоторые из них быстро включались в литературную жизнь, большинство же нуждалось в акклиматизации, тем более что стрелка общественно-политического барометра постепенно смещалась к отметке «ясно». Но вот наступила осень 1958 года, разразился скандал в связи с присуждением Борису Пастернаку Нобелевской премии за опубликованный при непроясненных до конца обстоятельствах на Западе роман «Доктор Живаго», и литературные дали вновь заволокло густым туманом...

История советской литературы за 70 с лишним лет изобилует не только драматическими событиями вроде тех, что были упомянуты, но и своеобразными парадоксами. Одним из ее источников и уж, во всяком случае, зерном, откуда вырос впоследствии признанный официально-художественный метод социалистического реализма, является роман Горького «Мать», родиной которого (так же, как и международного пролетарского праздника, празднуемого Первого мая) стали капиталистические Соединенные Штаты. Писатель работал над этой книгой после разгрома первой русской революции 1905 года, когда он приехал в США в надежде завязать нужные связи и собрать средства для поддержки своих друзей социал-демократов. Любопытно, однако, что после того, как в России победила Октябрьская революция, творчество Горького отнюдь не сразу сделалось важным ориентиром «нового искусства», и лишь позднее к автору написанных к тому времени «Сказок об Италии» и многотомной эпопеи «Жизнь Клима Самгина» пришло безоговорочное признание. В 20-е же годы писатели, настаивавшие на сугубо пролетарском характере «нового искусства», требовали «сбросить с корабля современности» все наследие классики, весь «дворянско-буржуазный хлам», до Пушкина и Лермонтова включительно.

Их более умеренные и, надо сказать, намного более талантливые коллеги не спешили разбрасываться культурным достоянием человечества. Однако вдохновителем первой по времени группировки молодых советских прозаиков «Серапионовы братья», возникшей в 1921 году в Петрограде, были не Горький и не Лев Толстой, к опыту которого вскоре начнут взывать многие, а (как явстует из самого названия объединения) немецкий романтик Эрнст-Теодор-Амадей Гофман. Впрочем, группа «Серапионовых братьев» знаменита прежде всего тем, что из ее недр вышли прозаики, созревшие и прославившиеся в основном в конце 20-х и в 30-е годы, такие, как Константин Федин, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин. В первое же послереволюционное время проза не успевала за бегом событий. Гораздо ближе к авансцене перемен, задевавших и чаще всего терзавших душу и тело человека, находилась поэзия.

Считается, что изначальным произведением, воплотившим напор и сумбур революционного вихря, охватившего в 1917 году Россию, стала написанная в едином порыве вдохновения поэма Александра Блока «Двенадцать». Двенадцать революционных солдат, они же двенадцать новых апостолов, творят суд и расправу над «старым миром», уверенные в своем праве на радикальное переустройство. Великий поэт Блок, окончательно уверовав в достопамятные дни работы над поэмой в свой гений, тоже был убежден тогда, что революция несет с собой обновление и очищение. «Слушайте революцию»,- призывал он своих коллег по литературному цеху. Но оставшиеся три с половиной года жизни обернулись для него абсолютным творческим штилем, и в единственном написанном за это время стихотворении Блок славил уже не революционную стихию так и не разгаданную им до конца, а вековую русскую культуру и, быть может, саму Россию, зашифрованную им в многозначном понятии Пушкинского дома.

Так же, как и перед Блоком, перед Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным не стояло вопроса-принимать или не принимать революцию. Первый из них «всю свою звонкую силу поэта» обратил не только на воспевание советского отечества, в котором он видел «весну человечества, рожденную в бою», но и на осмысление нелегких проблем, все с большей очевидностью вырисовывавшихся по мере движения по пути социалистического строительства. В 20-е годы гражданственный пафос Маяковского совершил эволюцию от патетики и плакатности к острой сатире на унаследованные и благоприобретенные пороки общества, от феерического представления «Мистерия-буфф», предрекавшего скорую победу всемирной революции, к едко скептическим комедиям «Клоп» и «Баня».

В противовес сложившимся на Западе представлениям Маяковский был не только «поэтом митинга», но и тонким, нежным лириком. В начале 20-х годов он пишет поэму «Про это», ставшую проекцией его сложных взаимоотношений с Лилей Брик, сестрой писательницы Эльзы Триоле, вышедшей замуж за французского поэта Луи Арагона. Другая сердечная драма постигла Маяковского незадолго до его самоубийства в 1930 году, и оно отчасти было подготовлено разрывом с «русской парижанкой» Татьяной Яковлевой. В 20-х годах Маяковский часто бывал за границей, много писал о своих впечатлениях, сочинив, в частности, обширный цикл «Стихов об Америке», где уважение к жизненной энергии и техническим достижениям американцев сочеталось с утверждением «собственной гордости» советских людей, рассчитывающих сказать новое слово в истории. Что касается Татьяны Яковлевой, то она осенью 1929 года вышла замуж за французского аристократа, а затем родила девочку, которой под именем Франсин дю Плесси Грей было суждено стать известной писательницей, автором романа «Дни без конца» (1981), а в недавнем прошлом - участницей нескольких двусторонних встреч советских и американских литераторов.

Смерть от собственной руки ожидала и Сергея Есенина, которому в 1925 году едва сравнялось 30 лет. Если Маяковский, подобно бельгийцу Эмилю Верхарну и американцу Карлу Сэндбергу, был певцом современного, во многом космополитичного города, то поэзия Есенина неотделима от неповторимости русской деревни. С другой стороны, его лирика вырастает из общего почти всем поэтам мира неуспокоенного, богемного начала. Как и Маяковский, Есенин побывал в США, путешествуя в обществе танцовщицы Айседоры Дункан, но этот визит никак не отозвался в его творчестве. «Русскость» поэзии Есенина почти не переводима и, во всяком случае, с трудом уловима в существующих переводах. Отчасти поэтому его известность за пределами Советского Союза несоизмерима с тем едва ли не поголовным поклонением, которым он и по сей день пользуется на своей родине.

Во время гражданской войны и в первые годы после ее окончания, пока в СССР не сложилась жесткая система ограничений на контакты с заграницей, из страны на Запад выехало немало писателей, включая Ивана Бунина (впоследствии Нобелевского лауреата), Бориса Зайцева, Ивана Шмелева, Марка Алданова, Марину Цветаеву, молодого Владимира Набокова. Их зарубежное творчество отдельная страница и даже особая глава, которую лишь с недавних времен у нас начали рассматривать в общем контексте развития русскоязычной литературы XX века. Случались, правда, в прошлом и примеры обратного рода - раннего возвращения из эмиграции и деятельного участия в складывании новых литературных сил. Так произошло с отпрыском знаменитого аристократического и литературного рода графом Алексеем Толстым, автором оставшегося неоконченным исторического романа о Петре Великом.

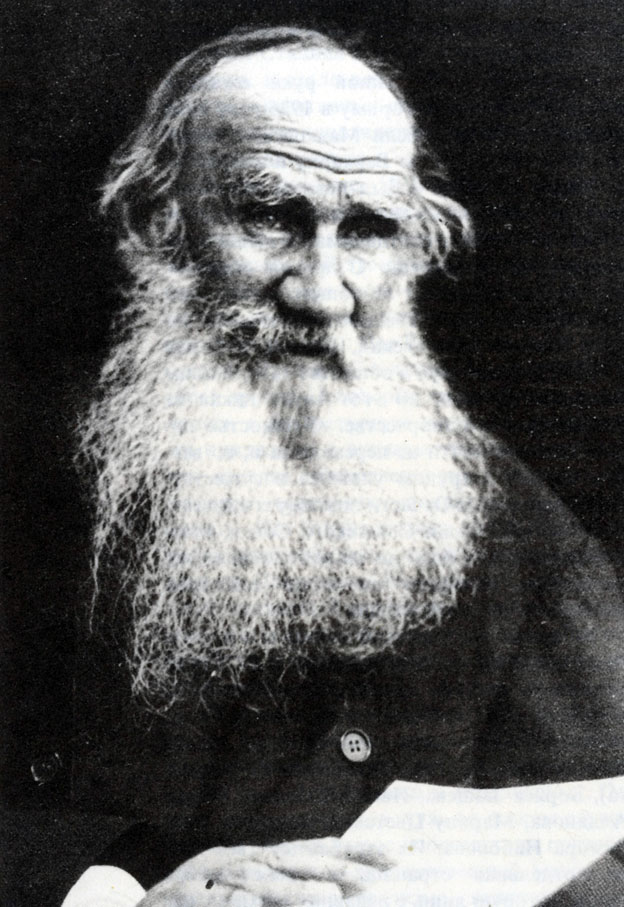

Лев Толстой

Многие книги Толстого несли на себе печать сталинистской идеологии и в угоду ей порой искажали давнюю и недавнюю русскую историю так, «Доктор Живаго» Пастернака был написан фактически в противовес трактовке воздействия революции на русскую интеллигенцию, предложенной Толстым в трилогии «Хождение по мукам». Вместе с тем живое воображение и неоспоримый талант беллетриста способствовали популярности других его произведений - таких, как повесть «Детство Никиты» и роман «Аэлита», рассказывавший о неудаче красной революции на Марсе и о печальной любви гениального русского инженера к красавице-марсианке.

В 20-е годы А. Толстого в Советском Союзе долго относили к числу писателей-«попутчиков», что выражало определенную степень недоверия со стороны официальной критики. В том же ряду находилось тогда значительное большинство наиболее талантливых литераторов разных поколений: наиболее известны из них прозаики Исаак Бабель и Михаил Булгаков, поэты Осип Мандельштам и Борис Пастернак. Великолепный стилист чеховско-мопассановской школы, работавший над словом не менее упорно и истово, нежели Флобер над «Госпожой Бовари», Бабель прославился короткими рассказами о не столько батальной, сколько человеческой стороне гражданской войны, а также колоритными зарисовками предреволюционного еврейского быта. По контрасту с лаконичным Бабелем Булгаков успел написать много, хотя далеко не все его рукописи увидели свет при жизни автора. Это относится и к его шедевру - роману «Мастер и Маргарита», который не без основания считается одним из крупнейших произведений, созданных в России в XX веке. Соединение фантастического гротеска с острой бытовой сатирой - почти непременный характерный признак как прозы Булгакова, так и его драматургии. В «Мастере и Маргарите» эта особенность получила выражение в контрапункте двух сюжетных линий: своеобразно переосмысленной истории восхождения на Голгофу Иисуса Христа и рассказа о невероятных происшествиях, сопутствовавших визиту в сталинскую Москву Сатаны и его приспешников.

Тема гражданской войны, не менее, если не более остро отозвавшейся в советской литературе, нежели воспоминания о войне между Севером и Югом в литературе Соединенных Штатов, нашла монументальное выражение в романе - эпопее Михаила Шолохова «Тихий Дон». Густое реалистическое письмо Шолохова, широкое использование им пряного казацкого диалекта, стремление уравновесить глубину проникновения в человеческую психологию панорамным охватом всей пестроты исторических событий контрастировало в стилистическом отношении с приподнято-романтическим освоением того же материала другими писателями, например, Александром Малышкиным и Николаем Островским. Романтическое видение мира было присуще, впрочем, и некоторым прозаикам, обращавшимся к современности и пытавшимся сквозь сумятицу трудовых буден и перманентные житейские неурядицы прозреть черты вожделенного Града на Холме. Этой горячей верой, легко соотносимой в наши дни с пафосом хорошо известной и в Советском Союзе американской песни-марша «Мы преодолеем», пронизаны страницы лучших книг Юрия Олеши и Валентина Катаева, отдельные стихотворения и поэмы Николая Асеева, Эдуарда Багрицкого, Михаила Светлова.

Пестрому разнообразию выявившихся в 20-е годы творческих индивидуальностей и художественных стилей в следующем десятилетии был нанесен значительный урон. Направлявшаяся «сверху» тенденция к большей унификации нашла выражение не только в создании в 1934 году единого Союза советских писателей, но и в максимальной ориентации его членов на разработку тем, связанных со строительством социализма. Необходимость строгого следования ужесточавшимся политическим установкам вела к натянутости художественных решений даже лучших книг, рожденных эпохой первых пятилетних планов - таких, как «Поднятая целина» Шолохова, романов Ильи Эренбурга и Валентина Катаева. В несколько более удобном положении находились сатирики, ощущавшие необходимость содействия исправлению нравов в минуту резкой переоценки сравнительно устоявшихся моральных и идеологических ценностей. Наряду с Зощенко и прозаиком чеховской складки Пантелеймоном Романовым, эту роль исправно исполняли работавшие сообща Илья Ильф и Евгений Петров, авторы романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», а также остающейся во многих отношениях не превзойденной книги «Одноэтажная Америка», которая вместила их впечатления от автомобильной поездки по США в 1935 году.

Эпоха крутой ломки остававшегося примерно до 1929 года традиционного, преимущественно крестьянского социального уклада получила, пожалуй, крупнейшего летописца и аналитика в лице Андрея Платонова. Подобно Кнуту Гамсуну или Джону Стейнбеку, Платонов до обращения к литературе перепробовал множество профессий, занимаясь как умственным, так и физическим трудом.

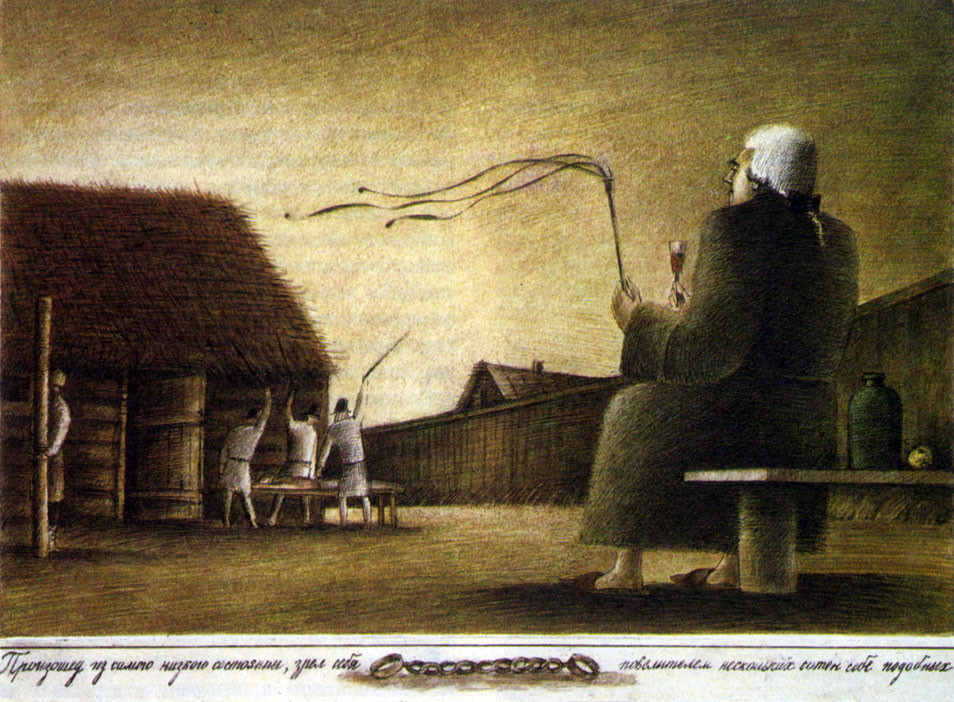

Иллюстрация художника Ф. Константинова к повести Л. Толстого «Кавказский пленник»

Размышления по поводу строительства «новой России», горечь от сопровождавших это переустройство поспешных, малопродуманных действий и прямых преступлений, творимых тогдашним руководством страны, писатель воплотил в повести «Ювенильное море», романах «Котлован» и «Чевенгур». Смешивая реальность с причудливыми гиперболами, создавая собственную, глубоко оригинальную стилистику, с трудом воспроизводимую даже в самом совершенном переводе, Платонов в предвоенные годы вырос в гигантскую литературную фигуру, истинный масштаб которой осознается только в наши дни.

По прихоти судьбы Платонова, на которого уже давно точила зубы официальная критика, миновали сталинские репрессии конца 30-х и 40-х годов, которые, по неполным подсчетам, унесли в могилу не менее тысячи литераторов. Среди них были не только писавшие по-русски, но также украинцы, грузины, казахи, таджики, армяне, представители многих других национальностей. Некоторые литературы сравнительно малых народностей, еще только «становившихся на ноги» - башкирская, удмуртская, осетинская, алтайская,- были вырезаны почти полностью. С другой стороны, странной прихотью тирана жизнь была сохранена тем, кто, как, например, Пастернак и Ахматова, уже давно презрительно именовался в прессе «внутренними эмигрантами», либо подобно некоторым писателям старшего поколения - Михаилу Пришвину, Викентию Вересаеву,-не поступался своими общегуманистическими принципами, хотя и не заявлял открыто о своей оппозиционности.

Подлинное духовное единство советской литературы возникло, едва ли не впервые, в период второй мировой войны, когда страна напрягала все свои силы, чтобы нанести поражение Гитлеру и его союзникам. За вычетом нескольких патриотических стихотворений и очерков, эти годы не были ознаменованы крупными свершениями, но зато они, вне всякого сомнения, усилили у писателей чувство глубокого родства со своим народом и в какой-то степени подорвали у них систему «внутренней», психологической цензуры, сложившуюся в результате предвоенного террора. Признаки нового мироощущения можно было видеть в лучших книгах о войне - в романе Василия Гроссмана «За правое дело» и повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», в поэме Александра Твардовского «Василий Теркин», где возникал поистине фольклорный образ русского солдата, умельца и балагура, какими-то чертами своего облика близкого рожденным, впрочем, совершенно иными обстоятельствами Янки Дудлю и Деви Крокетту.

Этого душевного подъема хватило, однако, ненадолго. Послевоенное десятилетие оказалось самым бесплодным за всю историю литературы в России, причем не только советского периода. Жесткий эстетический нормативизм, разветвленная система мифов, диктовавших оценку как прошлого, так и настоящего существующей в стране системы, а также ее взаимоотношений с внешним миром, обескровили творческие усилия даже подлинных талантов. Усилиями пропаганды тогда было создано немало дутых репутаций, носители которых (например, Константин Симонов, Петр Павленко, драматург Александр Корнейчук) снискали даже некоторую известность за границей, постоянно представляя Советский Союз на разного рода культурных форумах. Ежегодное присуждение Сталинских премий в области литературы, а также других родов искусства привело к созданию жесткой иерархии в писательской среде, выделило касту «неприкасаемых», критиковать которых можно было только с верховного соизволения. И такие казусы, хотя и редко, но случались, причем во временную опалу попадали даже побивавшие все рекорды сервилизма Фадеев, Симонов, В. Катаев.

Подлинный перелом в советской литературе обозначился отнюдь не с публикацией художественно слабой, скороспелой и, как почти все написанное Ильей Эренбургом, двусмысленной повести «Оттепель» (1954). Настоящим провозвестником почти забытых простых человеческих идеалов и истин явился прозаик Павел Нилин в повести «Жестокость» (1956), которая так и осталась его лучшим творением. Влияние этой книги на людей, разбуженных XX съездом КПСС, было никак не меньшим, нежели громкие дебаты вокруг уже упоминавшегося романа Дудинцева «Не хлебом единым». Обладая гораздо меньшим по сравнению с ним прямым публицистическим зарядом, повесть Нилина (ее дейстие разворачивалось в Сибири в конце гражданской войны) ставила под сомнение главный нравственный принцип, исказивший общественные отношения и, как считают многие, непоправимо сместивший духовные ориентиры широких масс населения,- «все позволено ради пользы Дела».

Иллюстрация художника Е. Трофимовой к повести А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»

Эта иезуитская логика, конечно же, не была скорректирована в одночасье, но для молодежи моего поколения, взрослевшей в обстановке «хрущевского десятилетия», завершившегося в середине 60-х годов, «Жестокость» стала важной вехой, символизировавшей возникновение совершенно иной культурной, духовной и эмоциональной атмосферы.

Наряду с воскрешением ряда произведений, долгое время пролежавших под спудом, вторая половина 50-х годов выдвинула новые молодые дарования, освежившие и представившие в обновленном виде те жанрово-тематические разновидности, которые традиционно используются в нашей критике при разговоре о художественной литературе. В когорту тех, кто на основании личного опыта писал о минувшей войне, вступили Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, а несколько позднее Вячеслав Кондратьев и белорус Василь Быков. «Молодежная проза», прибавив в искренности, преобразилась под пером Анатолия Гладилина и Василия Аксенова. Более углубленный, чем прежде, анализ положения рабочих, инженеров и людей науки в советском обществе характеризовал цикл произведений Даниила Гранина, а также дебют Георгия Владимова - роман «Тяжелая руда». В работах некоторых из названных авторов чувствовалось влияние заново либо только что прочитанных писателей Запада-Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона, Сэлинджера, Керуака. Вместе с тем в новеллах таких тонко чувствующих богатство русского слова, настроенных на тонкий лиризм художников, как Юрий Казаков и Юрий Нагибин, воскрешалась особенно плодотворная в нынешнем веке чеховско-бунинская традиция, наиболее близким аналогом которой в послевоенной американской литературе следует признать творчество Дж. Чивера и до определенной степени Дж. Апдайка.

Обилие имен, перечисленных в предыдущем абзаце, не должно удивлять, ибо это лишь небольшая толика щедрого урожая, созревшего на литературной ниве порубежья 50-60-х годов. Сдвиги, не менее разительные, нежели в прозе, происходили и в поэзии.

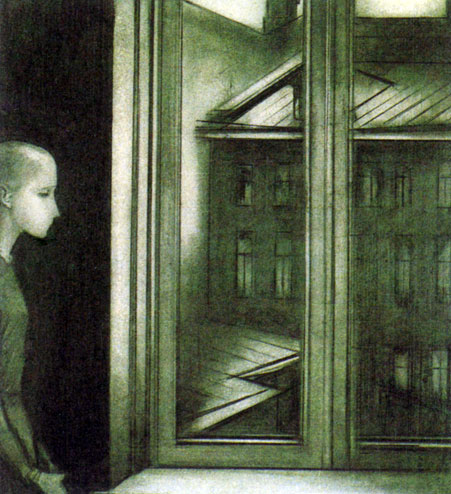

Иллюстрация художника Б. Басова к повести Ф. Достоевского «Кроткая»

Как-то разом опали пышные одеяния кумиров сталинской поры Михаила Исаковского и Степана Щипачева, нашла своего ценителя философская тема Леонида Мартынова, расширился круг почитателей незаурядных лириков, доносивших до новой эпохи отголоски 20-х годов, Владимира Луговского и Семена Кирсанова. Безусловное же предпочтение у массовой аудитории в эти незабываемые дни завоевала так называемая «эстрадная поэзия». Проще всего ее можно было бы определить как поэзию с гражданским, публицистическим прицелом, которому отнюдь не приносилось в жертву эмоциональное личностное начало. Ведущую роль здесь играли Роберт Рождественский, а также Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, и по сей день традиционно полагаемые на Западе крупнейшими поэтическими величинами своего поколения...

Оценивая литературу последнего сорокалетия и выделяя фигуры ее наиболее значительных представителей, мне волей-неволей придется вступить в спор с суждениями Иосифа Бродского, моего ровесника и недавнего Нобелевского лауреата, почитаемого в США одним из ведущих авторитетов в области советской литературной истории. В своей статье «Катастрофы в воздухе», включенной в сборник «Менее единицы» (1986) и впервые появившейся на свет в качестве лекции, зачитанной в музее Гуггенхайма в начале 1984 г. по инициативе Академии американских поэтов, Бродский выводит своеобразную формулу послевоенного литературного процесса в Советском Союзе. «В рамках одного десятилетия там появлялось в среднем по 1 - 2 великих писателя»,- пишет он, полагая, что сразу после войны в первую очередь выделялось творчество Зощенко, а «50-е годы начались с нового открытия творчества Бабеля». В «хрущевский период», полагает Бродский, внимание публики было поделено между «Доктором Живаго» Пастернака и «возрождением» Булгакова, «значительная часть 70-х годов» прошла будто бы под знаком А. Солженицына и, наконец, утверждает автор статьи, «в настоящий момент в моде так называемая деревенская проза, в связи с которой на переднем плане все чаще возникает имя Распутина».

Излагая данную схему, И. Бродский считает, что она отражает отнюдь не его личные вкусы, а вполне объективную картину, складывающуюся, по его словам, из мнений литературной критики, официальных кругов и самой творческой интеллигенции. То есть все эти компоненты вполне обозримы, но раз это так, то приходится признать, что выдвинутые Бродским соображения во многом расходятся с действительностью. Временные координаты оказываются сдвинутыми, а в качестве ведущего критерия значительности того или иного произведения для определенного момента чаще всего берется его известность за границей, а не в самом Советском Союзе.

Постараюсь конкретизировать сказанное. Конец 40-х годов можно ассоциировать с именем М. Зощенко лишь в одном, далеко не собственно творческом отношении. Летом 1946 года Центральным Комитетом партии было принято печально знаменитое и, как ни странно для обстановки демократизации и гласности, не отмененное и поныне постановление, обвинявшее целое литературное направление в эскапизме, очернительстве социалистической действительности и надругательстве над духовными ценностями советского народа. Основной удар был нанесен по поэзии А. Ахматовой и прозе Зощенко. Однако истина заключается в том, что пик творческой активности был у писателя к этому времени уже позади. Как я уже говорил, он пришелся на 20-е-самое начало 30-х годов, а последующие 15-20 лет деятельность Зощенко, вне зависимости от взаимоотношений с правительством и прессой, представляла собой затухающую кривую.

Чем же тогда характерны годы «позднего сталинизма», включая и начало 50-х годов? Дополню несколькими словами сказанное мною выше. Никак не «новым открытием Бабеля», как утверждает Бродский, видимо, запамятовав, что первое посмертное издание избранных сочинений прозаика и драматурга могло состояться не раньше середины этого десятилетия. Сито официального отбора было тогда весьма частым, а прокрустово ложе идейно-эстетических требований принуждало очень многих к сочинению лживо-слащавых книг о «невиданных успехах» социалистического хозяйста и о бесконфликтном разрешении возникавших в обществе минимальных намеков на противоречия. Однако справедливости ради следует признать, что и в таких условиях эпизодически создавались книги, которые, пусть в несколько зашифрованном, смягченном виде, ставили острые вопросы хозяйственной жизни и общественной морали. В этом не очень длинном ряду я бы прежде всего назвал роман Василия Ажаева «Далеко от Москвы» о строительстве нефтепровода руками заключенных (хотя об этом обстоятельстве в книге не говорилось прямо) и «Русский лес» Леонида Леонова, замысловато-вязкий словесный склад которого не скрывал обеспокоенности автора тревожными экологическими процессами и одновременно катастрофическим падением нравов в среде русской интеллигенции, некогда почитаемой хранителем и эталоном моральных ценностей.

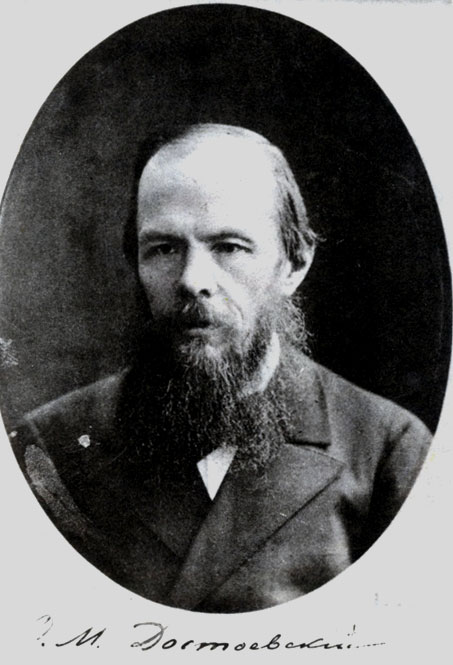

Федор Достоевский

Хронологические и фактические неувязки характеризуют и другие части формулы, выведенной Бродским. Как можно говорить о внимании публики в 60-е годы к «Доктору Живаго» Пастернака, когда этот роман до 1988 года был известен лишь горстке оппозиционно настроенных литераторов и его влияние на движение литературных и общественных вкусов было ничтожным? В несколько меньшей степени сделанная поправка относится и к Булгакову, чей шедевр, роман «Мастер и Маргарита», был опубликован в несколько урезанном виде лишь в начале 1967 года, откуда, собственно, и началась нынешняя волна славы писателя. С другой стороны, массовый интерес к Александру Солженицыну датирован не семидесятыми, а началом 60-х годов, когда с прямой санкции Н. С. Хрущева в журнале «Новый мир» были напечатаны повесть «Один день Ивана Денисовича» и несколько рассказов.

Портрет Николая Гоголя. А. Иванов

Затем в течение примерно десяти лет писатель вел нелегкую борьбу с литературным «истеблишментом» и карательными органами за свое право независимо мыслить, писать и печататься, а после высылки Солженицына в феврале 1974 года за границу и лишения его советского гражданства о творчестве Нобелевского лауреата (он был удостоен премии в 1970 г.) на его родину доходили лишь смутные слухи.

Ошибочно и заключительное утверждение Бродского о том, что к середине 80-х годов в СССР «в моде находится так называемая деревенская проза». Действительно, у читателей по-прежнему на слуху имена Василия Белова, Евгения Носова, покойного Федора Абрамова, но печальный факт состоит в том, что расцвет этого направления, пытавшегося задержать в народном сознании нравственные нормы и зримые образы давно разрушенного сталинской политикой сельского уклада, приходится на период уже 15-20-летней давности. Это верно, что писатель из Сибири Валентин Распутин, автор повестей и романов, из которых в Соединенных Штатах наиболее известны «Прощание с Матерой» и «Живи и помни», и сейчас находится на переднем крае одаренных и совестливых литераторов, отдающих все силы и перестройке сознания своих соотечественников, и решению конкретных социально-хозяйственных проблем. Но верно и то, что звездный час «деревенской прозы», по-видимому, уже миновал, так миновали, к примеру, в США социальные и психологические условия, вызвавшие появление в 30-х годах группировки «пролетарских романистов», а в 60-х-прозаиков «черного юмора».

Двадцатилетие между отставкой Н. С. Хрущева и серединой 80-х годов у нас сейчас обычно именуют эпохой застоя, стагнации, а то и хуже - медленного, но верного движения по наклонной плоскости. Застой охватил все сферы жизни, не исключая литературы, и все же можно утверждать, что как раз в области Духа и Слова нашей гуманитарной интеллигенцией было сохранено немало «точек опоры», позволявших тем, кто еще не окончательно во всем изверился, сохранять надежду на возрождение страны, застрявшей на обочине мирового развития. О том, что представляла собой Россия еще несколько десятков лет тому назад, о кровоточащих язвах царского режима и вместе с тем о колоссальном потенциале, который еще только-только начинал приходить в движение, новые читательские поколения узнавали из произведений классиков, которые были заново переосмыслены и прокомментированы советскими литературоведами. Особую роль сыграло издание полных собраний Достоевского и Чехова, ибо именно в творчесте этих писателей наиболее явственно преломилась эпоха, почти непосредственно подводившая Россию к рубикону ее современной истории.

Напомню, что первые зрелые произведения Достоевского были созданы на переломе от ледяной спячки царствования Николая I к знаменательной полосе «великих реформ», впервые превративших Россию в правовое государство и вплотную приблизивших ее к цивилизованной части человечества. Достоевский умер зимой 1881 года, буквально за несколько дней до убийства левыми радикалами царя Александра II, инициатора уже свершившихся перемен. Но именно в это время, в самом начале 1880 годов, в русской литературе дебютировал Чехов, и пришедшаяся на последующие 25 лет пора быстрого подъема державных сил страны, приращения интеллигентности и цивилизованности, накопления в России, как тогда особенно казалось, неоскудевающего запаса духовности, нашла в нем своего яркого живописателя. Чехов умер почти на пороге революционных потрясений 1905 года, приведших к окончательному превращению России в монархию, согласившуюся на парламентское самоограничение и на соблюдение гражданских прав своих граждан. Наметившийся после этих событий многообещающий путь был, к сожалению, вскоре прерван первой мировой войной с ее неисчислимыми последствиями.

Проблема исторических судеб родной страны в XX веке живо волновала тех писателей, кто в обстановке брежневского застоя не мог не понять необходимости переоценки официозных догм, не оставлявших простора для свободной мысли. Первое место здесь, вне всякого сомнения, принадлежит Юрию Трифонову. В романе «Нетерпение» Трифонов впервые указал на недомыслие и объективную пагубность действий революционеров, убивших Александра II в тот самый момент, когда он был готов подписать высочайший рескрипт, который сделал бы из России конституционную монархию. Другой исторический роман Трифонова «Старик» особенно тесно связывал прошлое с современностью, поскольку предметом воспоминаний главного героя, старого большевика, была гражданская война, оставившая первый и, пожалуй, самый глубокий шрам на живой плоти и в коллективной памяти многонационального вскоре созданного Советского Союза.

Но главная заслуга безвременно скончавшегося в марте 1981 года Трифонова состояла в том, что в цикле повестей и романов он показал своим читателям-горожанам, и прежде всего москвичам, их реальный, неотретушированный облик. Персонажи его книг - это чаще всего люди, вынужденные в силу убогих социально-экономических условий разменять духовный капитал, завещанный им чеховско-горьковской эпохой, на грошевую медь, которой оплачивается их конформистское смиренномудрие. Наиболее светлые личности трифоновской прозы не приемлют этого «пути всякой плоти». Они пытаются пробиться к «другой жизни» (название одного из романов писателя), с головой уходят в прошлое, ударяются в мистицизм, заводят жалкие в силу своей обреченности любовные интрижки и в конечном счете гибнут, как гибнет часто по весне подо льдом рыба из-за недостатка растворенного в воде кислорода.

Издавна обращавшийся к российскому писателю призыв служить совестью своего времени был как нельзя более актуален в тягостный, казавшийся безразмерным период застоя. Попытки пробиться сквозь плотные заслоны бюрократического своеволия и порожденную им пелену общественной апатии делали многие, но лишь в нескольких случаях прирожденный талант и убежденность в гибельности для страны писательского безгласия приносили заслуживающие внимания художественные результаты. Я уже выделил в этой связи Трифонова, нескольких прозаиков-«деревенщиков», отдельные произведения о войне против нацизма, выигранной не столько умением, сколько числом, и поэтому оставившей неизгладимый кровавый след в народной памяти. Думы и чувства этого «простого народа», обыкновенного рядового человека, нашего современника пытались выразить многие, но наиболее преуспели, на мой взгляд (если говорить только о писателях русской национальности), двое - Василий Шукшин и Виктор Астафьев. Первый из них в коротких рассказах-зарисовках точно зафиксировал бытовую неустроенность и душевную маяту вчерашнего крестьянина, бесцеремонно вытолкнутого развитием экономических отношений в неуютный город. Проза Астафьева, столь же близкая мироощущению огромной российской провинции, претендует, однако, на большее - на философическое осмысление характера современных связей между человеком, природой и обществом, и в ряде случаев (например, в романе «Царь-рыба») писателю удавалось успешно реализовать столь обязывающий замысел.

Иллюстрация художника В. Карасева к повести Н. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы»

Я почти не касался до сих пор советской драматургии и не без причины: отчасти потому, что пьесу желательно не читать, а смотреть на сцене, и тогда она становится частицей не столько литературы, сколько театральной жизни; отчасти же оттого, что на всем пути от «Дней Турбиных» Булгакова, поставленных в середине 20-х годов и навеянных человеческой драмой гражданской войны, мне видится слишком мало произведений, выдерживающих сопоставление с лучшими достижениями прозы и поэзии.

Кое-что примечательное тем не менее было создано. Назову гротескные бытовые комедии 30-х годов Николая Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца», пьесы-сказки с сильной оглядкой на современность Евгения Шварца «Дракон» и «Голый король». В один ряд с другими произведениями «оттепели» встала «Иркутская история» Алексея Арбузова, в которой на манер «Нашего городка» Торнтона Уайлдера автор чуть ли не впервые в послевоенной советской драматургии оживлял своих погибших героев, давая им возможность заново осмыслить свое прошлое. Ближе к нашим дням на общем фоне заметно выделяются комедии и драмы Эдварда Радзинского и Михаила Рощина. Но подлинным лидером современной советской драматургии, величиной международного масштаба является сибиряк Александр Вампилов, безвременно ушедший из жизни (он утонул в Байкале) в начале 70-х годов.

Вампилов начинал как мастер комедийного сюжета, оттененного тонким и грустным лиризмом. В «Провинциальных анекдотах» он воскрешал некоторые интонации гоголевского «Ревизора» и вместе с тем частично усваивал уроки европейского театра абсурда. Наиболее зрелые пьесы Вампилова - «Утиная охота» и «Прошлым летом в Чулимс-ке»-при всей внешней зависимости от театра Чехова глубоко самобытны, ибо они буквально пропитаны мироощущением породившей их действительности. То, что будет впоследствии названо «застоем», буквально сочится из всех пор этих совершенных художественных творений, но их значение отнюдь не сводится к обличительной публицистичности. Экзистенциальная проблематика «Утиной охоты» сконцентрирована на вопросах дружбы и смерти, любви и предательства, а в идейном пафосе пьесы «Прошлым летом в Чулимске» отчетливо слышится нетленный вольтеровский призыв: «Каждый должен возделывать свой сад».

Назвав несколько имен мастеров прежних поколений, я вновь затронул тему литературных влияний, которая, видимо, требует дополнительных пояснений. В упомянутой мной статье «Катастрофы в воздухе» И. Бродский считает «несчастьем русской литературы XX века» то обстоятельство, что она «не смогла выйти из длинной тени, отбрасываемой монументальным феноменом Толстого», то есть пошла по линии миметического, подражательного освоения действительности, не обладая при этом духовной мощью и полной свободой толстовского гения. Это категорическое утверждение может и должно быть оспорено. По пути Толстого в смысле сознательного подражания его манере отправились немногие, несмотря на то что, как я уже упоминал, в 20-е и 30-е годы в критике немало говорилось об обязательности овладения наследием классиков.

Наиболее удачным примером согласия с этой ориентацией следует признать роман «Разгром» одного из главных идеологов «нового пролетарского искусства» А. Фадеева, который не без успеха применил уроки толстовского психологизма к передаче перипетий гражданской войны на Дальнем Востоке. Однако устойчивого продолжения эта подчас нарочито акцентируемая тенденция все же не имела, за исключением малопримечательных межвоенных романов Федора Гладкова и Леонида Леонова. В 70-80-е годы эпосу «Войны и мира» пытались подражать многие, но без видимого успеха. Толстовский слог время от времени вкрадывался в публицистику того же Леонова и в особенности Ю. Бондарева, производя - в силу явного расхождения между напыщенной, велеричивой формой и малосодержательными рассуждениями-едва ли не комическое впечатление.

При удобном моменте я уже указывал на очевидные для меня случаи влияния на советскую литературу современных писателей Запада. Тот же самый вопрос поднимает и Бродский с характерными для него фактическими неточностями. В 50-е годы, пишет он, «лучшие русские писатели получали импульсы от Хемингуэя, Генриха Бёлля, Сэлинджера, а также, в несколько меньшей степени, от Сартра и Камю».

Антон Чехов

Русских имен при этом, впрочем, не называется, что и понятно, ибо, за исключением некоторых представителей «молодежной прозы», на которых действительно оказал влияние не только Сэлинджер, но и проза битников, провести прочие параллели было бы затруднительно. Правда, отдельные вкрапления все же случались-так, в середине 60-х годов всем бросилось в глаза явное ученичество у Хемингуэя Георгия Владимова, автора романа «Три минуты молчания». Но пик популярности американца у нашей аудитории к тому времени давно прошел, и даже запоздалая, лишь в 1968 году, публикация романа «По ком звонит колокол» оказалась не в силах возродить былые восторги.

Марина Цветаева

О влиянии на творческое воображение книг Бёлля, Камю и Сартра можно говорить с еще меньшей убежденностью. Бёлль был весьма популярен как среди читателей, так и у театралов (его роман «Глазами клоуна» был инсценирован и поставлен во многих театрах Советского Союза), но в самой литературе знаки его присутствия отыскать трудно и прежде всего, видимо, в силу недостаточной оригинальности художественного видения немецкого писателя. Дарования Сартра и особенно Камю отличались, разумеется, большей яркостью, но и им не было дано проникнуть в толщу современной русской прозы. Сартра, за исключением пьес, переводили мало, а Камю, как и многие другие «властители дум» XX века, слишком припоздал для того, чтобы органично войти в крут представлений и творческих поисков широкой литературной среды. «Дорога ложка к обеду»- гласит русская пословица, а первый сколько-нибудь полный однотомник произведений Камю, включавший «Чуму», «Постороннего» и «Падение», мне удалось издать лишь в самом конце 1969 года. Хочу заметить, что эта книга стала прообразом целой серии «Мастера современной прозы», в составе которой в 70- 80-е годы увидело свет немало первоклассных произведений классиков XX века, дотоле почти не известных советскому читателю.

Еще одно утверждение И. Бродского о том, что в смысле сторонних влияний «семидесятые годы были десятилетием Набокова», для меня и вовсе не объяснимо. Дело в том, что до конца 1986 года Набоков в Советском Союзе фактически не печатался. Его книги лежали в спецхранах, конфисковывались при ввозе на границах и, мне помнится, с большим трудом уже в феврале 1987 года удалось убедить таможенников аэропорта «Шереметьево» вернуть мне привезенные из США сборник рассказов «Возвращение Чорба» и роман «Дар». При этом пришлось сослаться не только на то, что я являюсь составителем объемного сборника прозы Набокова и автором первой статьи о нем в «Литературной газете», но и на недавнюю, вполне «открытую» публикацию набоковской «Защиты Лужина» в журнале «Москва». Все эти события, что называется, открыли шлюзы, и через год-два чуть ли не весь русскоязычный Набоков был распубликован в различных повременных изданиях.

Но в 70-е годы, да и раньше, его творчество было объектом прежде всего заинтересованного, порой страстного и практически «подпольного» чтения. «В настоящий момент средний русский читатель гораздо просвещеннее среднего русского писателя»,- справедливо замечает Бродский, и отношение к Набокову может иллюстрировать правоту этого суждения. Среди моих товарищей и знакомых интерес к Набокову, смешанный с вполне понятной опаской, был заметен еще в начале 60-х годов, когда о нем даже на Западе существовало мнение как в первую очередь об авторе скандальной «Лолиты». Наши же писатели, включая вполне именитых, похоже, знали о Набокове лишь то, что, опубликовав в период между мировыми войнами под псевдонимом В. Сирин несколько сомнительных, как будто бы антисоветских книжек, он затем, уже в Соединенных Штатах, восстал из небытия творцом все той же «Лолиты» - произведения одиозного своей «порнографичностью».

Я вспоминаю, в какой шок повергло некоторых советских участников первой встречи писателей СССР и США в июне 1977 года едва ли не единодушное утверждение американцев (а среди них были Роберт Лоуэлл, Уильям Стайрон, Эдвард Олби) в ответ на вопрос Ю. Бондарева, что наиболее влиятельной в чисто художественном отношении «литературной силой» в современных Соединенных Штатах является творчество Набокова. Ведь только что, уже на самом первом рабочем заседании, кое-кто с пылом кром-велевских «железнобоких» пуритан клеймили «разнузданность» значительной части американской прозы, намекая на ее опасную близость к порнографии. И вдруг - о ужас! - имя одного из «отцов-основателей» этой прискорбной практики возносится на высокий пьедестал подлинного искусства. Случилось так, что спустя всего несколько дней после этого памятного обмена мнениями Набоков умер, а еще через десятилетие, с публикацией романа «Пушкинский дом» Андрея Би-това и рассказов Татьяны Толстой, мы убедились, что ростки набоковского видения мира, побеги его стилистики действительно привились к древу русской литературы. Но утверждать, как это делает Бродский, что Набоков вернулся на свою первую родину уже в 70-е годы было бы неоправданным преувеличением.

Михаил Булгаков

Помимо Набокова, говоря о новейших влияниях на русскую литературу, Бродским называются имена Кафки, Борхеса и Роберта Музиля, вновь, как мне кажется, принимая желаемое за действительное. Однотомник Кафки, включая «Процесс» и множество мелких рассказов, был впервые издан по-русски в 1966 году, но минувшие десятилетия не зафиксировали явных примет их воздействия, хотя цепкая живучесть в стране административно-приказной системы и прочная память о сталинских расправах без особых судебных процедур создавала, казалось бы, весомые предпосылки для укоренения кафкианства в советской культурной почве. Лишь в романе Бориса Ямпольского «Московская улица», написанном за четверть века до своей посмертной публикации в 1988 году, возникала прозрачная, но, трудно сказать, намеренная или нет перекличка с «Процессом».

Мне остается теперь кратко осветить ситуацию периода перестройки, когда объявленная Михаилом Горбачевым политика гласности нашла свое выражение в первую очередь в сфере литературы и искусства. Критический пафос речей и постановлений XXVII съезда КПСС и XIX партийной конференции во многом корреспондировал содержанию произведений, публикация которых совпала с решительным поворотом от застоя к обновлению. Горечь и гнев, вызванные болью за родную страну, которую многолетний произвол всесильной бюрократии поверг в глубокий кризис, до краев наполнили роман Виктора Астафьева «Печальный детектив» и повесть Валентина Распутина «Пожар». Острые, прежде замалчиваемые проблемы наркомании, алкоголизма, духовного одичания и, с другой стороны, истового богоискательства определенной части интеллигенции были поставлены в романе Чингиза Айтматова «Плаха». Истоки перманентного упада русской деревни, восходящие к насильственной коллективизации начала 30-х годов, проследили Сергей Залыгин в ряде своих произведений, Василий Белов в романе «Кануны», Борис Можаев в романе «Мужики и бабы».

Борис Пастернак

Львиная доля того, что привлекло всеобщее читательское внимание во второй половине 80-х годов, не было, однако, «продуктом» собственно перестройки, а было извлечено из писательских запасников, где рукописи лежали долгие годы без всякой надежды на публикацию. Сказанное относится и к самому «громкому» произведению последних лет, уже переведенному во многих странах мира,- роману Анатолия Рыбокова «Дети Арбата», в котором воссоздается психологический портрет Сталина в момент формирования его культа. Загадка личности кремлевского диктатора, мотивация совершенных им преступлений, страдания узников ГУЛАГ'а, оправданность исторического выбора, который Россия совершила в XX столетии,- все это темы многих текущих публикаций, к которым недавно присоединились возвращаемые на родину произведения Александра Солженицына.

Но есть ли сейчас в нашей литературе работы, непосредственно откликающиеся на перестройку, на ее очистительный пафос? Их очень мало, но я могу назвать по крайней мере одну - роман Владимира Орлова «Аптекарь», опубликованный в 1988 году одним из флагманов горбачевской гласности журналом «Новый мир». Этот автор стал широко известен после публикации его предыдущего романа «Альтист Данилов», на страницах которого, как и почти 70 лет назад, на заре советской литературы, у «Серапионовых братьев», витает тень Э.-Т.-А. Гофмана. Фантастика присутствует и в «Аптекаре», но она теснейшим образом сплетена с реальностью, что явствует уже из того, что центральным персонажем произведения является таинственная и вместе с тем очень земная, прекрасная волшебница. Эта «фосфорическая женщина», как сказал бы Маяковский, круто меняет жизнь самых обыкновенных москвичей, моих соседей по Сретенке, Мещанским улицам и Останкино, пробуждает в них ущемленные и поруганные застойной социальной практикой добрые чувства, возвращает их к своему человеческому естеству.

Перестройка - это не только радикальные реформы и не просто восстановление в правах здравого смысла. Она неотделима от насыщения нашей жизни трепетной духовностью, игрой раскрепощенного воображения, освобожденными от угрюмого партикуляризма возвышенными идеалами. Это то, чем руководствовалась в служении своему народу и всему человечеству русская классика от Пушкина до Чехова. Лучшие произведения литературы советского периода, созданные за минувшие десятилетия, впрямую связаны с этой традицией.

|

ПОИСК:

|

© USA-HISTORY.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'