"Вкус блаженства"

И все же в поисках театральных впечатлений меня постигли не только неудачи. Два виденных спектакля из восьми стоят того, чтобы о них рассказать особо. Я говорю о "Связном" и о "Совершившей чудо".

Первый из них, глубоко чуждый нам по идейным установкам и стилевым устремлениям, был бесспорно по своему любопытен. Что же касается второй постановки, то, несмотря на свойственную ей неопределенность выводов, она представилась нам, в условиях нью-йоркской сцены, явлением относительно прогрессивным.

Первый спектакль был посвящен теме, которая может произвести только отталкивающее впечатление. В нем показаны жуткое человеческое одиночество, нравственное одичание, болезненные психические выверты. Любовь, дружба, даже элементарное общение изгонялось из человеческих отношений, единственным реальным чувством, которое единило людей, становилась взаимная неприязнь и даже ненависть.

Конечно, "Связной" Джека Гелбера-явление упадочной драматургии: пьеса не дает выхода из тяжелого духовного кризиса. Но самое изображение трагического надлома вывороченных наизнанку душ уже говорило о том, что фальшивый мирок буржуазного благополучия для героев этих пьес разрушен.

Известно, что "нравственное здоровье" искусства - это вещь, зависимая от здоровья самого общества. Если же его хотят создать искусственно - для озонирования театральных зал, - то получается пресловутое "приглашение к танцу", о котором уже достаточно говорилось.

Зато, как только сцена соприкасается с правдой жизни нездорового общества, то эта правда всей своей болезненностью и уродством неизбежно порождает подобное же себе искусство.

О таком роде сценического творчества я и хочу рассказать.

Прежде чем попасть в помещение "Ливинг-театра", на сцене которого поставлена пьеса "Связной", я миновал Бродвей. Расположенные бок о бок кинотеатры без передышки крутили рекламный огонь, заманивая публику в залы, суля знакомство с "сексуальными кошечками" и другими не менее "привлекательными" существами. На пылающем экране черным силуэтом попеременно появлялись то вакхическая испанка, то эксцентрическая ирландка, то еще какой-нибудь черт в юбке или без юбки. И над всей улицей царила и сияла самодовольная физиономия "парня что надо". Из его полуоткрытого рта, как из заводской трубы, вываливались через короткие паузы массивные клубы дыма. Джентльмен рекламировал сигареты "Кент" и одновременно "беспечальный" образ американской жизни...

Зал "Ливинг-театра" оказался небольшим, мест на 100-120, и слабо освещенным. Полумгла была и на сцене - там ходили парни и невнятно переговаривались друг с другом. Тихий разговор продолжался и в зрительном зале. Действие еще не началось. Но на сцене жизнь, независимая от зрителей, шла как бы сама по себе. Очевидно, режиссер таким приемом хотел подчеркнуть "натуральность" показываемого.

И комната на сцене была освещена слабой "угольной" лампочкой. Это была грязная захламленная холостяцкая конура, в углу которой почему-то висела старая черная падуга, а под потолком была протянута связанная во многих местах толстая бечевка, по которой некогда мог ходить занавес. Перед нами была комбинация жилой запущенной комнаты и старой покинутой сцены. То ли эти люди, которых мы сейчас видели, поселились на сцене "Ливинг-театра" и дико захламили ее, то ли они втащили для чего-то в свою конуру всю эту театральную рухлядь. Невозможность дать на это определенный ответ, как увидим дальше, входила в замысел постановки: спектакль как доподлинная жизнь и как обнаженное представление - эти два плана в сложном и путаном их взаимопроникновении будут проходить через все действие.

Но в этом мы убедимся позже. Сейчас попытаемся разглядеть то, что творится на сцене. Там все еще полумрак, один парень спит, облокотившись на стол, другой лежит в глубине комнаты на постели, третий, согнувшись, что-то разглядывает в окно через бинокль; двое негров прикорнули около пианино, еще один юнец ходит по комнате, покуривая сигарету и о чем-то говорит то с одним, то с другим. Парни бросают отдельные невнятные слова и тут же снова погружаются в дремоту. Если зрители уже перестали обращать на них внимание, то они вообще с самого начала абсолютно пренебрегают залом. И не потому, что перед ними воздвигнута "четвертая стена" и актерам полагается не замечать зрителей, а потому, что, видя людей, сидящих в зале, парни совершенно ими не интересуются и даже всячески подчеркивают свою неприязнь к этим "непрошеным пришельцам".

И когда от этой "экспозиции" натуральной жизни становится уже невтерпеж (скорей бы начался спектакль!), в зал выбегает коротконогий юркий человек и, став перед сценой, объявляет, что он - Джим Данн, режиссер будущего авангардистского фильма, который будет сниматься по сценарию Джейберда (последний тоже появляется в зале).

Мгла и блики - таков, кажется, принцип постановки

От шума, поднятого режиссером, просыпается негр, сидящий у пианино, спрашивает: "Что, пришел Ковбой?" - и видя, что ошибся, поворачивается спиной и снова дремлет. Позже мы узнаем, что "Ковбой"- это кличка того парня, который доставляет всей компании наркотическое средство - героин. Сам автор называет этого типа "Связной". Кличка имеет символический смысл и обозначает, что контакт между миром и закутком, в котором собраны эти пропащие ребята, поддерживается только через посредство торговца наркотиками, что он, этот "связной", - последняя нить, по которой идет жизненный ток к этим полуживым существам.

Режиссер Джим - подвижной субъект в черном поношенном костюме. Он взобрался на сцену, ввинтил лампочку, отчего стало светло, и выбежав на авансцену, стал торопливо рассказывать публике о затеянном им предприятии. Он хочет сделать авангардистский фильм из жизни морфинистов, на эту тему написан сценарий, но актеров не будет: снимать станут вот эту компанию нью-йоркских ребят-морфинистов, самою "правду жизни".

Но чем больше распинался этот нервный, суетливый субъект на ту тему, что герои его будущего фильма - это только "образы искусства", тем все больше сама особа творца этого "искусства" и весь его замысел раскрывались в своей фальшивой надуманности. Эту опереточную фальшивку натуры режиссера актер Леонард Хикс выражал в лихорадочной динамике, торопливости, скороговорке, непрерывных нервных подергиваниях. И создавалась очень странная ситуация: человек, который хотел сам выдать героев своего спектакля за ненастоящие существа, сам становился условным, надуманным персонажем - и не потому, что был неправдоподобен, а потому, что самое его занятие, самое его "искусство" фальсифицировало жизнь.

Кто-то из проснувшихся парней турнул режиссера, и тот, бросая на ходу какие-то примирительные слова и обещая вернуться с оператором, скрылся в глубине зрительного зала...

На сцене наступила тишина. После балаганных зазывов театрального деятеля сонные фигуры парней действительно стали реальностью. Один из проснувшихся морфинистов с безразличием, не меняя позы, смотрел в зрительный зал, и рождалось неловкое чувство, что мы на самом деле непрошенными попали в этот отвратительный человеческий закуток и столкнулись с куском жизни, которая вовсе не заботится о своей "выразительности", а попросту есть, существует сама по себе - во всей своей естественности и безобразной наготе.

Никаких событий по существу еще не произошло, но умышленно усложненная многоплановость действия уже ощущалась: было очевидно существование какой-то надсадной, замороченной, грязной жизни у этих заспанных, угрюмых парней-морфинистов, которые с болезненным нетерпением ожидали Ковбоя - поставщика героина; и тут же происходила сумятица подготовки к съемке фильма о морфинистах - импровизированные выступления парней должны были составить содержание сегодняшнего спектакля.

...На сцене, среди спящих, слонялся юнец в пестрой шотландской рубахе, с повязанным на шее платком. Он говорил раздраженным тоном о том, что эти нюхальщики постоянно являются к нему в комнату и только мусорят, они суют ему свои гроши и требуют героин, а потом все время дрыхнут.

Рассказ обрывают примчавшийся режиссер и двое операторов. Пора начинать съемку - ведь из-за этого зрелища публика пришла в театр. И, не теряя времени, режиссер представляет зрителям хозяина комнаты: "Это Лич". Лич иронически кланяется в зал: они ведь сегодня импровизируют. Деятельный Джим расталкивает одного за другим своих "артистов" и называет их по именам: Эрни, Солли, негр Сэм.

И вот начинается съемка. Операторы расхаживают среди застывших расслабленных фигур, а "артисты" или продолжают спать, или же, не меняя своих поз, безучастно взирают на всю эту суету.

К микрофону подходит Лич (возможно, что по предварительному плану он должен начинать "импровизацию"). Монолог Лича вернее было бы назвать его бредом.

Вся сцена идет в необычайно вялых, расслабленных ритмах. И вдруг среди этого тупого безразличия, расслабленных жестов, бессвязных фраз из зала раздался четкий и громкий голос: "Так оно в жизни и бывает".

И действительно, мы ловим себя на том, что эти сонные, угрюмые, неопрятно одетые, небритые парни воспринимались только как живая натура, а не как явление искусства. Небрежно выговариваемые слова, нарочитая внутренняя несобранность, развинченные, вялые движения - все это носило подчеркнуто несценический характер. Образ лишался своей формы и должен был воздействовать только своим "материалом". В результате человек из деятельной, творческой силы жизни превращался в ее жертву, в растерянное и жалкое существо, в некую примитивную инфузорию, живущую только инстинктами, обособленно и гадко.

Подобного рода размышления накапливались, наверное, уже с самого начала действия, но можно сказать, что стали они мыслью, родились как некая догадка и проникновение в суть дела в определенный момент, вовсе не предусмотренный самим ходом спектакля. О нем я и расскажу.

...По действию настал черед выступить со своей "импровизацией" негру. Сэм подошел вразвалку к микрофону и... в этот миг с улицы раздался страшный вой автомобильной сирены. "Ливинг-театр" расположен на авеню Америка, у пересечения этой улицы с Бродвеем.

Чудовищный вой сирены полицейской машины не раз будил меня в гостинице по ночам. Казалось, злой урбанистический демон Верхарна мчится по стране, властно врывается в дома, бесцеремонно будоражит сон, вонзает свой жестокий металлический звук в миллионы ушей и, исчезая, сохраняется в подсознании.

Так вот, этот страшный пронзительный вой, точно шаровая молния, прокатился по воздуху сцены и тут же затерялся в глубинах города. Но этот позывной знак жестокой и страшной силы, царящей за пределами театра, свое дело сделал: изолированная конура с ее обитателями вдруг вошла в контекст Нью-Йорка, прямым образом соприкоснулась с авеню Америка и Бродвеем. Не ясно только было пока, в какой позиции находился этот жалкий закуток к громаде города, давшего о себе знать таким оглушительным, торжествующим воем.

Сирена прокричала в самом начале монолога черного Сэма; он говорил о том, как несколько лет назад они с Ковбоем приехали из Квентина и, прогуливаясь по Бродвею, клялись остаться чистыми.

Сирена провыла, и актер, естественно, не обратив на нее внимания, продолжал свой рассказ, но мы слушали это повествование уже по-другому... Усилился интерес и даже, если хотите, доверие к словам негра. Он с товарищем натолкнулся на "Связного", и они решили впервые попробовать морфий, сказав себе, что от одного раза никакого вреда не будет.

Джек Гелбер, автор пьесы, не хочет рассказывать о своих героях, о том, как они "дошли до жизни такой", он не хочет показывать и среду, в которую попали провинциальные ребята, оказавшись на Бродвее. Но актер Джон Маккари - такой большой, добродушный и удивительно естественный человек; он заставил нас поверить, что действительно ребята хотели быть "чистыми людьми" и действительно встреча с продавцом морфия была случайной... Не случайно было, наверное, лишь то, что произошло все это на бродвее.

Здесь, среди каскадов огней и эффектных рекламных панно, среди богатых магазинов и импозантных отелей, существует еще то, что точней всего было бы назвать подворотнями Бродвея. Иностранцу трудно поверить своим глазам, когда он видит рядом с ослепительно сияющим кинотеатром маленькое захудалое помещение, в котором идут всевозможные механические игры, за пятак показывают через глазок голых див, а в глубине зала над маленькой дверью висит ярко размалеванный плакат с изображением женщины-вампира. Там идет "представление", какое увидишь только в самых дешевых балаганах. И это - в центре американской "цивилизации"!

Тут же расположены многочисленные "танцевальные заведения", в которые надо подниматься по узким затемненным лестницам и у входа в которые висят витринки с фотографиями девиц, готовых за плату танцевать с гостями. Но особенное омерзение вызывают маленькие магазинчики, в которых идет бойкая торговля всякими порнографическими товарами. И это тоже в "центре культуры". Витрины этих магазинчиков побивают все рекорды пошлости: "сувениры" в виде макета собачьего кала или подставка для бутылки в виде раскрашенного желтой краской грудастого торса - таковы, пожалуй, самые "скромные" дары, которые предлагают своим покупателям продавцы этих "культтоваров".

...Негр продолжал свой рассказ о встрече на Бродвее, а мы уже и без его слов понимали, как этот добрый, честный парень, доведенный до отчаяния, оказавшись в среде бродвейских прощелыг, захотел "ощутить вкус блаженства" и испробовал морфий. Остановиться было уже нельзя...

Большой, здоровый, сильный молодой человек стоял перед нами и убежденно доказывал, что, собственно, нет разницы между теми, которые, принимают морфий чтобы оглушить себя и теми, кто без устали мчится по жизни, каждодневно бьется над тем, чтобы заполучить еще один лишний доллар, еще один новый костюм. Все эти разумники, потребители хлорофила, аспирина и витамина... "Чем они лучше меня?!" - восклицает негр.

Актер задавал этот вопрос с каким-то надрывом. Было ощутимо, что в мозгах Сэма царит полная неразбериха и он, искренне презирая позорную жажду обогащения, подмену человеческого идеала страстью обладания, готов был оправдать и свою беспомощность перед окружающей жизнью и свое упрямое одиночество "возвышенным состоянием духа", которое он испытывал с помощью наркотиков...

Но каким страшным самообманом было это духовное "блаженство", если жажда "воспарить" выражалась в злобном нетерпении и истерической иступленности! Именно в таком состоянии заорал Эрни: "Почему этот негодяй не идет? Не удрал ли он с нашими деньгами?" (Речь шла, конечно, о Ковбое).

...Лич болезненно морщится, дотрагиваясь до повязки на шее (у него чирей), и уходит в ванную. На авансцену выходит Солли. Монолог его можно было бы назвать "философией морфинизма". Он говорит ровным, бесстрастным, методичным тоном. Начинает он с рассуждения о XX веке, когда газеты ежедневно запугивают сумасшедших. Так утверждается мысль, что сознание затуманено не только у наркоманов - оно у всех подвергнуто тлетворному воздействию опиума ложных истин. И оно безрадостно. А наркоманы ждут и будут ждать дальше.

"Связной" придет!" - говорил парень так, будто речь шла о втором пришествии. Он отвергает суету сует: "Спешка, спешка, вечная спешка. Здесь какой-то цирк". И наркоман-"философ", повторяя древнее суждение Сенеки, заговорил о сладости смерти, вернее, того состояния, которое совсем близко к смерти: "Кто еще может так много извлечь из смерти?"

Эти чудовищные слова актер говорил просто и убежденно, как нечто давно продуманное. Сколь велико должно было быть отчаяние человека, его неспособность, да и нежелание приноровиться к жизни, чтоб искать забвения в тех минутах, которые находятся у самой грани гибели!

После этого "слово берет" Эрни. В нем закипает злоба, и он изливает ее подряд на всех: говорит с ненавистью о Сэме, о Солли, о Ковбое. Актер вылезает на самый передний край сцены, злоба душит его, он уже набрасывается на зрителей... Было гадко смотреть на молодого паренька, который пыжится в злобе и выкрикивает в зал: "Я никому не верю! Вы все дураки! Зачем вы пришли, идиоты? Почему я здесь? Почему вы хотите, чтоб я страдал? Вы смеетесь надо мной?!"

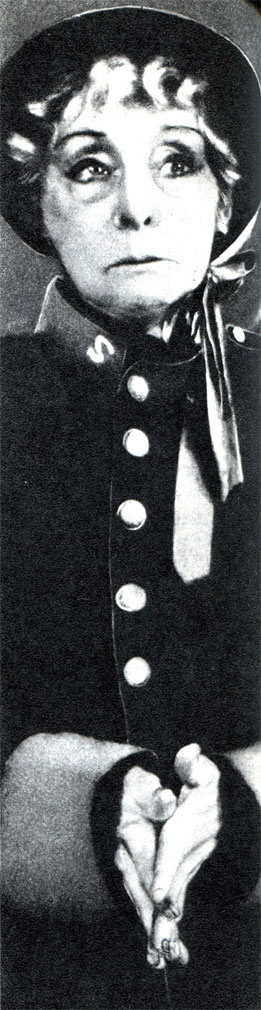

Их лица

Психопат входит уже в свою роль, начинаются нервические подергивания и судорожные всхлипывания... Описывать это я. не стану, скажу лишь, что приятели Эрни не обращали на его истерику никакого внимания. А когда тот стал рвать рубаху и полез с кем-то в драку, Сэм одним рывком усадил его на стул и держал за плечи до тех пор, пока корчи не уменьшились. Теперь Эрни сидел спиной к публике, рубаха у него была сильно задрана, и голая спина конвульсивно дергалась, дрожали мелкой дрожью и ноги... Эта сцена прошла бы мимолетным патологическим эпизодом, если бы режиссер спектакля не подал ее крупным планом. Кинооператоры направили на судорожно дрожащую спину прожекторы и деловито снимали эту "эффектную деталь", а музыканты (напоминаю, они сидят на самой сцене) разогнали такой бешеный ритм и так сгустили краски оркестра, что истерика уже должна была восприниматься как нечто событийное и символическое.

Наконец музыка замолкла, затих и Эрни. Из ванной комнаты вышел Лич и сразу начал скандалить: "Кто бросил на пол спичку?" Истерика явно назревала и у этого морфиниста; он тоже кричал: "Где Ковбой?" - и, держась за шею с чиреем, жаловался на боль.

Поднял голову Эрни и неожиданно спокойно и громко сказал: "Это я бросил спичку". Лич требовал, чтобы Эрни поднял спичку, а Эрни заявлял, что поднимать спичку не будет. В захламленной лачуге этот диалог становился маниакальным. Атмосфера накалялась, психи лезли в драку. "Я уйду, - кричал Эрни, - но заплатите мои деньги и сейчас же!" - И он так размахался руками, что задел злосчастный чирей Лича.

О, какой тут последовал вой! И как всполошился весь этот сонный народ. Если истерический плач товарища не произвел на них никакого впечатления, то прорванный гнойник вызвал горячее сучувствие. Хотя в этом была тоже своя логика: там, где человек живет только инстинктами, а духовная сфера отдана целиком наркотическому угару, реально ощутимой становится только физическая боль. Духовное страдание- это только состояние наркотического голода, который все больше и больше охватывал персонажей спектакля "Связной".

Рай и ад. Сестра из 'Армии спасения'

...Вот-вот должна была разразиться свирепая драка: Лич и Эрни уже стояли нос к носу, и не смешно было смотреть, как эти два полуобезумевших парня готовы броситься друг на друга. И вдруг со стула на пол свалился "философ" Солли. Раздался глухой удар. Это выбило врагов из состояния ненависти, и они, как псы, готовые к драке, но испуганные чем-то посторонним, сразу присмирели и отошли в сторону. А Солли вяло поднялся с пола, подошел к окну, приставил к глазам бинокль и сказал, что Ковбой идет.

Все ожили и бросились к окну. Но Ковбой шел не один, с ним... - все в недоумении - с ним кто-то в форме. "Это сестра из Армии спасения", - поясняет Солли.

...Таинство причастия героином происходило в ванной комнате. Парни выстроились в очередь. Один из них уже находился там, у Ковбоя. Долгожданный "связной" зрителям еще не был представлен. Зато мы разглядывали старушку в казенной форме и белом чепце. Это была сестра Армии спасения. Дама бесстрашно ходила среди загубленных парней и разглагольствовала на божественные темы; поверившему в Христа она сулила блаженство и духовное просветление. Парни ее не слушали. Кроткая старушка в чепце и полицейском мундире, говорящая сладеньким голосочком, была уморительна в этой обстановке.

Посланницу рая мы уже видели, а вот и представитель ада. Из ванной выходит Ковбой. Это действительно оригинальный тип - воплощение здоровья и стерильной чистоты; мускулистый человек лет тридцати, с блестящей кожей оливкового цвета, в дымчатых очках, с совершенно неподвижным лицом и крепко сжатыми челюстями. Одет он в белоснежный костюм с широко раскрытым воротом и с красной повязкой на шее. Он двигается бесшумно и изящно, говорит почти без интонаций. Приняв позу, он надолго остается неподвижен. Бесстрастная холодность выражает полнейшее равнодушие к чужим судьбам. Во время очередной истерической сцены он сидит у того же стола, за которым стонет кто-нибудь из его клиентов, и спокойно курит. Даже пепел не падает с его сигареты, столь монументальна и устойчива его поза. Эту эффектную, позволим себе сказать, сатанинскую роль выразительно исполнял актер Карл Ли.

'Брат ковбой'

Ковбой был предупредителен только с сестрой из Армии спасения - он использовал случайную встречу с нею на улице и увильнул таким образом от полицейских. Они пошли вместе и завели благочестивую беседу.

А "сестра", кажется, полагала, что встретила чуть ли не своего "брата во Христе", который, омывая тела, очищает, возвышает души. Логово же морфинистов ей представлялось своеобразным чистилищем. Надо отдать должное актрисе Барбаре Винчестер, - она жила на сцене с такой детской непосредственностью, что вся двусмысленность ее положения для нее самой была совершенно незаметной.

А двусмысленность была чудовищной. Парни выходили из ванной комнаты, получив инъекцию героина, в опьяненном состоянии, а богомольная старушка встречала их, точно осененных благодатью, и воздавала хвалу "брату Ковбою".

И морфинисты, подыгрывая сестре из Армии спасения, издеваясь над ней, в самом высоком стиле описывали свое "духовное парение".

Старушку парни увели на кухню - пусть приготовит себе чаю и немного успокоится. Но вскоре она решительным шагом вышла оттуда, обнаружив в кухне целую батарею пустых бутылок. Была произнесена пылкая речь против пьянства, и агент Армии спасения удалился, благородно негодуя.

На сцену вышел автор - Джейберд, и стал протестовать против того, что полностью нарушен весь его сценарный план... и через несколько минут поддался уговорам и исчез в ванной. А оттуда уже выходил, пошатываясь, оператор - от первого укола его дико мутило, и он, держась за стенку, направился к раковине...

Из ванной вывалился и Джейберд - он был мертвенно бледен и застыл у двери. На эту мизансцену джаз отреагировал грохочущей музыкой, которая тянулась минуты три-четыре. За это время герои авангардистского фильма успели нахохотаться над своим автором, автор успел свалиться и подняться, .а музыка все яростней набирала бешеные ритмы.

Теперь главенствовал этот аспект спектакля - джаз. События, происходящие в конуре, не раскрывались в их драматическом смысле, лишь шла потеха за потехой. Но музыка в жестоком стокатто, в воющих сиреной созвучиях оповещала о чем-то страшном и трагическом...

На какие-то минуты словно притуплялось презрение, которое мы испытывали к этому отребью, и рождалась элементарная человеческая жалость к этим молодым парням и возмущение теми губительными обстоятельствами жизни, которые делали их жалкими, злыми, духовно и физически обезображенными существами.

Было что-то нешуточное в том, что творилось на сцене... Мы следили сейчас за Личем. Он уже получил свою порцию героина, но закоренелый наркоман не испытывал облегчения. Мука его духовной депрессии все возрастала. Но не станем этого описывать, слишком это отталкивающе гадко.

Лич истерически требовал вторичного укола. Ковбой сухо ответил, что это опасно и что он не ручается за последствия. Лич настаивал, и Ковбой равнодушно протянул ему шприц.

И вот наступил самый жуткий момент спектакля; оркестр замолк, все притихли. Лич сел за стол, снял с себя поясной ремень, сильно сжал им левую руку выше локтя, взял правой рукой шприц, наполнил его, глубоко вонзил иглу в руку и стал медленно вводить наркотик.

Все это делалось на первом плане сцены, и актер Финнети был так поглощен своим занятием, что, казалось, действительно делал себе инъекцию.

Прошло не более минуты. Лич не двигался с места, потом его локоть внезапно соскользнул, и наркоман уронил голову на стол; лицо с закрытыми глазами стало мертвенно бледным, рука безжизненно свисла на пол...

Кто-то плеснул в лицо Лича водой - он не шевельнулся. Его подняли на руки. Он оставался без признаков жизни.

Пятясь к двери, из комнаты выскользнул Эрни. Музыканты, быстро собрав свои инструменты, один за другим стали покидать комнату.

Сэм и Ковбой уложили Лича на постель и начали раскачивать его, как утопленника. В комнате, кроме них, уже никого не было. Крысы бежали, пугаясь не мертвеца, а полиции.

Сэм и Ковбой раскачивали Лича все сильней и сильней, голова парня безжизненно болталась. На сцене была абсолютная тишина, доносилось только тяжелое дыхание двух мужчин, упорно раскачивающих человеческое тело. Работа шла долгая, но внезапно она прекратилась. Парень очнулся. Его вытащили из могилы. И что ж,- обрадовался ли кто-нибудь спасению человека? Нет. Ковбой и Сэм отошли в сторону, а воскресший, пребывая в полубреду, бормотал, что его лотерейный билет № 3-84 выиграл, и идиотски смеялся. Вот и все!

На аплодисменты актеры не кланялись, постояли на сцене и ушли. Ушли и зрители...

Так что же представляет собой спектакль?

Пьеса полностью разрушала идиллию американского образа жизни. И дело не в том, что американская молодежь повально предается наркомании и в своей массе находится в состоянии психической депрессии. Конечно, виденная нами картина не была типичной в обиходном смысле этого слова. Герои "Связного" интересны не в клиническом, а в идеологическом плане как острейшее выражение духовного кризиса, переживаемого молодым поколением США. Ведь увлечение наркотиками было показано в спектакле как следствие полной душевной опустошенности и стремления заполнить этот психический вакуум каким-то подобием "возвышенного мироощущения". Уродство наркомании парадоксальным образом имело своей первопричиной склонность молодых душ к "осмысленной" идее жизни. Но так как подлая ложь этих идеалов буржуазного благополучия была уже давно разоблачена, то им на смену пришел сознательный самообман - погружение в наркотическую нирванну, которая по существу была формой медленного самоубийства. Это была страшная чума: разложение начиналось с души, а затем гибли мышцы, нервы, кровь.

Но источник заразы - не в злокачественных микробах; с этими пациентами медицина бессильна. Они - порождение всеобщего кризиса того мира, в котором живут. Они - микроорганизм этого кризиса и не могут быть излечены никакими искусственными методами, а только в процессе перестройки всей порождающей их системы. Но главный порок виденного нами спектакля заключался в том, что сам он к таким выводам не приводил. Переполненный равнодушием и цинизмом, спектакль "Ливинг-театра" не противопоставлял нравственную силу искусства растленной морали общества. Мало этого: выражая средствами искусства эту растленную мораль, он, по существу, усугублял, эстетизировал порок.

|

ПОИСК:

|

© USA-HISTORY.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://usa-history.ru/ 'История США'